|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Коммунизм своими руками. Образ аграрных коммун в Советской России | Автор книги - Доминик Дюран

Cтраница 39

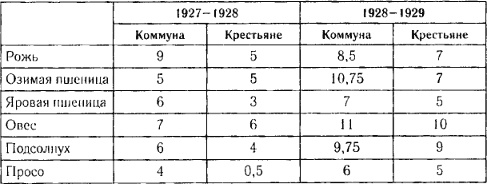

Отношение местных властей к уплате коммунами продналога разное, в зависимости от обстоятельств: в 1922 году коммуна им. Троцкого выплачивает 38% от своего урожая, тогда как коммуну «Дача № 1» явным образом пожалели после всех несчастий, которые ей пришлось испытать, а коммуна им. Карла Маркса (Гомельская область) и вовсе освобождена от налога, так как находится на абсолютно разоренной территории. Анастасия Биценко, автор цитируемых исследований но семи коммунам, отмечает, что частные крестьяне и артели были менее вовлечены в рынок в этот период, чем коммуны. Это позволяет предполагать, что нэп во всяком случае не повлиял отрицательно на развитие коммун. В большинстве брошюр это радикальное изменение обстановки описано как стимул к развитию. Участие в рыночных отношениях позволяло обустраивать хозяйство и, в частности, заполнять те бреши в их хрупкой экономике, которые порождал выход крестьян из коммун, ведь выходившие из коммуны забирали свой скот и инвентарь. Поданным Биценко, в 1922 году коммуны достигают положительных результатов и в области обработки земли, и в области уплаты продналога, но урожайность не превышает показателей крестьян-единоличников и варьируются от коммуны к коммуне. В 1923 года коммуны принимают ряд мер, опираясь на советы агрономов. Самое важное решение — это переход от трехполья к многополью. Имеющиеся данные не позволяют говорить об этом более подробно и выделить типичные системы севоооборота по регионам, тем более что у каждой коммуны своя система. Среди других принятых мер нужно отметить глубокую вспашку двухотвальным плугом с металлическим лемехом, улучшение унавоживания вследствие увеличения количества скота, использование химических удобрений (в том случае если коммунам удавалось их приобрести), орошение почв в засушливых районах, использование семян хорошего качества, которые давал в долг земотдел при условии возврата натурой после сбора урожая. Эта аграрная политика, установившаяся с 1923 года, будет приносить свои плоды вплоть до конца двадцатых годов, когда радикальные повороты в сельском хозяйстве привели к новому кризису. Если мы посмотрим материалы, опубликованные в конце 1920-х (речь идет о брошюрах про коммуну им. Ленина в Тамбовской области, коммуну «III Интернационал» под Воронежем, «Новую Жизнь» на Дону, «Кудрово-2» под Ленинградом и коммуну им. Ленина в окрестностях Оренбурга), то увидим, что во всех этих публикациях подчеркивается, что коммуны имеют явное превосходство над единоличным крестьянством. Это превосходство заключается в трех пунктах, касающихся обработки земли. Во-первых, это единый и довольно значительный земельный надел. В качестве примера можно упомянуть коммуну им. Ленина в Тамбовской области, имевшую 925 га. Этим преимуществом обладали уже коммуны, обследования которых датируются 1923 годом, но они не могли им воспользоваться из-за нехватки инвентаря и тяглового скота. Во-вторых, это урожайность, превышающая урожайность единоличников. Усилия пропаганды направлены на то, чтобы показать, что образцовые хозяйства более эффективны. Коммуна «III Интернационал» для сравнения предоставляет следующие сведения за два года по Воронежской области. Урожайность зерновых в коммуне «III Интернационал»: 1927—1929 (в центнерах с гектара)

В 1929 году себестоимость 1 центнера ржи составляла примерно 2 рубля 10 копеек для коммуны, 3 рубля 70 копеек для кулаков, 4 рубля 50 копеек для зажиточных крестьян и 5 рублей 60 копеек для бедных крестьян. Себестоимость засеянного гектара земли составляет, благодаря использованию тракторов, от 12 до 14 рублей для коммуны и от 30 до 40 рублей для местного крестьянства. Впрочем, мы не знаем, как рассчитывалась эта себестоимость ни для крестьян, ни для коммуны, и высока вероятность того, что здесь мы имеем дело с прямой подтасовкой. Авторы исследований дают внешне беспристрастную оценку, сравнивая коммуны и местное крестьянство. Так, П. Тадеуш, автор исследования, посвященного коммуне «Новая Жизнь», не колеблясь заявляет, что в этой коммуне слабый аграрный сектор: все усилия отданы производству скота, а также не хватает опыта и организации в производстве зерновых культур. Выработка растет с 8,5 центнеров с гектара до 12,2 центнеров в 1927 году — цифры весьма средние, если сравнивать их с данными на 1922 год и том же регионе (на Дону). В этот период крестьяне обычно собирали 10—12 центнеров с гектара. [299] Коммуна им. Ленина в 1928 году получает 14,5 центнеров ржи с гектара, что оценено автором как средняя урожайность. Однако соседний колхоз производит лишь 4,5 центнера, а средняя урожайность для региона — 9,5 центнеров, [300] так что коммуна оказывается впереди. Наконец, в-третьих, превосходство коммун как формы хозяйствования проявляется в возможности и желании участвовать в рыночной продаже излишков, начало которой было положено в 1922 году. По опубликованным данным, продаваемые излишки составляют около 40% от общей продукции коммун, тогда как зажиточные крестьяне продают 20— 25%, а бедные крестьяне — 10—15%. Благодаря выходу на рынок коммуны, которые специализировались на производстве зерновых культур, получают возможность использовать свои доходы на покупку нового усовершенствованного инвентаря. Так, коммуна,им. Ленина (Тамбовская область) в 1928 голу покупает сеялку для свеклы, и вся деревня ходит смотреть на эту новую машину. Можно сказать, что в коммунах появляется тенденция использовать механизированные инструменты и тракторы вместо тяглового скота. Сельскохозяйственный инвентарь и скот

При своем образовании коммуны располагали совершенно недостаточным по количеству и составу сельскохозяйственным инвентарем и весьма ограниченным количеством скота. Из рассматриваемых нами коммун в самом плачевном положении начинала свою деятельность «Всемирная Дружба» (Кубано-Черно-морская область), в распоряжении которой в конце 1920 года было всего 2 коровы и 2 плуга — все совокупное имущество коммунаров, но и оно предоставлено властями, то есть не является результатом обобществления имущества вступивших в коммуну крестьян. При этом земельный надел составляет 645 га. Еще две коммуны из описываемых при образовании не имели никакого скота и инвентаря вовсе. Это коммуна им. Троцкого и Федоровская коммуна, находившиеся в той же Кубано-Черноморской области. Они располагают, соответственно, одним плугом на 161 га (из которых 10 га требуют обработки с применением тяглового скота) и одним плугом на 152 га (из них 21,8 га — для тяглового скота). В коммуне им. Троцкого на 1 семью приходится 0,4 лошади и 0,8 быка. Эти сведения призваны проиллюстрировать тот факт, что в коммуны объединяется беднейшее крестьянство. Это, однако, не предел бедственного положения: в районе Самары, как отмечает А. Биценко, артели, находящиеся по соседству с коммунами «Новый Мир» и «Ялта», сеют без предварительной вспашки, так как у них нет тяглового скота, а коров они не хотят использовать для вспашки, боясь, что у тех не будет молока.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно