|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История византийских войн | Автор книги - Джон Хэлдон

Cтраница 17

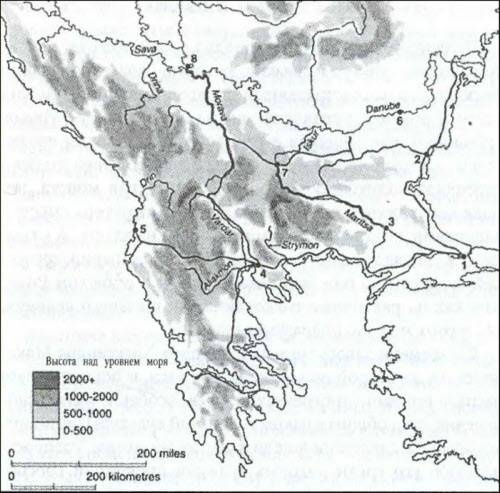

Карта 10. Балканы. Ландшафты и коммуникации 1— Константинополь. 2 — Варна. 3 — Адрианополь. 4 —Фессалоники. 5 — Дирахиум. 6 — Доростол. 7 — Сердика (София). 8 — Сингидунум (Белград) Водный транспорт в Византии был, как правило, значительно дешевле сухопутного — по крайней мере при передвижении на средние и дальние расстояния, и существенно быстрее. Дальние перевозки таких габаритных грузов, как зерно, обыкновенно являлись чрезвычайно невыгодными, поскольку приходилось кормить гужевых животных, чинить повозки, кормить возниц, платить различные местные пошлины и т. д., что делало перевозимые таким образом товары чрезмерно дорогими; кроме того, быки двигались крайне медленно. Это отнюдь не означает того, что дальние перевозки габаритных товаров не производились. Однако грузовые перевозки по суше, особенно связанные со снабжением армии, обычно организовывало государство, иногда привлекая к этой деятельности богатых купцов. Напротив, относительная эффективность перевозки грузов по воде, когда большое количество товаров перевозилось на одном корабле с небольшим экипажем, предоставляла жителям прибрежных поселений большие преимущества по сравнению с другими районами в смысле налаживания связи с внешним миром. НАРОДЫ И ЯЗЫКИ Позднеримский мир представлял собой пеструю мозаику народов, культур и языков, которую связывал воедино фискально-административный аппарат империи. Римский закон и римское управление по меньшей мере на уровне провинций обеспечивали единство страны с одним правителем — императором — во главе. В еще большей степени укрепляла политическое единство имперская монета, несшая изображение портретного бюста императора вместе с надписями, подтверждавшими его право на власть. А с конца VI в., после падения Западной Римской империи, греческий язык сам по себе напоминал людям о прошлом Рима, намекая на различные толкования как прежнего величия, так и того, что оно подразумевало. Со времени завоевательных походов Александра Македонского во второй половине IV в. до н. э. и последующего распада его империи греческий язык, особенно аттическое наречие, стал общим языком городской культуры регионов, которые впоследствии вошли в состав Византии. Распространению его среди рядовых граждан провинций способствовали присутствие в регионе армии, служба в ней подданных империи, а также торговля между регионами. Постепенно на основе взаимодействия греческого языка с местными языками развился ряд новых диалектов, так что еще в I в. н. э. в восточных регионах Римской империи даже появилось движение за чистоту классического аттического греческого языка от многочисленных варварских наслоений. Конечно, оно не имело успеха. Живые языки развиваются, они не являются застывшими, и их нельзя улучшить с помощью прямого воздействия. Но кампания эта дала один результат, повлиявший на все дальнейшее развитие греческого языка, греческой литературы и политики, особенно образовательной, вплоть до настоящего времени. Им стало создание диглоссии — «двуязычия», то есть существования двух (иногда более) вариантов греческого языка: обычного, разговорного, и «аттического» или «классического» — языка интеллектуальной и. образованной элиты, свободного от «варваризмов» и по возможности максимально приближенного к языку Афин V в. до н. э. Это создало в обществе известную социальную и культурную дифференциацию. Искусственно культивируя «мертвый» язык, писатели и ораторы, обладавшие различным уровнем образованности, восходившей к различным школам, создавали различные варианты «аттического» греческого языка, тем самым еще более запутывая вопрос. Разрыв между аттицизированным языком ученых людей и разговорным греческим «просторечием» сделался настолько велик, что иногда нам приходится слышать о переводах с ученого языка на разговорный. Анатолия всегда была регионом значительного культурного разнообразия. Большинство местных негреческих языков (например, исаврийский, галатский, каппадокийский, ликийский) отмерли к V–VII вв., хотя иные из них вполне могли сохраниться в ряде изолированных уголков до более позднего времени. Однако в целом, если не считать армянского языка и родственных ему наречий на северо-востоке страны, в этом регионе господствовал греческий язык, представленный многими диалектами, иные из которых сохранились и до нашего времени, хотя и не на территории Турции (так, например, понтийский диалект греческого языка и теперь можно услышать в тех районах Греции, куда переселились турецкие греки, выехавшие из Турции при обмене населением с Грецией в 1923 г.). На Балканах после VI в. сложилась еще более сложная языковая ситуация. Прежде здесь можно было выделить три основные языковые группы — греческий язык и его диалекты на юге, латынь и ее диалекты в центре и на севере (включая Дунайскую долину к югу и северу от реки, где она после римского завоевания в I–II столетиях н. э. вытеснила некоторые местные языки, например дакийский), а также несколько изолированных языков западных приморских районов (например, иллирийский — предтеча нынешнего албанского). Население второго из этих трех субрегионов говорило на языках римско-македонской и римско-дакийской групп, от которых в XIII в. произошел, в частности, румынский язык, восходящий к поздней латыни и испытавший сильное влияние славянских языков, с которыми дако-фракийское население находилось в постоянном контакте. Здесь языковую ситуацию определили два фактора — появление здесь в VI–VIII вв. большого числа славян, а также миграция через эти районы, начиная с X в., кочевых и полукочевых народов, таких, как влахи и албанцы. Топонимика свидетельствует о долговременном пребывании славян в ряде областей Греции, однако повторная эллинизация северных Балкан в VIII–IX вв., очевидно, стерла большую часть славянских языковых элементов. Наличие в Пелопоннесе и в Северной Греции славянских топонимов свидетельствует о пребывании здесь значительного славянского населения. И действительно, славяне, в X–XV вв. оккупировавшие области Пелопоннеса, фигурируют в источниках как разбойничьи отряды или независимые сообщества, поддерживавшие свирепые и воинственные традиции. Славяне Македонии и Фессалии сохранили свои первоначальные языки, приобретшие несколько эллинизированный облик лишь лоскутно, в ряде регионов, а те из них, кто селился в более южных районах, постепенно стали говорить по-гречески. Происхождение албанцев, которые впервые упоминаются в поздневизантийских источниках, не вполне ясно. Они являются потомками иллирийцев, отступивших в горы центрального Динарского хребта в доримские времена, и их язык, вероятнее всего, происходит от древнеиллирийского, ныне считающегося самостоятельным ответвлением греческой группы индоевропейской языковой семьи, испытавшим на себе значительное влияние греческого, турецкого, славянских и отчасти итальянского языков. По не вполне понятным причинам албанцы, начиная с XIV в., стали переселяться с гор в приморские районы, поступая на службу наемниками в византийское, а также в сербское войско и организуя самостоятельные княжества во главе с различными военными вождями. Значительное количество албанцев появилось также в Фессалии, Беотии, Аттике и Пелопоннесе, где они служили солдатами, крестьянствовали или осваивали заброшенные земли. Большое количество албанцев появилось здесь при местном деспоте (правителе) Мануиле Кантакузене (1349–1380), который использовал их в качестве солдат и заселял ими опустевшие регионы.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно