|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История византийских войн | Автор книги - Джон Хэлдон

Cтраница 15

В 1401 г. турецкий султан Баязид начал готовиться к осаде Константинополя. Однако последний час Византии еще не настал. В это же самое время войска Тимура (Тамерлана) вторглись в Малую Азию. В битве при Анкаре (1402) турки потерпели поражение, и им пришлось стать вассалами Тимура. Воспользовавшись возможностью, византийцы тем временем сумели подчинить себе расположенные на Пелопоннесе небольшие латинские государства. Но передышка оказалась недолгой. После кончины Тимура, последовавшей вскоре после этих событий, Турецкая империя снова обрела самостоятельность и даже укрепила свою власть. Турция продолжала экспансию на Балканах и закрепилась в Анатолии. Император Иоанн VIII много ездил по Европе, пытаясь заручиться поддержкой против турок. Он даже согласился на церковную унию с католиками на Флорентийском соборе 1439 г., но это не спасло положения. Его усилия закончились крестовым походом Запада против турок, но войска крестоносцев были разгромлены в битве при Варне в 1444 г. В 1453 г. Мехмет II начал осаду Константинополя. Через несколько недель оснащенные тяжелой артиллерией турецкие войска проделали первые бреши в построенных Феодосием стенах древнего города. Преодолевая отчаянное сопротивление византийцев и их западных союзников, которых было гораздо меньше, чем осаждавших, турки ворвались в город 29 мая того же года. Стены города были разрушены турецкой гвардией — янычарами. В этом бою погиб последний император Константин XI, тело его найти не удалось. Константинополь (Стамбул) стал новой столицей Оттоманской империи, а оставшиеся малые греческие государства были вскоре поглощены Турцией. В 1460 г. была завоевана Морея, через год была покорена Трапезундская империя. Византийская империя, побеждавшая в течение тысячи лет всех врагов на Западе и на Востоке, перестала существовать. ЧАСТЬ II

ВИЗАНТИЙСКИЙ МИР НАРОДЫ И ЗЕМЛИ ВИЗАНТИИ

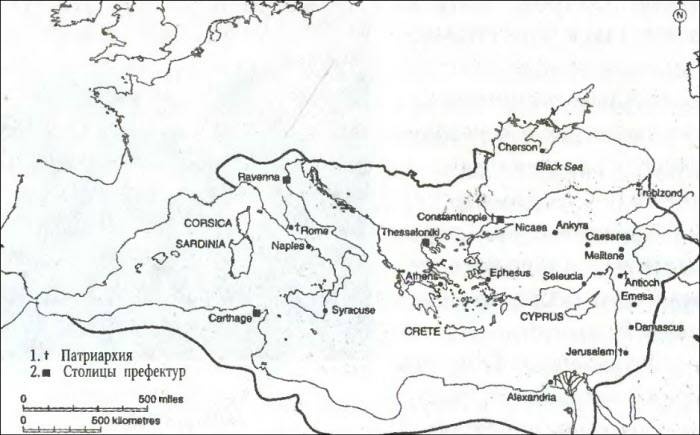

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ В ПОЗДНЕРИМСКОЕ ВРЕМЯ Часто недооценивают то обстоятельство, что история всех обществ во многом определяется физическими параметрами: географическим положением, климатом, наличием природных ресурсов (как пищевых, так и минерально-сырьевых). В позднеримском мире выделяются три основных географических региона: Малая Азия, или Анатолия (приблизительно — нынешняя Турция), Левант, или Ближний Восток, включая Египет, и Балканы, причем Средиземное и Черное моря объединяли эти существенно различные регионы и обеспечивали их связь с лежащими вне указанных пределов Италией и Северной Африкой. Климатичес-ко-географические условия этих разных регионов определяли тип земледелия и пастбищного скотоводства в регионах империи и во многом — характер государственных доходов. В Малой Азии можно выделить три района — центральное плато, прибрежные равнины и разделяющие их горные хребты. Климат центрального плато характеризуется большой амплитудой зимних и летних температур, в отличие от более мягкого, «морского» климата прибрежных районов. Поэтому там была и более высокая плотность населения, и более активно развивалось сельское хозяйство. В районе плато (если не считать плодородных речных долин) развивалось в основном пастбищное скотоводство (овцеводство, коневодство, разведение крупного рогатого скота). На Балканах климатические условия более сложны и разнообразны, но если включить обширные Фракийскую и Фессалийскую равнины, а также плодородную долину Дуная, и там возможен был довольно высокий уровень развития сельского хозяйства. Очень благоприятные условия для развития сельского хозяйства существовали в долине Нила, в Палестине и западной Сирии. На прибрежных равнинах Туниса можно было выращивать злаки и оливы. Большую часть необходимого для населения хлеба Рим ввозил из Африки, а Константинополь очень зависел в этом отношении от Египта. Правительство заключало с этой целью договоры с купцами-корабелыциками, которые обязаны были, под контролем государства, поставлять хлеб за фиксированную плату и получали за это определенные налоговые и юридические привилегии. Все эти земли первоначально входили в состав Римской империи, и хотя при Юстиниане I (527–565) Византия возвратила часть земель Италии и Северной Африки, прежде завоеванных остготами (Италия), визиготами (Испания) и вандалами (Северная Африка), на протяжении всей своей истории Восточная империя чаще всего включала в себя лишь Балканы, Малую Азию, Эгейские острова, Кипр и Крит. Лишь после арабских завоеваний картина эта претерпела драматические изменения. После 700 г. н. э. до конца VIII — начала IX в. многие из регионов империи практически обладали независимостью — некоторые области Италии, Сардиния, Балеарские острова и др. В X–XI вв. в состав Византии на короткое время вернулись отдельные районы северной и западной Сирии и территория нынешнего Ливана. Людские и налоговые потери в VII в. привели к существенной трансформации имперских общественных институтов. Природа земель, оставшихся в распоряжении империи, вкупе с сокращением доступных ресурсов, отныне в первую очередь определяла политические, экономические и стратегические перспективы, оставшиеся открытыми перед правителями Византии. Остававшиеся в это время в пределах империи регионы не принадлежали к числу самых богатых ее провинций. Например, Египет являлся житницей Константинополя и давал империи львиную долю доходов от сбора налогов. По данным поздних римских источников, по восточной половине империи (за исключением Италии и Африки, которые давали около одной восьмой доли общего дохода) было рассчитано, что Египет давал Восточной Римской империи около трети доходов (зерном и деньгами), собранных с ближневосточных и балканских провинций (префектуры Ориент и Иллирик). Было также подсчитано, что доходы империи от регионов, расположенных на Балканах к югу от Дуная, были по самому приблизительному подсчету примерно равными. Однако в позднеримское время основные доходы за пределами Египта поступали из богатых регионов — Сирии, Месопотамии (северного Ирака), Евфратензии, Осроены (области к северу и югу от Евфрата в верхнем течении), Финикии (Ливана и Сирии), Палестины и Киликии (совр. турецкая провинция Адана). Все они были завоеваны арабами в 640-х гг., и только часть этих земель вернулась в состав Византийской империи в X столетии. Поэтому после потери Египта и указанных восточных провинций при сохранении эффективного контроля над прибрежными областями Балкан полный доход империи сократился до сравнительно небольшой части доходов, какие она имела в VI в. (вполне обоснованной кажется одна из оценок, называющая сокращение до четверти прежней величины). Карты 8 и 3 иллюстрируют сущность происшедших перемен.

Карта 8. Империя к концу царствования Юстиниана I, 565 г. Самыми населенными районами Малой Азии были узкие прибрежные равнины на севере и юге, а также более обширные равнины Эгейского региона, пересеченные западными предгорьями центрального плато, простирающимися с востока на запад. В основном в этих районах были сосредоточены города, хотя часть их находилась и в глубине Малой Азии, — в тех местах, где более мягкий климат защищал от крайностей зимних холодов и летней жары, характерных для более открытого центрального плато и восточных гор. Плато и в Средние века, и в новое время использовалось по большей части для пастбищ, а на плодородных равнинах выращивали хлеб, овощи, виноград, оливы. Экономическое процветание практически всех городов зависело от окружавших их сельских регионов, поскольку высокая стоимость сухопутной перевозки продуктов питания — особенно зерна — на большие расстояния практически исключала ее возможность. Лишь те города, которые располагали удобными гаванями или другими возможностями прохода к побережью, могли развиваться как центры дальней — и местной — торговли и товарообмена, и могли позволить себе ввозить припасы во время дороговизны. С политической и военной точки в позднеримское время и до начала VII в. Анатолия в основном пребывала в мире, если не считать разбоя в некоторых глухих районах, например в Исаврии, и непродолжительных гражданских войн в конце V в., затронувших этот же регион и некоторые области западной Анатолии.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно