|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История византийских войн | Автор книги - Джон Хэлдон

Cтраница 14

Потеря полунезависимого региона Филадельфии, завоеванного турками к 1390 г., означала конец византийской Анатолии. Ситуацию в значительной мере ухудшали междоусобицы, раздиравшие империю после смерти Андроника II; войны эти в существенной части были вызваны соперничеством личных и семейных группировок внутри византийской знати. Еще в 1321 г. поднял мятеж собственный внук Андроника II, который после четырех лет стычек и столкновений в 1325 г. добился провозглашения его соправителем под именем Андроника III. Конфликт вновь вспыхнул в 1327 г., однако в 1328 г. Андроник II скончался, оставив империю внуку, который оставался у власти до 1341 г. После этого раздоры начались снова. Регенты, представлявшие юного Иоанна V (сына Андроника III), среди которых роль первой скрипки играли вдовствующая императрица Анна Савойская и великий дука Алексей Апокавк, объявили врагом империи Иоанна Кантакузена. В качестве великого доместика Иоанн Кантакузен являлся ведущим среди министров предшествовавшего императора, и теперь, собрав сильное войско, он сам предъявил претензии на престол. Положение осложнялось социальными и религиозными противоречиями. Подъем исихазма — мистического течения, особенно популярного в среде монашества, — вызвал разделение внутри церкви, поскольку существенная часть высшего духовенства вместе с патриархом яростно противостояла этому учению. Власти Константинополя обнаружили, что исихасты, в особенности связанные с горой Афон — центром византийского монашества, вступили в союз с Иоанном Кантакузеном, который таким образом заручился поддержкой Григория Паламы, одного из крупнейших богословов последних веков истории страны, ведущего проповедника исихазма и выдающегося оратора. Однако регентство сумело восстановить провинциальные города против аристократической партии, которую возглавлял Кантакузен. Народные восстания в ряде регионов привели к изгнанию многих сторонников Иоанна Кантакузена, и сам он в итоге бежал к сербскому царю Стефану IV Урошу. Этот союз отвечал экспансионистским устремлениям Сербии, но просуществовал недолгое время, так как Иоанн в дальнейшем заключил союз с Иоанном Ангелом, правителем практически независимой провинции Фессалия. В ответ сербский царь вступил в альянс с Константинополем. Пользуясь поддержкой турок, Кантакузен продолжал воевать до 1245 г. и после свержения регентства и убийства Алексея Апокавка в 1346 г. провозгласил себя в Адрианополе императором Иоанном VI. В 1347 г. он вступил в Константинополь, где его короновал патриарх. Победа Иоанна означала и победу исихазма, выступавшего против всякого компромисса с католицизмом. Начиная с 1351 г., когда исихазм стал официальной доктриной византийской церкви, на первый план выступили ее консервативные антизападные устремления, что оказало значительное влияние на последний век развития византийской политики и культуры, особенно в отношении к западному христианству и его культуре. Политическое и экономическое положение Византии теперь сделалось попросту отчаянным. Пользуясь слабостью империи, сербский царь Стефан присоединил Албанию, восточную Македонию и Фессалию. К этому времени в составе Византии оставались лишь область Фракии возле Константинополя, округ Фессалоник, часть Пелопоннеса и северные эгейские острова. Однако каждый из этих районов фактически был уже в той или иной мере самостоятельным, и они числились в составе империи скорее номинально, по традиции. Междоусобные войны подорвали экономику и этих районов, так что там с трудом собирали даже невысокие налоги. Характерный факт: годовой доход Галаты, генуэзской торговой колонии, расположенной на противоположном от Константинополя берегу Золотого Рога, в семь раз превышал доход имперской столицы. Начиная с 1350-х гг. у империи появился в Европе новый враг. Оттоманы проникли на континент в 1344 г. по приглашению Кантакузена, искавшего у них поддержки против Иоанна V. В итоге они принялись закрепляться в Европе и в 1360-х гг. захватили основные города Фракии, а в 1387 г. Фессалоники. К началу XV в. в Греции за империей оставалось только Морейское княжество и несколько Эгейских островов. Вообще же история имперских земель после 1204 г. трудно поддается описанию, поскольку их по прямой и боковым линиям наследовали разные владетели, они доставались разным лицам вследствие брака, их завоевывали ближние и более дальние соседи империи, затем снова отвоевывали императоры и т. д. Хорошим примером может послужить история островов. После 1204 г. значительная часть южных Эгейских островов попала под власть Венеции, и, хотя власть в Византии была в XIII в. временно восстановлена, Наксос оставался центром латинского герцогства Архипелага, основанного в 1207 г. на Кикладах родичем венецианских дожей Марко Санудо, располагавшим отрядом склонных к пиратству торговцев и дворян. Поначалу герцогство считалось вассалом Латинской империи, но потом оно перешло под власть Ахейи (1261), затем — Неаполя (с 1267 г.), хотя на него претендовала и Венеция. В 1385 г. на смену династии Санудо пришла лангобардская династия Криспи, которая сохраняла независимость герцогства вплоть до середины XVI в., когда оно было завоевано турками. Другими островами в разное время владели венецианцы, генуэзцы, рыцари ордена госпитальеров и, наконец, турки. Остров Родос играл видную роль в борьбе рыцарей-госпитальеров против оттоманов в период с 1309 г. и до падения в 1523 г., когда рыцарям было разрешено переселиться на Мальту. Находящийся в северной части Эгейского моря Лемнос оставался византийским до 1453 г., после чего на некоторое время перешел во власть правившего на Лесбосе (чья независимость от оттоманов закончилась в 1462 г.) семейства Гаттилузи. В 1460 г. вместе с Фасосом, сдавшимся туркам в 1465 г., он стал собственностью Димитрия Палеолога, бывшего деспота, то есть правителя княжества Морея, а в 1479 г. перешел во власть турок. Другие острова имели не менее пеструю историю. Наксос и Хиос были завоеваны только в 1566 г., а Тенедос оставался у венецианцев до 1715 г.

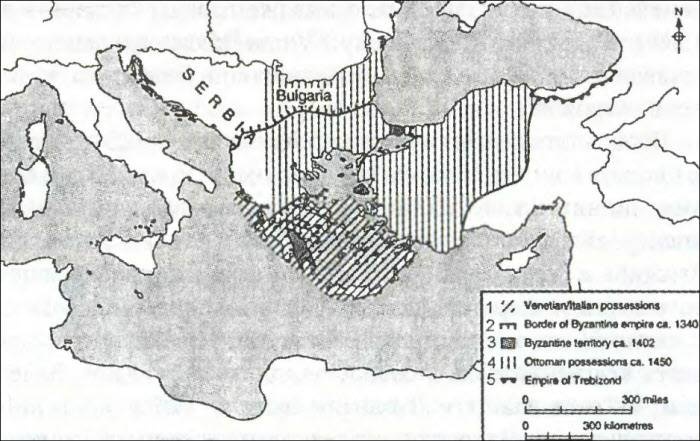

Карта 7. Византия и ее соседи в 1350–1453 гг. 1 — Венецианские владения. 2 — Границы империи в 1340 г. 3 — Территория Византии ок. 1402 г. 4 — Оттоманские владения к 1450 г. 5 — Трапезундская империя Продвижение турок в Европу довершило упадок и ослабление Византии. В 1371 г. турки разгромили сербов при Марице, в 1388 г. Болгария стала данницей Турецкой империи, а в 1389 г. в битве при Косове (возможно незначительной, вопреки местному преданию) турецкие войска сломили сопротивление сербов, сделав Сербию зависимой страной. Турецкая агрессия вызывала большое беспокойство на Западе. Против них был организован крестовый поход под руководством венгерского короля Сигизмунда, но его армия в 1396 г. потерпела тяжелое поражение в битве при Никополе. Византия, оказавшись «между двух огней», пыталась играть на противоречиях между Западом и Турецкой империей. Одним из возможных решений была уния католической и православной церквей, с неизбежным подчинением Риму, и за этот вариант выступала часть аристократии и высшего духовенства. Монашестро и значительная часть сельского населения были решительно против этого компромисса, считая предпочтительным подчинение туркам. Враждебность к «латинянам» прочно укоренилась в сознании большинства православного населения, как самой Византии, так и сопредельных ей регионов. Но ни одна из этих двух партий не могла эффективно проводить свою стратегию в империи, и западные державы предпочитали не вмешиваться в дела «греков».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно