|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Покорение Сибири. От Ермака до Беринга | Автор книги - Михаил Ципоруха

Cтраница 37

Правда, эта дорога имела особо опасный участок — перевал через Уральские горы. Именно там чаще всего на торговцев, промышленников и служилых людей нападали отряды березовской и пустозерской самояди. Так, например, 23 августа 1641 г. на красноярских, кетских и нарымских служилых людей, перевозивших через горы государеву соболиную казну, «напущались… многие самоядские люди на оленях на последнем волоку на Камени верх Ельца речки и… учали стрелять из луков». «И мы, — писали в челобитной казаки, — холопы твои государевы, учали биться за твои государевы соболиные казны и билися мы, холопы твои, день до вечера, и не стало у нас, холопов твоих, свинцу и пороху… и убили у нас четырех человек, да двух человек промышленных людей, которые были под твоею государевой казною в гребцах, а нас, холопов твоих, переранили и твою государеву соболиную казну пограбили» (6, с.85). И таких случаев было немало в те годы. Тем не менее «Чрезкаменный путь» в течение всего XVII в. оставался «большой сибирской дорогой», по которой в обе стороны, в Сибирь и на Русь, двигались люди и товары. Для поддержания постоянного сообщения с Сибирью и доставки туда массовых грузов (в первую очередь хлеба и других продуктов) более пригодными являлись камские пути. Правда, Чусовский путь через Тагильский волок, путь отряда Ермака, оказался слишком трудным (вспомним хотя бы переход по нему отряда стрельцов князя Болховского, сопровождавшийся потерями людей и грузов). Ведь этот путь в своей значительной части проходил по мелким и бурным горным рекам. Но до 1590-х гг. его широко использовали, и в 1583 г. для охраны волока был поставлен Верхнетагильский городок, который просуществовал 7 лет, а затем с постройкой Лозьвенского городка был «покинут впусте». Более легким оказался Чердынский путь: с Вишеры, левого притока Камы, по волоку через горные перевалы переходили в р. Лозьву, а далее по Тавде — в Туру и Иртыш. Так как эта дорога стала главной, то в 1590 г. на ней был построен Лозьвенский городок. Добравшись до него зимою санным путем, путники ждали там начала навигации, когда «лед скроется», а затем на построенных в Лозьве стругах, дощаниках и лодках плыли вниз по Лозьве, Тавде и Тоболу до Тобольска. Дорога через Чердынь и Лозьвенский городок на некоторое время стала главной правительственной дорогой, по которой шли все основные сношения Москвы с вновь присоединенным краем. Этой дорогой возили государеву денежную и соболиную казну, хлебные запасы, ею пользовались торговые люди, пермичи и иных городов. Через Чердынь шли люди и материалы для постройки новых сибирских городов (например, Пелыма, Березова, Верхотурья), осуществлялось их снабжение всем необходимым. Но вскоре была найдена более короткая сухопутная дорога: от Соликамска, минуя Лозьву, прямо на Туру. По фамилии предложившего ее сольвычегодского посадского человека Артемия Бабинова она называлась Бабиновской. Именно эта дорога до конца XVII века была главной и официально разрешенной для прохода в Сибирь. Лозьвенский городок был срыт, и его жителей перевели в новый, построенный в 1598 г. в верховьях Туры городок Верхотурье, который и стал главными воротами в Сибирь.

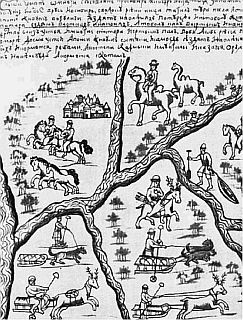

Способы перемещения в Сибири. Из Ремезовской летописи (конец XVII—начало XVIII в.) Но и на этой главной сухопутной дороге в Сибирь путникам приходилось преодолевать «грязи и болота непроходимые», лесные завалы, а на перевале через горы — часто снежные завалы. Даже в 1661 г. ехавшего в Тобольскую ссылку хорватского священника Юрия Крижанича вместе с конвоирами и попутчиками на этой дороге чуть не растерзали волки, а затем едва не завалило снегом во время пурги (20, с. 117–120). Движение через Верхотурье было в основном сезонным. Таможенные книги подтверждают, что обозы с товарами двигались с Устюга и Соли Камской по зимнему пути, с тем чтобы прибыть в Верхотурье до распутицы, не позднее конца марта или первых чисел апреля. До конца апреля прибывшие туда купцы и служилые люди ожидали вскрытия рек и в мае на купленных у местных жителей дощаниках и набойных лодках сплавляли товары и запасы по рекам на восток. Летом из-за спада воды на реках в Верхотурье наступало затишье, которое обычно продолжалось до зимы. В первой половине XVII в. Верхотурским путем торговцы и промышленники пользовались в основном при проезде с Руси в Сибирь, а обратно ездили по Северной зырянской дороге. С прекращением Мангазейского морского хода и с упадком мангазейских промыслов торговцы и промышленники стали и на Русь ездить через Верхотурье, перебираясь через «Камень» в зимний период, чтобы добраться зимним путем до Соли Камской и Устюга. В 1600 г. на полпути между Верхотурьем и Тюменью для обеспечения перевозки казенных грузов между этими городками был основан Туринский острог. Он должен был также защищать селения местных жителей и русских переселенцев от нападения ногайских мурз и других степных кочевников. На постоянное жительство туда переселились служилые люди из Тюмени, а из Казани прибыли 55 семей крестьян и 6 семей ямщиков. В Тюмень можно было добраться и по старой дороге, которой в свое время широко пользовались торговцы Казанского ханства. Эта дорога проходила через уфимские степи, и именно на ней в 1586 г. была основана Уфа, постройка которой и обосновывалась тем, что «из того города на Белой Воложке казанским людем многим ходить в Сибирь» (6, с.109). Недаром русские называли «старой казанской дорогой» путь Камою на Уфу и степью «полем» на верховья Исети. Видимо, это был очень древний караванный путь из Бухары в Булгарское царство, о котором есть упоминания у арабских авторов раннего средневековья (6, с.94). Московские власти использовали эту дорогу обычно лишь в экстренных случаях: для посылки гонцов, срочной отправки войск и т д. (2, с.18, 19). Так именно этим путем из Казани были в 1594 г. направлены в Тобольск войска, посланные против Кучума. А уфимские татары и башкиры еще долго пользовались этой дорогой, доставляя за три недели на запряженных лошадьми повозках мед на продажу в Тюмень. Эту же дорогу использовали бухарские купцы при перевозке товаров на Русь. После основания на р. Сылва, левого притока Камы, в 1649 г. г. Кунгура степная дорога пошла от него на р. Бисерть, приток Уфы, а с верховьев Бисерти на верховья Чусовой, затем дорога раздваивалась: на северо-восток к Ирбиту (где позже проводились знаменитые в Сибири ярмарки), а на юго-запад к верховьям Исети, где уже в 1668 г. стояла застава. Юго-западный вариант дороги примерно совпадал с будущим направлением сибирского тракта на Екатеринбург. Значение Кунгурского пути, связывавшего Тюмень непосредственно с Москвой через Казань, сильно возросло к концу XVII в. Так что московские власти писали в 1695 г. верхотурскому воеводе: «ныне де наложена из Сибири, мимо Верхотурскую заставу, дальняя вновь окольная дорога по слободам, через Утку и Кунгур на Каму реку, в русские городы, и ездят же тою новою околною дорогою всяких чинов люди — сибирские дети боярские и служилые и торговые и иноземцы, всякие люди, с Руси с русскими, а из Сибири с сибирскими товары, и с мягкой рухлядью, летним и зимним путем беспрестанно» (6, с.110). |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно