|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Кровавый век | Автор книги - Мирослав Попович

Cтраница 278

Первая из ярких публикаций Твардовского – серия очерков Валентина Овечкина «Районные будни», начатая еще в 1952 г. и законченная при Симонове, в 1956 году. Овечкин вывел образ партийного бюрократа Борзова, и слово «борзовщина» (а после романа Дудинцева также «дроздовщина») стало синонимом слова «бюрократизм». Очерки Овечкина были, конечно, наивными, но они открывали эпоху развенчивания «бюрократизма» в преднамеренно «забытом» после дискуссий с Троцким смысле. Судьба Овечкина сложилась трагически – он стрелялся в 1961 г., после поездок по целине, потом его припек в Узбекистане Рашидов, где он писал захватывающие очерки о вожаке местного корейского клана директоре совхоза «Политотдел» Хване, заболел и рано умер. Жанр очерка остался украшением «Нового мира». Статьей Федора Абрамова «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» [677] началась «крестьянская тема» в «Новом мире», которая продолжила традицию очерков Овечкина. Колхозная тематика вообще занимала особенное место в сознании эпохи. Во-первых, колхозники были, невзирая на хрущевскую либерализацию, крепостным сословием общества, и сочувствие народа, гуманистические инстинкты реализовались в первую очередь в сочувствии к селу, как и в России после реформ Александра. Во-вторых, село все же было носителем рыночной стихии, – и, следовательно, многострадальная экономика его была все же живой. Здесь жизнь хранила разные варианты, была возможна какая-то экономическая игра. Наконец, давно сложилась иллюзия, что все у нас упирается в слабость колхозного сектора экономики, и это стимулировало интерес к колхозу. Г. Троепольский, В. Тендряков, С. Залыгин, Е. Дорош и другие ставили под сомнение [678] соответствие политики коллективизации ленинским планам и раскрывали бесперспективность существующей системы экономики сельского хозяйства. В 1960-х гг. журнал в ряде очерков популяризировал идеи либеральных рыночных экономических реформ.

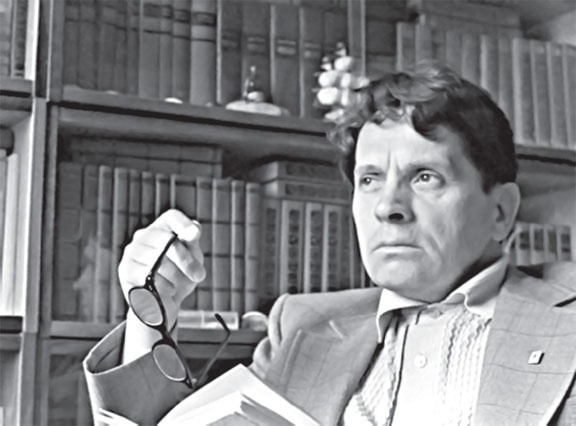

Федор Абрамов И наконец, война. «Пядь земли» Г. Бакланова (1959), «Несколько дней» и «Резерв генерала Панфилова» А. Бека (1960), «Семь пар нечистых» В. Каверина (1962), «Убиты под Москвой» К. Воробьева (1963), рассказ «Вторая ночь» (1960) и «Новичок» (1963) В. Некрасова, «Рассказы радиста» В. Тендрякова (1963), «Второй эшелон» Е. Ржевской (1964), маленькие рассказы В. Богомолова не просто открывали гуманистический аспект большой катастрофы и показывали войну глазами маленького «человека из окопа», как это было основано еще Виктором Некрасовым в первые послевоенные годы – они вынуждали думать о причинах поражений и характере сталинского руководства войной.

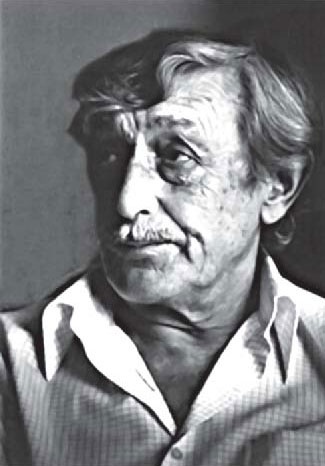

Виктор Некрасов В те годы Твардовский и его журнальная команда стремились скрыть расхождения с господствующими взглядами и политической практикой, приспосабливая свою платформу к словесности «линии XX съезда КПСС». Сегодня надо отдать должное мужеству той небольшой группы литераторов, которая бросила вызов компартийной власти, пытаясь подталкивать реформирование общества вперед, к системе, которую охотно и, наверно, откровенно назвала бы «демократическим социализмом». Острейшей ситуация вокруг «Нового мира» стала после появления на литературном горизонте Александра Исаевича Солженицына. Повесть «Один день Ивана Денисовича» пришла в журнал просто в редакционной почте, была отмечена редакторами и залпом прочитана Твардовским. Никто, кроме него, не осмелился бы и попробовать пробить ее в печать. С помощью Дементьева через помощника Хрущева В. С. Лебедева Твардовский передал повесть Солженицына Первому. Он рисковал должностью и журналом – реакции Хрущева были непредсказуемы. Но произошло чудо: Хрущеву повесть Солженицына понравилась. Она была простой, оптимистичной, герой обнаруживал удивительную живучесть, в лагере была даже романтика коллективного труда, автор, бывший зэк, не скулил, а воспевал трудового человека. Капитан Солженицын угодил в лагеря за наивную критику личности Сталина в частном письме. Хрущев дал почитать повесть членам Президиума ЦК КПСС, но поскольку им уже было известно мнение Первого, то и Первому предварительно было известно их мнение. В 1962 г. повесть была в «Новом мире» опубликована.

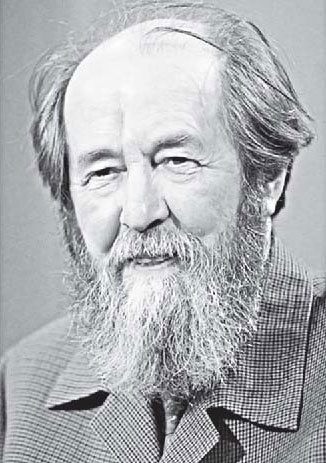

Александр Солженицын Что было такое в повести Солженицына, не в самом сильном из его произведений и, может, не самом сильном из тогдашней подцензурной прозы, что так поразило читательскую публику и произвело такое сильное впечатление на редакцию «Нового мира»? Почему автор был воспринят как пророк, как писатель, который появился одиночкой на выжженной земле русской литературы (сравнение принадлежит одному из оппозиционеров того времени)? Ведь был в 1959 г. «Доктор Живаго» Бориса Пастернака – проза высокопоэтическая, в лучших традициях литературы Серебряного века. В московских кругах читались и неопубликованные произведения Василия Гроссмана. Нужно признать, что Гроссман дальше всех своих советских коллег зашел в критике русского коммунизма. Он первый в романе «Жизнь и судьба» глубоко показал общность нацистского и коммунистического тоталитаризма. В повести «Все течет» Гроссман рассматривал сталинский режим как русский национальный вариант коммунистической идеи, который опирался на традиции подавления индивидуальной свободы от Руси до наших дней. Национальную «мистику русской души» он характеризовал как результат тысячелетнего рабства. Отсчет режима духовного рабства в СССР Гроссман начинал не от Сталина, а от Ленина и Октябрьского переворота, который установил господство «государства-партии». Насколько это было радикальнее, чем все, на что решились тогдашние оппозиционеры!

Василий Гроссман Роман «Жизнь и судьба» Гроссман отдал в журнал «Знамя», и Кожевников передал его в КГБ. Обыск на квартире писателя длился 48 часов, забрали все, даже тесьму от старенькой машинки. Суслов сказал ему на приеме, что «Жизнь и судьба» не будет напечатана на протяжении ближайших 25 лет. Секретарь ЦК выполнил обещание: роман был опубликован через 28 лет, когда не было уже в мире ни Суслова, ни Гроссмана. Почему же не Гроссман, а Солженицын стал флагом «Нового мира»? Публикация повести Солженицына вызывала ярость у сталинистов, невзирая на высокую поддержку Хрущева. Статья Владимира Лакшина [679] проводила водораздел в советской литературе по принципу отношения к «Одному дню Ивана Денисовича». Это отвечало действительности и в то же время это делало из Солженицына символ, который не отвечал его политической и писательской природе.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно