|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Кровавый век | Автор книги - Мирослав Попович

Cтраница 275

Концепция «отчуждения» связана с субъективистскими элементами философии раннего Маркса, и хотя направление «красного экзистенциализма» вполне согласовывалось с по-новому прочитанным классиком, большее развитие приобрел критицизм рационализма, принципиально направленный против политической религии как способа самоосознания. С 1960-х гг. это умонастроение находит выражение в «логико-методологическом» направлении в философии, которое устанавливает тесные связи с математиками и естествоведами и имеет четкие западные ориентации. Первые проявления духовной независимости демонстрируют именно физики – после ознакомления коммунистов с докладом Хрущева суровые репрессии направлены в первую очередь против парторганизации Института теоретической и экспериментальной физики АН СССР, а сотрудник этого института доктор физико-математических наук Юрий Орлов стал первым открыто непокорным, которого власти преследовали и тогда, когда он после изгнания с работы нашел пристанище в Армении. Уже в 1960-х гг. отец советской водородной бомбы А. Д. Сахаров, скрыто или явно поддерживаемый значительной частью научной элиты, вступает в конфликты с военными и партийно-государственным руководством во главе с самим Хрущевым (вначале по поводу испытаний ядерного оружия). За «абстрактный гуманизм» и «общечеловеческие ценности» Хрущев терпеть не мог кинофильм Михаила Ромма «Девять дней одного года». В этом фильме за непрерывными диалогами-спорами физиков, достаточно, нужно сказать, поверхностными и надуманными, прятался призыв прислушиваться к мнениям интеллигентных людей, которые чувствуют опасность ядерной катастрофы для всего человечества. Рационалистическая критика режима двигалась, так сказать, «по прямой» и заходила достаточно далеко в либеральном направлении, вызывая у Хрущева и других иногда просто ярость своим «абстрактным гуманизмом» и «пацифизмом». «Пацифистское» умонастроение довело Хрущева до настоящего бешенства, когда он посмотрел на «Мосфильме» ленту, в которой американские летчики не выполняют приказ и сбрасывают атомные бомбы в море. По его указанию Суслов начал уже готовить разгромное постановление ЦК, и ничего не могли сделать даже попытки повлиять на Первого через его помощника Лебедева. Зятю Хрущева Алексею Аджубею, главному редактору «Известий», с большими трудностями удалось сорвать эти проекты, – последствия их могли стать намного серьезнее, чем конфликт Хрущева с художниками и поэтами после выставки на Манежной площади. Конфликт с Академией наук и лично с Сахаровым все-таки разгорелся по поводу провала на выборах в академики поддержанной Хрущевым кандидатуры Нуждина, креатуры Лысенко, и был позже использован высокими противниками Хрущева. Однако это еще не была непримиримая диссидентская война – самый выдающийся из либеральных оппозиционеров Андрей Дмитриевич Сахаров еще действовал как самый авторитетный неформальный лидер значительной и влиятельной части членов Академии наук. Тем не менее все эти интеллектуально-политические движения оставались эпизодами в общественной жизни. Средой, в которой полнее всего отражались все оппозиционные умонастроения, стала художественная литература, а центром духовной оппозиции режима – возглавляемый Александром Твардовским журнал «Новый мир».

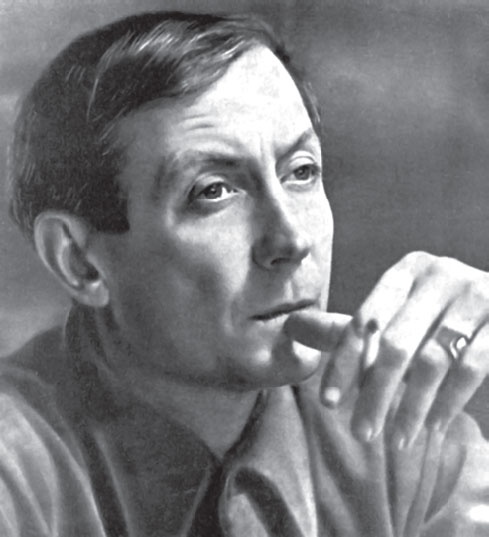

Роберт Рождественский

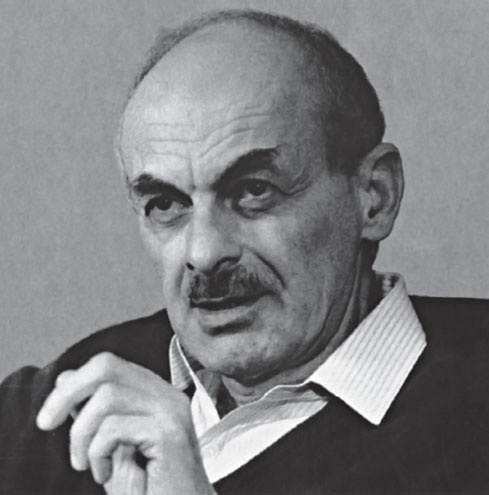

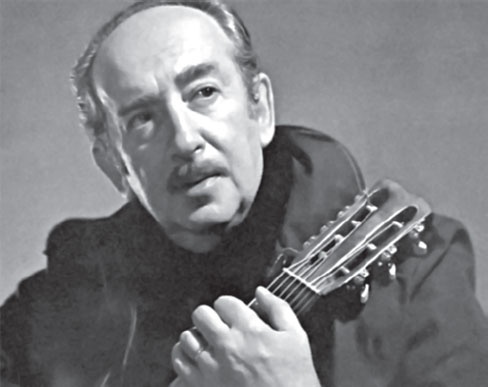

Евгений Евтушенко Советские люди очень активно читали, огромный спрос имели не только книги, но и литературно-художественные журналы и дешевые и популярные издания «Роман-газеты». Можно сказать, что потребность общества в самосознании в основном удовлетворялась через чтение и осмысление романов и повестей, полухудожественных очерков, а также – особенно среди студенческой молодежи – переживанием новейшей поэзии. Москва дала такие неслыханные явления чуть ли не коллективного поэтического транса, как собрание молодежи вокруг памятников Маяковскому и Пушкину, вечера поэзии в Политехническом музее и тому подобное. В эти годы происходит настоящая вспышка русской советской поэзии: любимцами молодого читателя становятся Евгений Евтушенко, Белла Ахмадуллина, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Римма Казакова, Юлия Друнина, Евгений Винокуров, Новелла Матвеева, Давид Самойлов. Еще больше поражает уровень читательских ожиданий и культура аудитории. Благодаря высокой общей литературной и музыкальной культуре образованного общества появляются «барды», поэты-исполнители, которые поют под гитарный аккомпанемент собственные и чужие песни; первой была Новелла Матвеева, потом всех затмил Булат Окуджава, а позже пошел поток самодеятельных песен, как правило, высокого художественного качества, которые писались физиками, геологами, инженерами. Копии магнитофонных записей с песнями бардов сотнями распространялись по Союзу, как и перепечатанные на машинках или в фотокопиях, не разрешенные цензурой произведения, как новые, так и давние. Это было высокое переживание настоящего искусства, подкрепленное ощущением человеческой общности и коллективного открытия нового времени. Создавалось настроение «весны народов», хотя быстро распространилось менее оптимистичное, брошенное Ильей Эренбургом словцо «оттепель» (тогда уже не помнили, что впервые его сказал Тютчев об эпохе Александра II). Общее настроение поэзии «оттепели» не выходило за пределы коммунистической или, точнее, социалистической романтики: все или подавляющее большинство чувствовали так, как Окуджава: «… я все равно умру на той, /на той далекой, на Гражданской / и комиссары в пыльных шлемах / склонятся молча надо мной». В том поэтическом сознании есть самопожертвование и готовность, но нет фанатичной самоуверенности. В лучших произведениях этой поры щемит предчувствие того, что будущее открыто и непонятно и не будет отвечать ожиданиям: «/…и стало нам так ясно / так ясно, так ясно / что на дворе ненастно, /как на сердце у нас / что жизнь была напрасна / что жизнь была прекрасная / что все мы будем счастливы – / когда-нибудь, Бог даст…» (песня «Под музыку Вивальди» бардов Сергея Никитина и Петра Барковского на слова никому не известного Александра Величковского).

Белла Ахмадулина

Булат Окуджава

Александр Галич Дискуссии и интриги в писательской среде стали в эти годы формой, которая имитировала серьезное политическое противоборство. Структура писательской организации была продумана Сталиным еще тогда, когда он вместе с наивным Горьким собирал всех писателей под флаги единственного непартийного Союза. Этот Союз советских писателей СССР (ССП) был, как теперь часто говорят, министерством литературы, но все-таки это было не министерство, а самоуправляемая организация. Опасность самоуправления на таком важном участке духовной жизни существовала и для тоталитарного режима, но риск оправдывал себя тем, что, по замыслу Сталина, выигрывалось немногим больше. Положив функции политического контроля за «качеством писательской продукции» на сообщество писателей и поэтов, ЦК партии обеспечивал преимущество серости над отдельными талантами. Ведь «коллектив», в который входят все официально признанные, наделенные членскими билетами ССП литераторы, не может равняться на высшие уровни мастерства – он, напротив, неминуемо будет тянуть яркого писателя к среднему уровню. Давать волю посредственности нельзя, но контроль «сверху», со стороны партийно-писательской верхушки, позволяет использовать маргиналов для «воспитания» высокомерных, а в нужном случае может, напротив, в случае необходимости способствовать талантам и сдержать натиск доброжелательности посредственности. Мир посредственности легче управляется, чем мир ярких одиночек; из посредственных произведений для наград и поощрений отдельные «наилучшие» выбираются произвольно, по капризу начальства и с помощью связей с посредственными же литературными руководителями. Все это обеспечивало возможности манипулирования литераторами при минимальных проявлениях открытого партийного вмешательства, тем более, что всем своим материальным благополучием красное писательство было обязано своему Союзу.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно