|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Кровавый век | Автор книги - Мирослав Попович

Cтраница 262

В этом понимании тоталитарное общество напоминает ненормального индивида. Потому что оно является больным обществом. Антикоммунизм как идеология и политика: итоги первого десятилетия

С нашей точки отсчета, первый послевоенный период заканчивается смертью Сталина. Безусловно, это была дата знаковая не только для бывшего СССР, но и для всего мира; но даже с точки зрения отношений «Запад – Восток» где-то до 1955–1956 гг. сталинский период продолжается без существенных изменений. Это сказалось, в частности, в том, что после кризиса в 1950 г. на Дальнем Востоке, когда США решали, бросать на китайцев атомную бомбу или нет, наступили тревожные дни 1955 г., когда американцы решали вопросы: принадлежат ли острова Куэмой и Мацзу Тайваню или же континентальному Китаю и следует ли отвечать на захват красными этих островов как на агрессию коммунизма против свободного мира – атомным ударом? Человечество находилось на грани атомной войны и позже, во время Кубинского кризиса, но то уже была другая эпоха с другими проблемами.

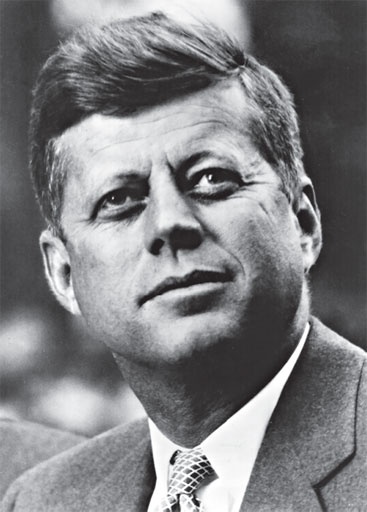

Джон Кеннеди Основы американской и мировой монетарной политики формировались в 1944–1945 гг. на переговорах, которые закончились соглашением в Бреттон-Вудсе. Бреттон-Вудская система действовала до 1973 г., а первые шаги к ее пересмотру предпринял Кеннеди. Суть системы заключалась в том, что стоимость национальных валют ее участников определялась одновременно в золоте и долларах в соответствии с письменным обязательством правительства США поддерживать конвертированность доллара в золоте, данного им в письме в Международный валютный фонд. В случае дефицита баланса своих внешних расходов Соединенные Штаты обязывались не принимать никаких ограничительных мер и, таким образом, не действовать во вред европейским валютам. Следовательно, неявным образом все трудности в западном мире, которые могли возникнуть в финансовой сфере, США брали на себя. Поначалу в Европе определенные националистические круги протестовали против преимущества США, связанного со статусом доллара как международной валюты, равной золоту. В действительности же Бреттон-Вудская система была непосредственно выгодна европейцам и невыгодна Соединенным Штатам. Доллары использовались европейскими и японскими банками наравне с золотом (а также национальными валютами и фунтом стерлингов) для создания резервов. Доллары потекли за границу, образовался дефицит внешнего баланса США, достигший в 1950-х гг. около миллиарда долларов в год; доллары поступали к европейским банкам, которые на них покупали американские ценные бумаги. В связи с особенной ролью доллара спрос на него был повышен, завышенной в результате оказывалась оценка доллара, и американские экспортеры оказывались в проигрыше; естественная в подобном случае девальвация доллара была исключена из-за того, что американское правительство обязалось ее не допускать. Для Соединенных Штатов симптомом больших изменений, которые закончили послевоенный период, был приход в Белый дом в 1960 г. Джона Кеннеди. Это касалось не только идеологии и политики американского либерализма, но и тонких механизмов мировой финансовой и экономической политики Америки. Позже оживленно обсуждался вопрос, была ли эта система обреченной с самого начала. Но суть дела заключалась в том, что американская экономика была несравненно более сильной и более динамичной, чем европейская, и американская финансово-кредитная система могла взять на себя груз обязательств, подобный Бреттон-Вудскому. Благодаря этому мировая монетарная система избежала обвалов, которые разрушили ее в 1930-х гг. С 1947 г. Европа и Япония наращивают экспорт и переживают непрестанный подъем, существенно уменьшая разрыв с США в жизненном уровне. Если в 1930-х гг. серия девальваций европейских национальных валют выражала стремление улучшить условия для экспорта и перенести груз безработицы на соседей, то теперь находился партнер, который своим отказом от девальваций брал все проблемы на себя. Общей проблемой оказалась лишь инфляция, сопровождавшая экономическое процветание. Американцы, присоединившись своей Великой депрессией к европейскому хаосу в 1930-е гг., теперь помогали Европе избежать голода, безработицы и финансовых кризисов. Делалось это не только через прямую помощь в системе плана Маршалла, но и монетарной политикой, которая играла еще большую роль. Завышение стоимости доллара способствовало экспорту, особенно Японии и Германии, а также поощряло американские компании к инвестициям в Европу. Таким образом происходила санация европейской экономики; слабые и обанкротившиеся фирмы покупались американцами, обогощавшими европейцев новыми технологиями. В свою очередь монетарная система способствовала европейским инвестициям в Америку, поток которых становился все мощнее и в конечном итоге превысил поток американских инвестиций в Европу. Можно сказать, что такая ситуация в конечном счете была выгодна и Соединенным Штатам, поскольку нарастание хаоса в Европе способствовало бы деструктивным тенденциям также и в здоровой американской экономике. Период 1944–1971 гг. принес западному обществу опыт международной организации экономики, который не использовал насильственное вмешательство в финансово-экономическую деятельность, но существенно включал влияние властных факторов – ведь основой Бреттон-Вудской системы были письменные обязательства правительства США, то есть вмешательство американского государства. Система, способствовавшая существенно экономическому процветанию Европы и в конечном итоге также Америки, была связана с участием государства в регуляции экономических процессов. Это была последняя акция администрации Рузвельта и в то же время – последнее большое дело выдающегося экономиста XX века Джона Мейнарда Кейнса, который подорвал окончательно свое здоровье в Бреттон-Вудсе и умершего в 1946 г. Правда, Кейнс отстаивал не принятый вариант соглашения, а более выгодный для Англии, но по своей сути политика Бреттон-Вудса была близка к кейнсианской идеологии. Дело в том, что Кейнс настойчиво учил относиться к деньгам не как к простой тени отношений стоимости, которые реализуются в товарном обмене, а как к элементам сложного и важного, относительно самостоятельного денежного хозяйства. Монетарная политика, или влияние на экономические процессы через денежное хозяйство, может оказаться более важным стимулом, чем прямая государственная регуляция. Поддерживая европейских партнеров в первую очередь как силы демократии и антикоммунизма, США укрепляли фундаменты европейской цивилизации и косвенно выигрывали сами. Только в начале 1970-х гг. возросшие финансово-экономические трудности США и возросшая мощь Европы привели к существенным изменениям в мировой системе. Поддерживая международные механизмы монетарной регуляции, руководство Соединенных Штатов решительно отказалось от попыток государственной регуляции экономики и вернулось к политике неограниченного либерализма свободной конкуренции. Это ослабляло позиции сторонников социальных реформ, и американская история 1940–1950-х гг. не слишком богата примерами акций мирового значения, направленными на последующую демократизацию общества. Исключениями могут быть очень существенные шаги в направлении расовой десегрегации, которые осуществлялись как демократом Трумэном, так и республиканцем Эйзенхауэром. Преодолевая сопротивление консерваторов в своей партии, Трумэн после специального послания Конгрессу 2 февраля 1948 г. осуществил ряд мероприятий, усиливающих федеральный контроль за справедливыми условиями найма на работу и равными возможностями в образовании и службе в вооруженных силах. На то время в армии еще были вспомогательные подразделения, укомплектованные исключительно черными американцами; в начале президентства Эйзенхауэра небольшое число таких подразделений сохранилось только в войсках, расположенных в Западной Европе.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно