|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Кровавый век | Автор книги - Мирослав Попович

Cтраница 256

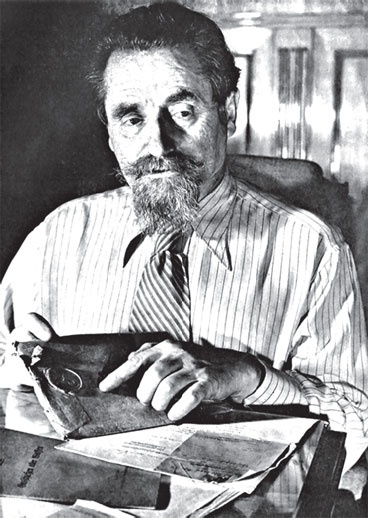

С. А. Лозовский (Дридзо)

Полина Жемчужина Полина (Перл) Семеновна Карповская, партийный псевдоним – Жемчужина, еврейка, родом из той же станции Пологи около того же Гуляйполя, человек очень амбициозный и властный, была чрезвычайно предана семье, любила Молотова – жили они дружно, никогда не ссорились и даже не повышали голос; умирая, она звала Вячеслава, и он, умирая, звал: «Поля, Поля…» Молотов рассказывал: «А она мне сказала: «Если это нужно для партии, мы разойдемся». В конце 1948-го мы разошлись. А в 1949-м, в феврале, ее арестовали». [655] Когда после смерти Сталина Полину Жемчужину освободили из тюрьмы, ее ввели в кабинет Берии. Там находился и Молотов. Берия воскликнул: «Героиня!» – и протянул к ней руки. Отведя объятия Берии, Жемчужина спросила: «Как Сталин?» И, узнав о смерти вождя, потеряла сознание. [656] В следственной части по особо важным делам МГБ работал некий подполковник Рюмин, очень скомпрометированный тем, что скрыл от партии факт своего кулацкого происхождения и службы тестя у Колчака. Такие вещи в МГБ не прощались, но Рюмина терпели, учитывая его широко известный среди «своих» зоологический антисемитизм. Скоро Рюмин стал заместителем министра, и бесконтрольный судебный орган – Чрезвычайное совещание при министре Госбезопасности – состоял из Абакумова, Рюмина и секретаря ЦК Игнатьева.

С. Д. Игнатьев За этим всем стоял Сталин, но были и другие частные интересы. В 1951 г. через своего помощника Суханова Маленков организовал письмо Рюмина к Сталину с обвинениями Абакумова в заговоре с сионистами и подготовке переворота. Текст письма малообразованный Рюмин переписывал 11 раз. [657] Здесь и было использовано письмо Лидии Тимашук о неправильном лечении Жданова, о котором знали все члены политбюро. Абакумов, правильно побаиваясь инициативы в таком большом вопросе, в соответствии с резолюцией Сталина не дал письму хода. Дело попало под контроль секретаря ЦК Игнатьева – партийного куратора «органов», Рюмин побывал на приеме у Сталина, и закончилось все арестом Абакумова и повальными арестами евреев из ЕАК, аппарата МГБ и МИД. Маленков посадил в кресло министра госбезопасности своего человека – С. Д. Игнатьева. Рюмин был инициатором дела еврейских «врачей-убийц», которое начинало эпоху «борьбы с сионизмом», – политику почти открытого государственного антисемитизма. В центре репрессий должны были оказаться евреи-«сионисты», планировались вроде бы даже и стихийные погромы как выражение народного гнева, который должен был вспыхнуть после процесса врачей-убийц. Сталин внимательно следил за работой Рюмина, ходом допросов и характером показаний, как и во времена Ежова. Все сценарии, как всегда, разрабатывались им. Когда дело было раскручено, Сталин устранил Рюмина как фигуру слишком одиозную. Пламенный следователь сам стал кандидатом в покойники. Одновременно в 1951 г. Сталин предупредил Маленкова, чтобы тот хорошо следил за Берией. Ставленник Берии Чарквиани был снят с должности первого секретаря ЦК КП(б) Грузии, и на этот пост Сталин выдвинул врага Берии комсомольского деятеля Мгеладзе. Мгеладзе и министр госбезопасности Грузии Рухадзе были вызваны в Москву, где Сталин обсуждал с ними тайные планы действий против Берии. В апреле 1952 г. слепили «мингрельское дело», и люди мингрела Берии (Рапава, Шария, Шония, Барамия и другие) оказались в тюрьме. Здесь и возникла версия о скрытом еврействе Берии, которая действовала на Сталина безошибочно, невзирая на абсолютную беспочвенность. Для начала Берию направили в Тбилиси для «разоблачения» своих ставленников: он сам мог накинуть себе на шею петлю. Сталин заменил на своей даче проверенную грузинскую обслугу российской и арестовал многолетнего начальника личной охраны генерала Власика. Берия был не единственным членом высшего руководства, которого ожидала опала, а вероятнее всего и смерть. Микоян был обречен как последний кремлевский кавказец, связанный и с Орджоникидзе, и с Берией, и с истребленными «ленинградцами». А непосредственной целью Сталина стали старые кадры – Молотов, Ворошилов, Андреев, женатые на еврейках, и еврей Каганович. В течение 1951–1953 гг. все они были фактически отстранены от власти, а на XIX съезде партии в секретном выступлении на пленуме ЦК Сталин дал сокрушительную характеристику Молотову и Микояну (Ворошилова он заподозрил в шпионаже в интересах англичан. Якобы во время прогулки в лодке Сталин так прямо и сказал Ворошилову об этом и в ответ получил пощечину. Между прочим, всю жизнь личным адъютантом и ближайшим сотрудником Ворошилова был еврей Рафаил Хмельницкий, тот самый, чей сын попал в ссылку вместе с сыновьями Микояна). Сталин опять «попросился в отставку» и опять легко согласился остаться вождем партии и народа. Съезд избрал чрезвычайный Президиум ЦК, в котором тонуло небольшое секретное «бюро президиума», – все это было прелюдией к грандиозной чистке и формированию нового высшего руководства на базе широких и невыразительных президиума и секретариата.

И. Сталин и К. Ворошилов с женами Во всей этой уродливой суматохе чувствуется обострение параноидальных черт психики Сталина. Здоровье его все ухудшалось, и подозрительность приобретала все более болезненные черты. Он, очевидно, и в самом деле подумывал о шпионской деятельности своих ближайших и верных соратников, таких по-собачьему преданных, как Молотов или Ворошилов. Недоверие Сталина к врачам обостряло его болезни и приближало смерть. Можно сказать, что последние пару лет жизни Сталин уже не был психически нормальным человеком и абсолютно не мог критически относиться к своим безумным страхам. Страна стала заложником в руках безумца. Однако, как это часто бывает, в определенных практических пределах больной ум диктатора сохранил и даже обострил хищническую расчетливость и хитрость. Нельзя сомневаться в неподдельности антисемитского ожесточения Сталина, которое с годами в нем все больше нарастало и сочеталось с общей параноидальной тревожностью. Но нельзя не видеть и той черты сталинской политики, которая роднит управляемые им идейно-политические погромы с довоенным истреблением интеллигентной среды в коммунистической верхушке и, в частности, в армии. В личном, культурно-психологическом плане здесь можно видеть все более полное торжество хамства. Среди интеллигентных людей, которые по иронии судьбы попали в среду Сталина, был китаевед, дипломат и переводчик разговоров Сталина с Мао Цзэдуном – Н. Т. Федоренко. Вот как он описывает соратников Сталина: «Когда же Сталина не было в комнате, возникал иногда стихийный разговор людей, которые сидели за столом, наделенных фактически ничем не ограниченной властью, немыслимыми правами. Высший элитарный симбиоз демонстрировал в отсутствие хозяина беззаветную ему преданность. Они, казалось, все знают, но все знают неверно. Они редко держатся естественно, будто боятся, что человек в них окажется ниже кресла, которое они занимают. В общении с людьми они, к сожалению, оказываются куда менее значительными, чем в кремлевских их кабинетах за огромными казенными столами, в неподвижных дубовых креслах. Посторонним образом и беспристрастно наблюдал я эти персонажи высшей номенклатуры, всматривался в них вблизи и с расстояния. На сеансе, который длился не один год. Словом, люди эти в моих глазах являли собой образцы противоречивости и непоследовательности человеческих существ. Достаточно было уже одного того, что выступали они, как правило, с бумажкой, читая чужие писания, притом не без трудностей, нередко игнорируя всякие правила грамматики и знаки препинаний. Они привыкли нарушать все правила, включая дорожное движение, в своих многометровых лимузинах. Сначала приходилось удивляться, что многие из них почти ничего не читали. Отечественную литературу не знали. О писателях судили часто по сплетням о них и разного рода скабрезным слухам. Об иностранных авторах не имели никакого представления. Но невежество не способно мириться с тем, что оно что-то не схватывает. Ограниченность инстинктивно презирает предмет своего непонимания, рисуя его врагом». [658]

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно