|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Кровавый век | Автор книги - Мирослав Попович

Cтраница 163

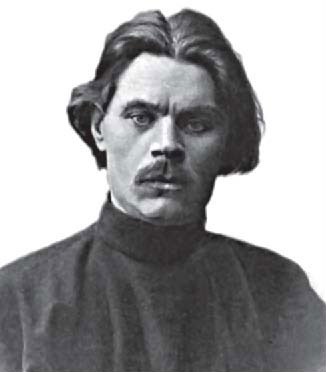

М. Горький в Нижнем Новгороде. 1903 Горький был высоким, худощавым человеком, смолоду чрезвычайно сильным, исхудавшим после туберкулеза легких, но все же к старости очень жизнелюбивым и крепким. Постоянным настроением его были некоторые подавленность и депрессия, которые легко переходили в возбуждение и растроганность. Чувства захватывали его настолько сильно, что ему (даже когда он был уже пожилым человеком) трудно было удержаться от слез. Слезливость Горького была предметом недобрых насмешек. И приступы депрессии (в молодости один закончился тем, что юноша прострелил себе легкое), и вспышки сентиментальной впечатлительности не были проявлениями капризов или разрядкой эгоцентрика, ждущей повода: реакция Горького на мир была адекватной и искренней. Однако Горький, как эмоциональная натура, под воздействием тяжелого хода событий иногда терял силу внутреннего сопротивления. И тогда вступал в действие механизм самозащиты-самообмана, усиливаемый растроганностью вплоть до слез. Силы психического сопротивления черпались в злобе, которая в молодости бросала его в уличные драки и делала временами нечувствительным к окружению, готовым к агрессивной реакции. Горький, как и подобные жалостливые натуры, знал острую радость ощущения красоты, ему была открыта «музыка» природы и искусства, он имел острый интерес к человеческим судьбам и человеческим душам. Сочувствие его к людям было искренним и неутомимым. В тяжелых условиях Гражданской войны он раздавал все, что мог, своему окружению и тем, кто нуждался. Люди, которые разошлись с Горьким из идейных соображений и должны были иметь основания обвинять его во всех грехах (как Ходасевич), сохранили к нему благодарность за его бескорыстие. Все эти черты затрудняли ему жизнь, но без них он не состоялся бы как писатель. Если говорить о том социальном мире, в который пришел Алексей Пешков, то дело не в том, к какому именно классу он принадлежал, каким способом должен был зарабатывать себе на жизнь, кто и как его эксплуатировал. Горький в силу своих домашних обстоятельств и из-за своего нрава полностью почувствовал на себе весь груз дикого деспотизма российской глубинки: и традиционного семейного мужского деспотизма, и предельной жестокости улицы, жестокости отношений хозяина и рабочих, чиновников и обывателей, соседей, – и всех вместе – к «чужим». Этот исконный русский деспотизм раздавливал личность, порождал смесь рабского самоуничижения с агрессивностью и молодечеством. По-видимому, этот свинцовый тупой мир сломал бы и «Алексея – Божьего человека», если бы не опора, которую он нашел в мире книг. Книги, которые Горький больше всего любил, принадлежали не к обличительной реалистической литературе – о зле в русской жизни он знал лучше писателей. Он любил литературу романтическую и высокую (не всегда лучшего пошиба), но такую, которая возносила его над мерзостями быта и убеждала, что есть другие люди и другой мир. Впоследствии непрерывное чтение в каждую свободную минуту воспитало в нем хороший вкус – Алексей Пешков создал себе тот святой, сакральный, идеальный культурный мир, который он обожал и защищал всеми силами на протяжении жизни. Тупые и корыстные провинциальные попики не имели никаких шансов проникнуть в этот мир, хотя Горький и не имел органической враждебности к идее Бога, враждебности, которая была непременным признаком вольнодумного российского интеллектуала. Если «богостроители» из гениальной интеллигенции Серебряного века шли к культуре от неортодоксального, полумистического и полулитературного Бога, то Горький шел к полумистическому, полулитературному Богу от сакрализованного им культурного пространства, которое только и могло служить опорой человеку и человеческим качествам «на дне» России. Символисты строили пространство своего «Я» «на дне своих зеркал», идя через внутренние интеллектуальные и душевные драмы и катастрофы. Для Горького «дно» было в первую очередь реальным социальным дном, к которому его стремительно тянуло. Влечение к кавернам асоциальности, к босяку было выражением тяготения к антиструктуре; «босяк» стал художественным пространством молодого Горького, источником его романтизма и мифотворчества. С «Челкаша» начинается слава 24-летнего нижегородского писателя-самоучки, легенда о гениальном выразителе дум и чувств простого народа, которая сделала Горького кумиром революционной молодежи. Отважное поведение молодого писателя во времена революции, его романтические «Буревестник» и «Песня о Соколе» закрепили репутацию человека-символа. Если от Блаватской и теософов «богостроительство» шло к Блоку и Вячеславу Иванову в виде аристократического модернистского протеста против господствующей классической культуры, то в сознании людей круга Горького человек мог и должен был стать тем героем, который не будет красть огонь у богов, как Прометей, а получит его сам, вырвав из собственной груди, как Данко – свое пылающее сердце, и тем самым станет равным Богу. Такой богостроительной поэзией стала его «Песня о буревестнике» (с ее знаменитым: «рожденный ползать – летать не может») – революционная «молитва» российской молодежи. Для Горького потеря дистанции между беспросветной повседневностью и святым пространством книжного культурного мира была пошлостью и изменой идеалам. Показывая пошлость мира, Горький оставался на удивление целомудренным. Когда у него проскакивало невинное выражение вроде «сукин сын», он густо краснел. Так мог держать себя только человек, который вырос среди матерных слов и похабного издевательства над женщиной. Как похабщину воспринял Горький и попытку пересмотреть опыт Первой русской революции, сделанную Бердяевым, Булгаковым и другими (в сборнике «Вехи» в 1909 г.). Он остался глухим к оценкам и предсказаниям, которые мы сегодня можем назвать пророческими. Зная, какой страшной может стать Россия в гневе темных миллионов, он, тем не менее, больше всего был поражен словами одного из авторов, кадета Гершензона, о том, что интеллигенция находится под охраной царских штыков. «Ближайшая катастрофа (а положение таково, что катастрофа эта будет, и вскоре) вызовет революцию, – пишет Луначарский Горькому. – Отдельные напряженные энергии сомкнутся к краю. Будет что-то грандиозное. И учитывая ожесточение чрезвычайное – будет что-то разрушительное. Эти «культурные» холуи не понимают, что роль революционных партий будет сдерживающей. Если бы у них была капля прозорливости в головах, они должны были бы всячески нам способствовать: потому что мы – единственный мост, который соединяет культуру с народными массами, которые благодаря им же не вышли из состояния варварства. Если революция не сможет сдержать размах энергии восставших масс и ввести ее в русло, произойдут ужасные вещи… Но если вся эта безумная энергия будет организована? Пойдет начало планомерной творческой работы. Если подумать – так дух захватывает!» [405] Политическая платформа, которая сближала Горького с тогдашними большевистскими лидерами, самым ярким образом видна в переписке Горького с Луначарским осенью 1907 г., когда оба были уже в эмиграции в Италии.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно