|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Кровавый век | Автор книги - Мирослав Попович

Cтраница 103

Троцкий, как и Ленин, – типичный интраверт. «Природа и люди не только в школьные, но и в последующие годы юности занимали в моем духовном бытии меньше места, чем книги и мысли». [258] Как человек очень сосредоточенный на себе и склонный навязывать себя реальности больше, чем отдавать себя ей, верить ее силам и прислушиваться к ним, Троцкий более близок к типу пророка, чем к самоотверженным приверженцам церкви или партии. Эгоцентрическое навязывание своей воли реальности воспринимается им самим как революционный мессианизм. Он слышал что-то в окружающей действительности, оно говорило через него – с детских лет. «Весеннее солнце навеивало, что есть что-то неизмеримо более могучее, чем школа, инспектор и неправильно посаженный на спину ранец – чем учеба, шахматы, обеды, даже чтение и театр, чем вся вообще повседневная жизнь. И тоска по этому неизведанному, властному, возвышенному над отдельным человеком охватывала существо мальчика до самой глубины души и вызывала сладкую боль изнеможения», [259] – пишет он о себе-школьнике. Так же он характеризует свои действия в революционные дни: «Каждый настоящий писатель знает моменты творчества, когда кто-то другой, более сильный, водит его рукой. Каждый настоящий оратор знает минуты, когда его устами говорит что-то более сильное, чем он сам в свои будничные часы. Это есть «вдохновение». Оно возникает из высшего творческого напряжения всех сил. Неведомое поднимается из глубокого логова и подчиняет себе сознательную работу мысли, сливает ее с собой в каком-то высшем единстве. Мгновения высшего напряжения духовных сил охватывают в определенные моменты все стороны личной деятельности, связанной с движением масс. Такими днями были для «вождей» дни Октября. Подспудные силы организма, его глубокие инстинкты, унаследованные от звериных предков чувства – все это поднялось, сломало двери психической рутины и – рядом с высшими историко-философскими обобщениями – стало на службу революции. Оба эти процесса, личный и массовый, были основаны на сочетании сознания с неведомым, инстинктом, который составляет пружину воли, с высшими обобщениями мысли». [260]

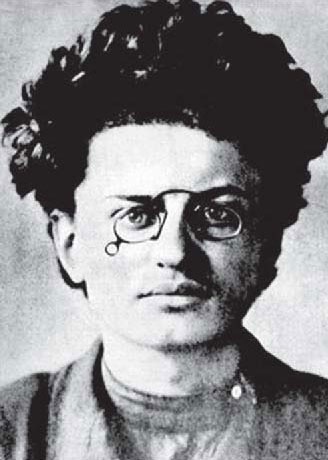

Студент Л. Бронштейн (Троцкий). Фото из архива полиции Такого не мог бы написать ни Ленин, ни один из его соратников. Не потому только, что марксистский пуризм не позволил бы им вспоминать инстинкт и неведомое, – просто никому из них не было дано так ярко чувствовать и выражать то состояние, которое по аналогии с религиозным можно было бы назвать революционным духовным опытом. Ленин был предан социалистической революции тоже абсолютно и бескомпромиссно, но иначе. У него нет признаков психологии пророка, он скорее честный и безжалостный служащий и прислужник идеи коммунизма. Ужасные слова, сказанные о Ленине Петром Струве, который хорошо его знал, – «мыслящая гильотина», – по-видимому, не лишены жестокой правды. Но все это ничего не говорит о природе конфликта между Лениным и Троцким.

Л. Д. Троцкий, В. И. Ленин, Л. Б. Каменев. Май, 1920 Касательно идейно-политической стороны расхождений, то здесь более поздние большевистские обвинения скорее искажают реальность. Политическая (тактическая) платформа большевизма в 1905 г. основывается на тех же, в сущности, идеях непрерывности развития революции от «буржуазно-демократического» этапа к «социалистическому», что и платформа Парвуса – Троцкого, разве что с разницей в деталях, – только Троцкий сформулировал их на несколько месяцев раньше Ленина, еще в январе 1905 г. О рабочих советах как органе «диктатуры пролетариата» Ленин ясно говорит только в 1917 г., хотя обратил на них внимание уже в 1905-м, но именно Троцкий высоко оценил их и был фактическим руководителем Петербургского рабочего совета в годы Первой русской революции. Легенды о «недооценке» Троцким «роли крестьянства» опровергались обоими, Лениным и Троцким, в годы Гражданской войны, когда они опубликовали заявление об их полном единодушии в этом вопросе. Что касается особенной агрессивности Троцкого в курсе на «мировую революцию», то стоит отметить, что в 1920 г. Троцкий был решительным противником прорыва в революционную Европу через Польшу, а Ленин поддержал замыслы коммунистических интервенционистов. Троцкий – революционер не только по профессии, но и по психологии, потому что он чувствовал революцию мистически и пророчески, всем естеством. Троцкий выехал из России за границу осенью 1902 г., в разгар подготовки II съезда партии. Ему было тогда только 23 года – возраст, когда студенты заканчивают университеты. Троцкий стал очень близок к старшим вождям партии – Мартову, Засулич, Аксельроду, а с Плехановым сразу вступил в тяжелый конфликт; с Лениным же у него сложились поначалу прекрасные взаимоотношения. Ленин даже настойчиво требовал включения Троцкого в редколлегию газеты «Искра», чтобы изменить в свою пользу соотношение сил; как свидетельствовал позже бывший меньшевик Мартынов-Пикер, Ленин планировал создание в редколлегии руководящей «тройки» в составе Ленина, Плеханова и Троцкого. [261] А на II съезде партии в 1903 г. Троцкий неожиданно поддержал «меньшевиков» против Ленина. Троцкий, как революционер, должен был быть – и был – жестоким и безразличным к судьбе маленьких людей, которые попадали под колеса революции. Однако прежде, чем прийти к революционному макиавеллизму, Троцкий пережил протест против ленинской политической морали. Тогда, после II съезда, Троцкий соглашался с Мартыновым, что Ленин хочет ускорить объективный ход событий с помощью гильотины, как это делало якобинство. Он писал о большевиках и меньшевиках: «Якобинец или социал-демократ?», на что Ленин отвечал: «Якобинец-социал-демократ». Троцкий самоопределился жирондистом, Ленин провозгласил себя якобинцем. Глубинные мотивы своего отступления от Ленина в те судьбоносные годы Троцкий изложил в своей политической автобиографии. «Революционный централизм является жестким, властным и требовательным принципом. В отношении к отдельным людям и целым группам вчерашних единомышленников он приобретает нередко форму безжалостности. Недаром в словаре Ленина такие частые слова: непримиримый и безжалостный. Только высшая революционная целенаправленность, свободная от всего низко личного, может оправдать такого рода особую беспощадность. В 1903 г. шла речь лишь о том, чтобы оставить Аксельрода и Засулич вне редакции «Искры». Мое отношение к ним обоим было проникнуто не только уважением, но и личной нежностью. Ленин также высоко ценил их за их прошлое. Но он пришел к выводу, что они все больше становятся препятствием на пути к будущему… Его поведение мне казалась недопустимым, ужасным, возмутительным. А между тем оно было политически правильным и, значит, организационно необходимым». [262]

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно