|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Полеты богов и людей | Автор книги - Юрий Никитин

Cтраница 35

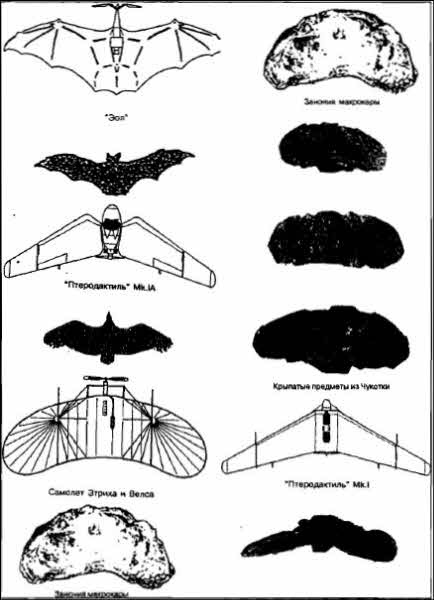

Рис. 6. Шумерский летательный аппарат Уже было разобрано, что летательные аппараты типа «Божественная Птица — Вихрь» — это вимана-янтра с двумя двигателями. Один из них являет собой «несущий вихрь», а второй служит целям осуществления вертикального взлета и посадки. Он состоит из четырех крестообразно расположенных под некоторым углом к вертикальной оси аппарата реактивных сопел под фюзеляжем. Летательные повозки с одним котлом проще по устройству. Они, видимо, предназначались для полетов на короткие расстояния и, вероятнее всего, служили целям войны. На них нет ступы-тора для создания «несущего вихря». Подобный аппарат описан в «Агни-йоге». «Обычно машины вмещали не более двух человек, но некоторые могли вмещать до шести-восьми человек. Для сооружения воздушных судов пользовались особой смесью из трех металлов. Воздушные суда сверкали в темноте, как если бы были покрыты блестящей штукатуркой. Они имели вид корабля с закрытой палубой. Двигательной силой был род эфира. В центре судна помещался ящик, служивший генератором этой силы. Оттуда она передавалась посредством двух труб к концам судна От этих труб вниз отходило восемь дополнительных. При подъеме судна открывали клапаны последних. Ток, проходя по этим трубам, ударялся в землю с такой силой, что судно поднималось вверх, причем дальнейшей точкой опоры служила сама плотность воздуха Большая часть воздуха направлялась по главной трубе, конец которой был обращен книзу в конце судна, образуя при этом угол 45 градусов. Труба служила для взлета и одновременно с этим производила движение судна». Попытаемся воспроизвести внешний вид этого устройства. Что же мы имеем в активе? В фюзеляже находился котел (генератор) для разогрева ртути. В каждое крыло от котла было проложено по трубе (паропроводу). В сторону земли от концов паропровода веером расходилось по четыре сопла. Как и на шумерском аппарате «Птица-Вихрь», они предназначались для целей взлета и посадки. От котла в хвостовую часть фюзеляжа пары направлялись в еще одно сопло. С его помощью после взлета и зависания над поверхностью земли осуществлялось движение в горизонтальной плоскости. Это сопло, видимо, было постоянно закреплено в горизонтальной плоскости, либо ему придавали нужное положение уже после взлета, либо оно было постоянно закреплено под углом к вертикальной оси, для обеспечения равновесия аппарата при взлете. Сопла, предназначенные для целей «взлета-посадки» и горизонтального движения, имели сложную конструкцию. Для увеличения тяги, как мы помним, использовался эффект эжекции струями ртутных паров дополнительного количества окружающего воздуха При создании узлов типа «котел — трубопровод — сопла» пришлось когда-то решать и научные задачи. Ртуть, как известно, при повышении температуры растворяет почти все металлы таблицы Менделеева, кроме железа и никеля. Ей также хорошо противостоят кремний и марганец. Видимо, корпуса нагревательных котлов, паропроводов и сопел в силу подобных ограничений должны были на «янтрах» изготавливаться из железа или его сплавов с разрешенными выше легирующими добавками. Ртуть после выхода из котла в виде паров под высоким давлением попадала в извилистые многоходовые каналы паропровода Для предотвращения ядовитых утечек требовалось создать стыковочные узлы с надежным уплотнением. На древних рисунках уплотняющий элемент этого узла изображен в виде массивного уплотнения конусного типа. Если предположить, что какая-то часть конструктивных элементов могла быть изготовлена из камня (на кремниевой основе), то применение конуса как естественного способа уплотнения стыковочных узлов оправдано и допустимо. Конусные уплотнения, например, в кранах пробочного типа и сегодня используются в системах масло- и топливопроводов, в системах отопления, сантехнике и др. Для достижения целей увеличения скорости и продолжительности полета необходимо было иметь под рукой экономичные двигатели с достаточно большой силой тяги. В распоряжении древних инженеров были лишь котлы со ртутью. Способ наращивания тяги путем повышения давления «пара» в котлах за счет температуры перегрева ограничивался прочностью материала, из которого изготавливались котлы. При температуре порядка 500 °C железо в темноте начинает светиться темно-лиловым цветом Далее начинает увеличиваться его пластичность, и металл становится ковким. Оптимальным способом решения вопроса увеличения тяги ртутного реактивного двигателя было применение «эжекторных камер» или каскада эжектирующих насадок. Законы природы, которые человек постигал опытным путем или используя наблюдения и начала науки, одинаковы и для нашего времени, и для древнего человека. И мы, и они наблюдали за полетами птиц, летяг-животных и поразительными приспособленческими возможностями некоторых растений в рассеивании семян, созревших за лето. Опираясь на свои технические достижения, человек научился создавать самолеты, способные пересекать моря и океаны. В разных частях света, разделенных морями и океанами, археологи обнаруживают древние постройки и пирамиды, сходные между собой по кладке, внешнему виду и т. д. и т. п. И сегодня конструкции высотных зданий и крупных сооружений в разных концах света решаются на сходных принципах. Не последнюю роль в утверждении подобной строительной унификации сыграли транспортные средства. Что касается летательных аппаратов тяжелее воздуха, то первые решения в этом направлении были, видимо, подсмотрены у природы. С появлением первых самолетов на их доработку устремились изобретатели. «Желание сократить число «лишних» элементов, не участвующих в создании подъемной силы крыла, привело к появлению самолетов без хвостового оперения и даже без фюзеляжа». Как считает Д. А. Соболев, это были самолеты типа «бесхвостка» и «летающее крыло». Фауна предоставила изобретателям животных, способных к планированию; в кладовых флоры тоже нашлись не менее подходящие для полетов формы. Важным образцом для копирования, помимо птиц и летучих мышей, стало тропическое растение «занония макрокарп» из семейства тыквенных. Леонардо да Винчи полагал и наставлял: «Анатомируй летучую мышь и этого держись, и на основании этого построй летательный прибор». В соответствии с обликом летучей мыши в 1890 году французский инженер Клеман Адер построил самолет «бесхвостку» (рис. 7) с гибким крылом «Эол». Под его крылом находился обтянутый материей отсек, где размещалась паровая машина мощностью 20 л. с. весом 60 кг. Следуя прекрасным полетным качествам-тыквенною семени, школьный учитель из Гамбурга Фредерик Альборн построил и испытал в 1906 году сначала планер, а затем самолет с 24-сильным двигателем. А в 1909 году французы Этрих и Вейс разработали принципы летательного аппарата, которые в общих чертах совпали с конструкцией крыла типа «занония». В 1910 году английский изобретатель Джон Уильям Данн построил биплан «бесхвостку» со стреловидностью крыла 30°. Его работы продолжил Джеффри Хилл. В 1925 году он испытал моноплан со стреловидным крылом, коротким фюзеляжем и двигателем мощностью 33 л. с. Из-за необычайного вида крыла, похожего на крылья летающего ящера, самолет окрестили «Птеродактиль Мк 1». На нем была достигнута скорость 113 км/час. В1931 году Хилл испытал «Птеродактиль Мк IV». Двигатель имел мощность 120 л. с., скорость 180 км/час, потолок 5000 м/20/.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно