|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Полеты богов и людей | Автор книги - Юрий Никитин

Cтраница 38

«В лицевых костях имеются полости, которые называются придаточными пазухами носа: лобные пазухи и гайморовы пазухи. Лобные пазухи соединяются с полостью носа лобно-носовым каналом. Он изогнут, длинен и имеет малый диаметр. Давление внутри лобных пазух по этой причине не может быстро выравниваться. При резком снижении там также возникают болевые ощущения, а при отеке слизистой носоглотки неприятные ощущение возможны и при взлете. Здесь помогает обратный маневр Вальсольве — метод Мюллера: втягивание в себя воздуха при закрытых рте и носе»/28/. Таким образом, носовой зажим являлся неотъемлемым атрибутом летного снаряжения древних пилотов. Судя по рисункам миштекского кодекса Нуттал, созданного около 1400 года н. э., пилоты аэрофуги, даже будучи уже на Земле, снимать носовые зажимы не спешили. Видимо, обладание этим простым приспособлением было предметом особой гордости и престижа. Носовой зажим не был похож на коня, как отдаленный символ двигателя летательного аппарата, ни на птицу — символ крыльев и самого полета. Это не авиационный символ и не эмблема авиации как таковой. Это простая, но вместе с тем весьма необходимая рабочая принадлежность летчика в полете. Если когда-то давно индейцу, к примеру, шел навстречу человек с возбуждающим своей необычностью воображение фигурным зажимом на носу, то ему было сразу понятно, как себя с ним вести. Он знал, что данное лицо с подвеской на носу принадлежит к привилегированному обществу. Это — пилот, герой и полубог. Вспомним, на кого могли равняться древние авиаторы: первыми пилотами на Земле были сыны Неба. Художественный симбиоз человека и змеи, воспроизведенный с техническим акцентом на гранитной стеле в парке Ла-Вента в Америке, — не единственный в своем роде. На страницах Гамбургского кодекса ацтеков есть аналогичный сюжет (рис. 17). В красивом овале-медальоне из двух рептилий стоя на коленях разместилась женщина. Она сосредоточенно сцеживает в амфору грудь. За ее правым плечом — перекрестье реактивных сопел, прикрепленных к тору. Вслед за писателем и исследователем Г. Хэнкоком о феномене симбиоза человека и змеи хочется слово в слово еще раз повторить его резюме о стеле, где изображен «Человек в змее»:»… здесь нечто большее, чем религиозная символика В нем нечто от жесткой структуры, как будто это конструктивный элемент машинного оборудования».

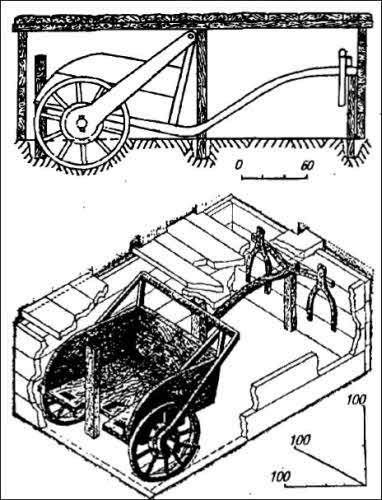

Рис. 17. Женская фигура в овале из двух рептилий. а — богиня сцеживает ртуть; в — высотный скафандр и его создательница; с — кабина пилота и ее создательница Мы уже разбирались с тем, что олицетворял симбиоз богини с драконами, выполненный в виде красивого медальона. Богиня сцеживала ртуть для заправки котлов аэрофуги. Ртуть — рабочее тело, необходимое для создания «несущего вихря». «Человек в змее» — это еще одно символическое изображение подобного летательного аппарата вертикального взлета и посадки с двигателем типа «несущий вихрь». Легким прищуром глаз пилот аэрофуги оценивает очередного посетителя парка Ла-Вента. Он каждому со стелы протягивает ведерко с ртутью: «Возьми это и взлети, как я». Возможно, стела когда-то давно стояла перед зданием «клуба пилотов». Отшумели века, а древний знак и по сей день продолжает выполнять свое предназначение: символизировать непреходящее могущество человеческой мысли. В конструкции аэрофуги, как и прежде, остаются неизвестными размеры ступы-тора, где создавался «несущий вихрь». Тор — организующее центральное звено. Он определял габаритные размеры аппарата в целом, ибо к нему крепились элементы фюзеляжа, крыльевой этажерки и опоры. Благодаря работам К. К. Быструшкина появилась возможность решить вопрос о размерах ступы-тора в первом приближении хотя бы с «культово-магических» позиций. В исторической науке бытует-теория «культово-магического происхождения колеса: колесо изобрели не для того, чтобы ездить, а для других целей»/29/. Изображение колеса было известно раньше, чем само колесо обзавелось спицами. В качестве примера может служить Америка, где до открытия ее Колумбом колес для поездок и перемещения грузов на большие расстояния не было, хотя факт их существования был известен. На сегодняшний день на юге Челябинской области найдено, видимо, самое древнее колесо со спицами. Это произошло где-то в начале 70-х годов XX столетия. В Брединском районе Челябинской области археологами Уральского университета г. Свердловска был открыт Синташтинский комплекс, а следом городище Аркаим. Содержание синташтинских могил позволило реконструировать пять из девяти найденных там колесниц. Их возраст—2800 год до нэ. Это самые древние колеса со спицами. Правое колесо колесницы (рис 18) находилось в особом положении: при нем изображена специальная стойка, какой нет у левого колеса, и к нему прилажено дышло. Такая колесница. весьма удобна при движении по кругу в правую сторону (по солнцу). Древняя индийская традиция помнит летающие колесницы богов. Они имели специальное название, которое звучит как вимана. В основе этого термина корень вим — «измерять». Комментаторы пока еще не могут объяснить, что измеряли летающие колесницы богов. Известные описания виман подобных возможностей не содержат. Синташтинские колесницы, видимо, и лежали в основе этих возможностей. Синташтинская вимана еще сохраняет признаки измерительного инструмента Колеса для целей измерения могли быть сменными и разного радиуса. Только такие колесницы могли дать название «холм строителей колесниц». У его подножия, в могильнике, покоились мастера вместе с инструментом (измерительными колесницами).

Рис. 18. Реконструкция синташтинской колесницы. Общий вид и положение в могильной яме (в погребальной камере) Археологи сделали обоснованное предположение, что колесницы Синташты имитировали измерительный инструмент. Если вбить в обод два шипа (металлических шин на легких ободах колес нет, шипы в могильнике есть) с диаметрально противоположных сторон (диаметр колеса 88 см), а затем мысленно поставить правое колесо на вал городища (рис. 18) и прокатить по его окружности, то колесо сделает ровно 180 оборотов. То есть мы получим точную разметку окружности вала на 360 частей — градусов. Повозки посредством колеса дают точный способ измерения окружности на местности. Проведенные К. К. Быструшкиным археоастрономические исследования на руинах Аркаима позволили ему сформулировать концепцию «космологической архитектуры: плоское отображение небесной полусферы в эклиптической системе координат». Древние архитекторы Аркаима изобразили: эклиптику, лунные пути, процессию Полюса Мира, траекторию центра лунной орбиты (прецессию ее центра) и т. д. В композиции Аркаима есть то, что позволяет сопоставить ее с рельефом (рис. 19) на саркофаге египетского жреца из Саккары (около 350 г. до н. э.). Саркофаг находится в Нью-Йорке в музее Метрополитен. Центральная часть рельефа изображает внутренний круг Аркаима, или Круг Земной. Здесь есть центральная площадь и переходная внутренняя зона. Рисунок сориентирован так, что в верхний части — запад, в нижней — восток. В Древнем Китае есть философская формула: «Есть три главных вещи во Вселенной: Небо, Земля и Человек». «Объекты космологической архитектуры во все времена и в разных местах Земли устраивались на одной основе с использованием единой метрологии и одинаковых принципов построения»/30/. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно