|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Загадочная Московия. Россия глазами иностранцев | Автор книги - Зоя Ножникова

Cтраница 22

К этой странице Невилля секретарь Барона сделал приписку: «Нижайше прошу простить меня, господин Барон, но это клевета». Барон и сам знал, что это клевета, ему случалось видеть роскошные дворцовые экипажи, и он не понимал, зачем московскому царю ждать иноземного подарка, когда он сам одаривает послов многими роскошными дарами, в том числе и экипажами. Но интересно, что Невилль пишет далее: «Сани у русских великолепны. Открытые сани украшены позолоченным деревом, обиты внутри гладким бархатом и оторочены галуном. Они впрягают в них шесть лошадей, упряжь которых украшена тем же бархатом, что и сани. Крытые же сани сделаны в виде кареты, со стеклами, отделаны снаружи красным сукном, а изнутри соболиными мехами. Там они лежат во время путешествий, которые они проделывают зимой, благодаря этому удобству, даже и ночью. Я купил несколько саней, потому что они неправдоподобно дешевы». * * * Однако как ни удобны сани, русские морозы приносили всем много неприятностей. Будущих путешественников продолжал пугать Герберштейн, суждениям которого доверяли и владыки Священной Римской империи, и читатели: «Холод в Московии бывает настолько силен, что, как у нас в летнюю пору от чрезвычайного зноя, так там от страшного мороза земля расседается и трескается. Даже вода, пролитая на воздухе, или выплюнутая изо рта слюна замерзают прежде, чем достигают земли. Мы сами, приехав туда в 1526 году, видели, как от зимней стужи прошлого года совершенно погибли ветки плодовых деревьев. В тот год стужа была так велика, что очень многих гонцов лошади привозили на почтовую станцию уже замерзшими до смерти в возках. Случалось, что иные, которые вели в Москву из ближайших деревень скот, от сильного мороза погибали вместе со скотом. Кроме того, тогда находили мертвыми на дорогах многих бродяг, которые в тех краях водят обычно медведей, обученных плясать. Мало того, и сами медведи, гонимые голодом, бегали по соседним деревням и врывались в дома». * * * О медведях любили рассказывать легенды местные жители. Олеарий передавал одну из них: «В одной деревне крестьянин поставил перед шинком открытую бочку с сельдями для продажи, а сам вошел в шинок. В это время из лесу пришел большой сильный медведь, присоседился к бочке и поел из нее, сколько ему нужно было. После этого он направился во двор к лошадям, а когда крестьяне прибежали спасать их, то он одновременно с лошадьми поранил и некоторых из крестьян, заставив их отступить. После этого он вошел в дом, нашел там чан, полный свежесваренного пива, и напился его до отвалу. Хозяйка дома, спрятавшаяся с двумя детьми на печку, в страшной боязни молча наблюдала за недобрым гостем. Напившись, медведь направился в лес. Когда крестьяне заметили, что он начал шататься, они последовали за ним. На дороге он свалился, подобно пьяному человеку, и заснул; тут они на него набросились и убили его». Признаться, мало кому из иностранцев нравилось ездить по русской земле. Джованни Паоло Компани, иезуит, прибывший в 1581 году к Ивану IV в составе посольства Поссевино, писал: «Вообще это неприветливая страна, во многих местах она не имеет жителей, и земля там не обработана. К тому же вокруг простираются огромные пустыни и леса, не тронутые временем, с вздымающимися ввысь деревьями. Для путешествующих она особенно неприветлива. На таком огромном пространстве земель иногда нельзя найти ничего похожего на постоялый двор: где застала ночь, там и приходится ночевать, на голом неподготовленном месте. У кого какая пища есть, тот и возит ее с собой. Города встречаются редко, и жителей в них немного».

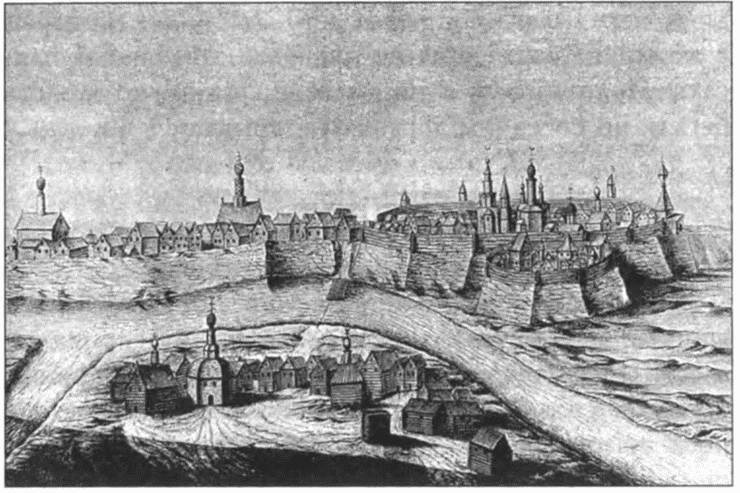

Деревянный монастырь в Торжке, из Витсена Правда, некоторым везло, и у них создавалось иное, более благоприятное впечатление о поездке по русской земле. Грек Георгий Перкамот, который однажды выступал в роли посла от великого князя московского Ивана III к герцогу миланскому, в 1486 году сообщал: «Деревни в Московии расположены так близко, что жители ходят друг к другу за огнем». * * * Описывая дорогу домой на промежутке между Смоленском и Вильной, в конце декабря 1526 — начале января 1527 года, Герберштейн вспоминал: «Когда мы двинулись сюда 1 января, то сделался жестокий мороз, и порывистый восточный ветер вихрем крутил и разбрасывал снег, так что от столь сильного и лютого холода, замерзнув, отмирали и отваливались шулята у лошадей и иногда сосцы у собак. Я сам чуть было не лишился носа, да пристав вовремя предупредил меня. Как только мы прибыли в гостиницу, я обнаружил вместо бороды большой ком льда. Пристав спросил, как у меня с носом; я пощупал его, но никакой боли не почувствовал. Пристав настойчиво остерегал меня. Когда же я подошел к огню, чтобы растопить лед на бороде, и тепло пробрало меня, тогда только я почувствовал, что нос болит. Я спросил у пристава: — Что теперь делать? Он велел хорошенько растереть снегом кончик носа. Я занимался этим, пока не устал; после этого у меня образовалась на носу корка толщиной с тыльную сторону ножа, под которой он со временем зажил. Мои люди взяли в Москве молодого петушка, выросшего во взрослого петуха с толстым гребнем; он сидел у нас, по немецкому обычаю, на санях. Он чуть не умер от холода. В гостинице он повесил голову, но слуга сразу же отрезал ему гребень, этим не только спас петуха, но и добился того, что тот, вытянув шею, на удивление нам немедленно принялся петь. Я рассмотрел гребешок: он был весь набит льдом. Мартин Гилиг, портье его королевского величества, испанец, раздобыл в Москве суку, которая только что ощенилась, поэтому ее задние соски были еще полны. Они почернели прямо как черное сукно и отвалились. У Матиаса Целлера два пальца на руке застыли так, что он до самого Кракова не мог согнуть их и пользоваться ими. Он забрался в один крестьянский домик, и его вынесли оттуда насильно, посадили в сани и так увезли. Франц Фицин, сын моей сестры, был уже белый и замерз бы, если бы Мартин Гилиг не взял его с лошади к себе в сани и не укутал в свой волчий мех. У одной из лошадей в упряжке графа от мороза отвалилось несколько кусков от мошонки, как будто отрезали. Нам пришлось подождать здесь один день, так как кое-кто заблудился, и в гостиницу мы явились очень уставшие». А в середине февраля 1526 года, продолжал Герберштейн, «выехали мы из лесу на равнину перед Брестом, и был в тот день такой жестокий ветер и снегопад, что за метелью не было видно лошадей. Я стал обдумывать способы, как мне укрыться от ветра и стужи, так как понял, что придется заночевать в поле. Поставили сани против ветра, и как только к ним наметало снегу, выкатывали их выше, под образовавшейся таким образом стеной я разместился с кучером и лошадью. Бог миловал, и мы все же добрались до Бреста». Среди прочего, Герберштейн описал совсем диковинный способ передвижения, принятый у русских зимой, которым ему, к счастью, не пришлось пользоваться:

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно