|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Феномен куклы в традиционной и современной культуре. Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма | Автор книги - Игорь Морозов

Cтраница 76

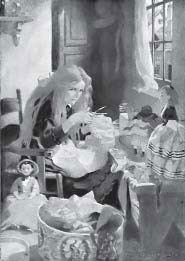

Илл. 100 В современных играх используются покупные куклы, поэтому основой для игровых импровизаций становятся кукольные наряды – см. илл. 100, ДУ. Смит. Дети Диккенса: Дженни Рен, кукольная швея (1911); илл. 102, Д. У. Смит. Девочка в окружении кукол (1910). «В начале 1990-х годов появились куклы, которые все называли Барби. Они были почти у всех девочек и не по одной. Девочки сами шили на них одежду или им помогали мамы. Шили из остатков, лоскутков ткани или старой одежды. Эти куклы с целыми пакетами одежды девочки приносили в школу (в том числе и я) и играли на переменах, часто переодевая одежду на них и демонстрируя её, хвастаясь, у кого какая сшита. На уроке могли играть в Барби и под партой, пока не видит учитель» [Борисов 2008, т. 1, с. 40]. Игры с куклами отражают наиболее важные для девочек темы, в первую очередь воспитание детей. Поэтому среди кукол разных народов столь часто встречаются «младенец» и «женщина с ребенком», а в качестве игрового инвентаря – игрушечная колыбель [Иванов 1979, с. 43, рис. 43, 2, телеуты; 63, рис. 70, алтайцы]. Эвенкийские девочки делали из свертка материи кукол, которые изображали детей, при этом «взрослыми» были сами дети. С этими куколками играли «в кочевку» или «в гости». Иногда на куклу надевали рубашку или верхнюю одежду, а для маленьких куколок изготавливали игрушечные колыбельки, подушки, одеяла [Иванов 1970, с. 147].

Илл. 101 В детских играх чаще всего применялись женские антропоморфные фигурки. Г. Л. Дайн справедливо указывает на отсутствие или незначительную роль кукол-«мужчин», изготовленных по тем же технологиям, что и куклы-«женщины». Они, по ее мнению, появились уже в конце XIX века. Об этом свидетельствуют и приводимые Г. Л. Дайн цитаты: «Кукол у нас много было. И деток делали, а мужичков не помню»; «Пареньков не делали, не принято у нас было, может не умели, только вертели девок либо баб» [Дайн 1981, с. 37, г. Данилов Ярославской обл.]. Вместо мужчин («парняшков», «куклёнков» – ср. «Сшей-ко, мамка, куколку, / Я сошью куклёнка» [СРНГ 1980, вып. 16, с. 36–37, Перм.]) применялись палочки, прутики, щепки, кукурузные початки, дощечки, иногда тряпичные куклы малого размера [Живая старина. 1995. № 2. С. 23, 25, илл.]. Преобладание кукол-«женщин» наблюдается и в других традициях [Ботякова 1995, с. 160–161], что вполне объяснимо, поскольку с ними играли преимущественно девочки. Достаточно распространены также куклы, изображающие членов семьи [Иванов 1979, с. 9, 23, 43, 63].

Илл. 102 Тем не менее нельзя категорически утверждать, что куколки-«мужчины» не были известны – см. илл. 101 [Дайн 2007, с. 82; см. также цв. вкл. 5]. «Кукол делали из тряпок. Всякие делали. И возьмёшь изо льна-то и как „старицька“ сделаешь, и бородку сделаешь, и волосы там у девчонок сделаешь – какие придумаешь. Там маленькиё в куколки-ти играли, мы этим занималися. Ранше и „дедки“, дак и, ак волна [=шерсть], вот росчёшошь и сделаешь вот эдак: и бородку сделаешь, и волоски сделаешь, на ниточкю наденёшь и волоски кукле сделаешь…» [ЛА МИА, д. Карпово Павинского р-на Костромской обл.]. Ср. также констатации типа: «Были, были. Да, были и мужики» [ЛА МИА, г. Болхов Орловской обл.]. Аналогичные фигурки изготавливались при шуточных развлечениях на молодежных посиделках (см. «Кукла в системе социовозрастных коммуникаций»). Куклы-«мужчины» у узбеков «в большинстве случаев бывают лишены головы и, соответственно, черт лица. Непропорционально длинная шея таких кукол обмотана разноцветными нитками в виде чередующихся полос. „Шею“ увенчивает головной убор – чалма… Длина тела кукол несколько ниже среднего, около 10–15 см» [Ботякова 1995, с. 166]. То есть при изготовлении куколок-«мужчин» используются «фаллообразные» конструкции. Возможно, в прошлом сфера применения кукол-«мужчин» действительно была ограничена: например, куколки «жениха» и «невесты» со свадебного деревца использовались только при игре «в свадьбу» (см. цв. вкл. 4). «Сошьёшь куклы и „жениха“ сошьёшь – всё. Мужик в штанах, рубашка под пояс. Это дома играли…» [ЛА СИС, с. Кирзять Сурского р-на Ульяновской обл.; ср.: Булатова 1988, с. 112, лакцы]. При этом казахская кукла-«жених» «представляет собой древесный прут с развилкой внизу, изображающей ноги» [Ботякова 1995, с. 162]. Впрочем, здесь же описаны и куклы-«женщины» аналогичной конструкции. В некоторых случаях мужские фигурки были нарочито большими по размеру. Так, в некоторых деревнях Козельского р-на Калужской обл. куклу-«мальчика» делали из тряпок или из глины. «Этих больших делали, „ребят“-та, а „девачек“ поменьше. Ага. И лицо совсем другое делали. [У „девочки“] покрасивей и кругленькея и там ещё какоя, а „парень“-то уже совсем другое: и длинные, и – ну, мужские просто… Они без усов, но лицо длиннее…» [ЛА МИА, д. Касьяново Козельского р-на Калужской обл.]. «Из глины ‹…› делали мы куколки. Поменьше – вот, бывалоча, изделаешь куколку – это „мать“, а это „отец“ – побольше. А это „дети“. Это всё так и делали… Ну, когда вот станем играть, и куколки эти гаджаются…» [ЛА МИА, д. Дешовки Козельского р-на Калужской обл.]. Размер куклы в данном случае определяется, по-видимому, теми же причинами, что и размеры фигурок на детских рисунках: значимостью данного персонажа в игре [Осорина 1999, с. 119]. Кукла в контексте детских игровых практик

Традиционные игры с куклами были обычно достаточно простыми: «в гости», «в семью», «в дочки-матери». «Куколку из тряпицы, так просто замотают и играли – ходили в гости друг к другу» [ЛА МИА, д. Малыгинская Тарногского р-на Вологодской обл.]. «А, „в гости“ положить? Это было. Одну поставишь, потом другую рядом. Это вот перекладываешь там их с одного места на другое. Это уже называется: „Пошли в гости!“ Вот…» [ЛА МИА, д. Горицы Трубчевского р-на Брянской обл.]. Как свидетельствует очевидец конца XIX столетия, «самою любимою игрою девочек являются куклы, сделанные из тряпок, из старых ситцевых лоскутиков. Одна кукла должна изображать „мамку“, другая „няньку“, старшую сестру, если она есть, или тетку. Мамки и няньки одной семьи ездят и ходят в гости к таким же другой. Куклы-„хозяйки“ стряпают: пекут из песку блины, пироги, вода с сором в какой-нибудь жестянке представляет похлебку – и потчуют гостей, а те кушают, благодарят и в свою очередь приглашают хозяев-„кукол“ к себе в гости. В этих играх девочки воспроизводят жизнь женщин своих семей. Слова и жесты каждая играющая заимствует от взрослых. Мальчики в куклы не играют» [Антипов 1898, л. 10об., 11]. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно