|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Повседневная жизнь Стамбула в эпоху Сулеймана Великолепного | Автор книги - Робер Мантран

Cтраница 32

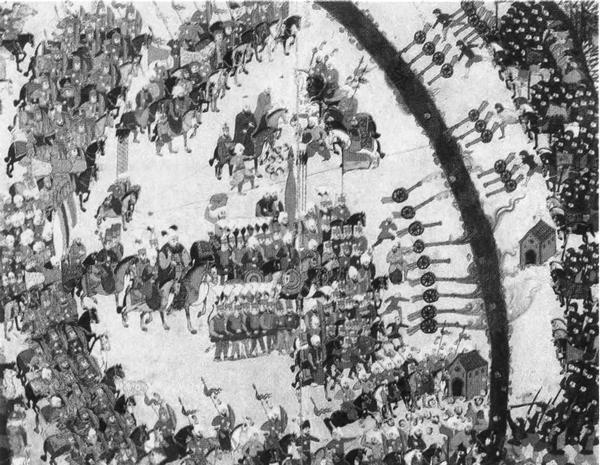

Битва. Турецкий рисунок XVI в.

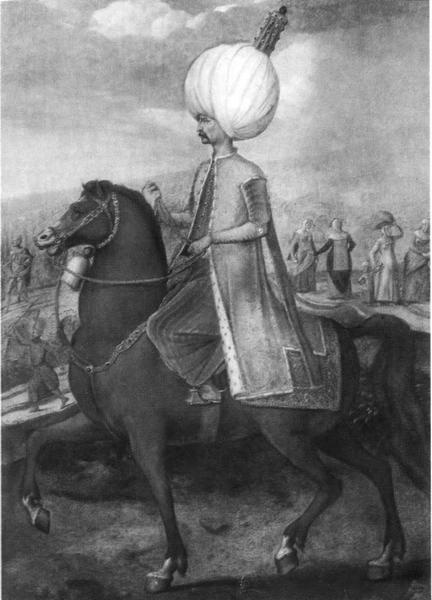

Султан Сулейман Кануни (Великолепный) на коне. Г. Эворт. 1549.

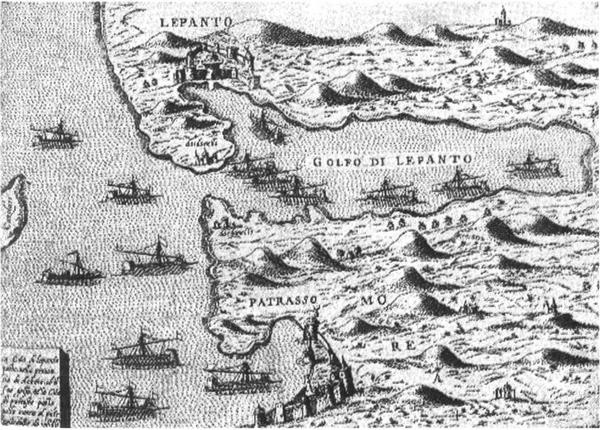

Битва при Лепанто, в которой соединенный флот во главе с венецианцами остановил морскую турецкую экспансию. 1572.

Итальянский парусник. Гравюра конца XV в.

Хайреддин-паша, по прозвищу Барбаросса, известный морским пиратством. 1580.

План битвы при Лепанто. Итальянская гравюра. 1572.

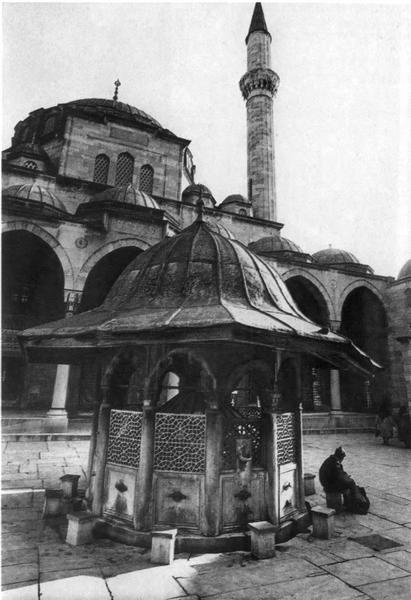

Ислам не воинствующий. Повседневная жизнь стамбульской мечети. Фотография первой половины XX в. Среди жителей Стамбула, состоящих на «официальной» службе, выделяется совершенно особая категория людей, область обязанностей которых — религия. Категорию эту следует, конечно, отличать от всех прочих служб, прежде всего потому, что ответственные за выполнение религиозных публичных обязанностей никак не могут рассматриваться как «служащие» в современном значении слова или как должностные лица в области администрации или политики. Ислам в плане чисто религиозном (а не в своем религиозно-правовом аспекте — это обстоятельство следует подчеркнуть) не предполагает существования духовенства, сравнимого, скажем, с католическим клиром. У него есть, разумеется, иерархия, но она состоит в основном из лиц, занимающихся именно религиозно-правовой деятельностью. Это — отправляющие правосудие шейх-уль-ислам и кади, с одной стороны, и улемы, авторитеты в области права, и мударрисы, преподаватели медресе, — с другой. И те и другие — скорее знатоки в области религии, нежели духовенство. К тому же они не дают никакого обета, в частности обета безбрачия и целомудрия. Надо отметить весьма распространенный феномен перехода должности кади от отца к сыну, наличие судейских династий. Корпорация кади — это своего рода самовоспроизводящаяся каста интеллектуалов. Мусульманская религия характеризуется тем, что она в высшей степени индивидуализирована. В том именно смысле, что не требует от верующего прибегать к помощи священников, поскольку формулировка молитв и отправление обрядов очень просты и легко поддаются усвоению. Вместе с тем она же имеет, правда в другом отношении, и ярко выраженный коллективный характер: ее обряды отправляются верующими совместно — как правило, в предназначенных для этой цели зданиях, которые собирают в своих стенах жителей квартала, городского района, города, деревни для совершения общей молитвы, особенно пятничной. Только в рамках выполнения обрядов, сопровождаемых коллективной молитвой, можно констатировать наличие персонала, который выполняет сопряженные с ней функции, но вовсе не специализированный на их выполнении (каждую из них вправе выполнять и любой из верующих). Это имам (в некотором смысле глава мусульманской общины в масштабе квартала и выше: он руководит коллективным молением и комментирует стихи Корана), хафиз (читающий Коран), хатыб (проповедник) и, наконец, муэдзин (он с вершины минарета в течение дня несколько раз призывает правоверных к молитве). Но следует уточнить: никто из этих персон не являет собой аналога священника в западном смысле этого слова. Все они, в том же смысле, миряне. Все они вправе заниматься в свободное от исполнения религиозных функций время какой-то иной профессией, и в самом деле они часто занимаются ею, даже если получают вспомоществование из благотворительного фонда общины. Стоит все же сделать исключение для служителей больших мечетей, которые должны посвятить себя исключительно отправлению культа, взамен получают соответствующее вознаграждение. Особенно это относится к проповедникам, от которых требуется ввиду взыскательной аудитории высокое ораторское искусство. Как ни считать, а та часть персонала соборных мечетей (джами) и местных (квартальных и т. д.) (месджид), что освобождена от забот о добывании хлеба насущного, составляет ничтожное меньшинство от общего числа служителей религиозного культа. Общее количество мечетей и молелен очень велико. По словам Эвлийи Челеби , в Стамбуле насчитывается 15 714 мечетей различной величины, и к ним следует присовокупить 557 текке (большие дервишеские обители) и 6 тысяч завие (маленькие обители), что в сумме составляет 22 тысячи культовых зданий — число, как кажется, баснословное. По поводу этих зданий путешественник Грело пишет: «Только в Константинополе они исчисляются в количестве 4969, а один дервиш мне однажды сказал, что их некогда было всего 14 тысяч как в самом городе, так и в его пригородах; но мне кажется, что он преувеличил подлинное число на 5–6 тысяч по меньшей мере…» Один документ, находящийся в фондах Парижской национальной библиотеки (уже приводимый выше), упоминает 485 больших мечетей, 4492 квартальные мечети (и молельни в домах), 157 текке и 385 завие — всего 5519 зданий исключительно религиозного назначения . Различие между 5500 и 22 тысячами велико, и нам представляется, что первое число к истине ближе. Но даже при минимальной числовой оценке культовых зданий в 5500 не остается никаких сомнений в том, что стремление стамбульских мусульман выполнять религиозные предписания проявлялось очень сильно. Это же тяготение к религиозной практике подтверждается тем огромным успехом, которым пользуются суфийские братства. Было бы ошибкой смешивать их с христианскими монашескими орденами; другой ошибкой было бы усматривать в них просто собрания людей, давших обет бедности и живущих на подаяния добрых людей — таковы, впрочем, факиры (буквально — бедные). Долго, особенно в Средневековье, дервиши жили обособленно в поисках спасения души посредством аскетической практики и мистического самоуглубления . Однако с XIII века начинают появляться дервишские братства (тарика), некоторые из которых в турецкой Анатолии достигают большой популярности. Эти братства состоят из двух категорий адептов: те, кто образует высшую категорию, принимают обеты после более или менее долгой инициации, живут в текке или завие (монастырях) и полностью выполняют все правила устава братства. Правила эти весьма своеобразны и различаются между собой, согласно принадлежности дервиша к тому или иному братству. Число этих «полных» монахов, как правило, в несколько раз меньше, чем «неполных», но именно они составляют ядро братства. Вторая категория формируется как раз из «внешних» братьев, которые живут в миру, не приносят обетов, но заявляют о своей принадлежности к братству. Они читают предписанные им молитвы, участвуют в некоторых радениях, проводимых в текке (завии) ордена. Во время радений (зикр) достигается высокая степень религиозной экзальтации, вызываемая или сопровождаемая состоянием гипноза, которое наступает под воздействием возбуждающих средств или/и упражнений (танцы, крики и т. д.). Все это приводит участников в экстаз или в припадок истерии (это уж как посмотреть). Со временем сокровенные правила орденского устава претерпели серьезные изменения — настолько серьезные, что эти внешние проявления жизни братства берут верх над ее религиозным и мистическим содержанием. В некоторых суфийских братствах употребление алкоголя и наркотиков становится если не правилом, то привычкой. Орден бекташей, к примеру, вызывает упреки в том, что его дервиши стремятся больше к плотским удовольствиям, нежели к мистическому совершенствованию.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно