|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Питерщики. Русский капитализм. Первая попытка | Автор книги - Лев Лурье

Cтраница 57

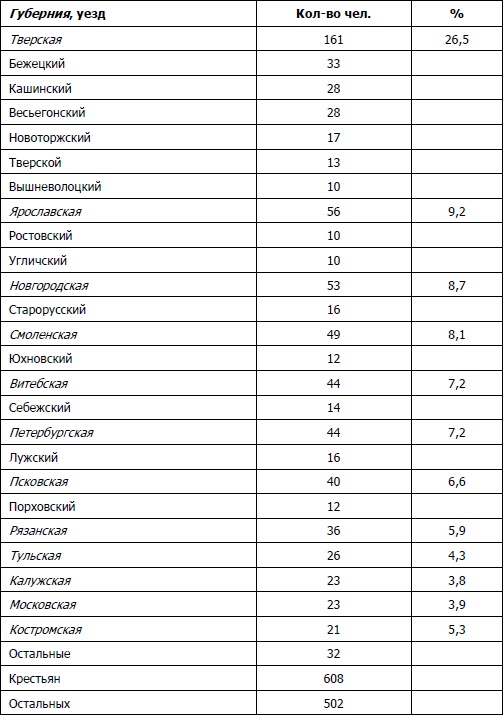

Эти данные подтверждаются и другими источниками. Обследование 11 295 петербургских текстильщиков в 1902 г. дало следующие результаты: в Тверской губернии родилось 26,0 %, в Псковской – 12,8 %, в Петербургской – 11,8 %, в Смоленской – 9,5 %, в Витебской – 8,7 %, в Новгородской – 5,8 %, в Рязанской – 4,9 %, в Московской – 3,8 %, в Калужской – 3,1 %, в Ярославской – 3,0 %, в Тульской – 2,3 %, в остальных – 8,3 % [263]. 70 % рабочих Трубочного завода в начале века были выходцами из Псковской и Смоленской губерний. Далее «нисходящим» порядком следовали уроженцы Рязанской, Тверской, Ярославской и Витебской губерний [264]. На Путиловском заводе из 9 тысяч рабочих в 1900 г. 2 тысячи составляли тверичи, 0,75 – псковичи, 0,7 – смоляне, 0,6 – новгородцы [265]. Нами были также проанализированы «черные списки», составлявшиеся петербургским «Обществом фабрикантов и заводчиков» [266]. Списки включали наиболее активных забастовщиков, членов профсоюзов и прочие нежелательные элементы (табл. 7.2). Они рассылались администрации и владельцам предприятий. Все вышесказанное приводит к выводу: наиболее связаны с промышленным производством были крестьяне Псковской, Смоленской, Витебской и Тверской губерний. Зона преимущественной миграции рабочих на фабрики и заводы Петербурга охватывала северо-запад Тверской губернии, северо-восток Смоленской, север Псковской и Витебской губерний. Между тем, как раз уроженцы этих губерний имели наименьшие традиции земляческой сплоченности. Смоляне, псковичи и витебцы, например, так и не основали в Петербурге своих благотворительных обществ. Тверичи, самые многочисленные из мигрантов, объединились позже ярославцев и костромичей. Смоленская, Псковская и Витебская губернии по сравнению с другими давали наименее грамотных и профессионально подготовленных мигрантов. Среди уроженцев этих губерний в Петербурге меньше всего старожилов и больше – недавних мигрантов. Ярославская, костромская, коломенская, кашинско-калязинская, архангельская, олонецкая земляческие общины имели давние и установившиеся связи со столицей, восходящие еще к временам крепостного права. Про губернии же, дававшие Петербургу в начале века по преимуществу промышленных рабочих, еще в 1877 г. писали так: «Несмотря на значительные цифры дефицита хлеба, население западных губерний не обнаруживает склонности к отходу». Отмечалась «малоспособность белорусов и псковичей к техническим занятиям и отсутствие в них предприимчивости». «Пскович, – писал исследователь, – в стороне на петербургской трудовой арене, где на его долю достаются самые нехитрые и грязные работы. В Петербурге пскович прежде всего тряпичник и собиратель бытового стекла, а витебляне преимущественно занимаются очищением нечистот» [267]. Таблица 7.2. Территориальное распределение рабочих, попавших в «черные списки»

Налицо первое важное отличие рабочих и ремесленников в отношении к земляческим общностям. Первые отходили из районов, где профессионально-территориальная специализация была значительно слабее. Потомственные и кадровые

Вопрос о соотношении потомственных пролетариев и недавних крестьян среди столичного пролетариата конца XIX – начала XX веков является спорным. В советской исторической науке (и даже прежде, в полемике между народниками и марксистами) он был идеологически маркирован. Иначе говоря, идеологический заказ со стороны руководящих инстанций был на потомственного и сознательного пролетария. Так, Л. М. Иванов писал, что в России к 1917 г. преобладали потомственные рабочие [268], С. Н. Семанов и Э. Э. Крузе считали, что в начале XX века большинство рабочих Петербурга были кадровыми, то есть порвавшими всякие связи с деревней [269]. Подтвердить или опровергнуть этот взгляд довольно трудно. Проблема, как уже говорилось выше, в том, что городские переписи после 1869 г. не дают распределения профессий ни по сословному происхождению, ни по месту рождения. Поэтому любые выводы в данном случае могут основываться только на косвенных источниках. Сторонники преобладания кадровых рабочих в столице ссылаются обычно на тот факт, что в Петербургской губернии (по данным промышленной переписи 1929 г.) среди рабочих, начавших работать на заводах до 1905 г., потомственными пролетариями были 43,1 %, выходцами из крестьян – 52,0 %, причем землей владело 17,6 %. Для тех же, кто начал свой трудовой путь в 1906–1913 гг., соответствующие цифры – 52,2 %, 42,0 %, 14,5 % [270]. Но здесь речь идет не обо всех дореволюционных рабочих, а лишь о тех из них, кто пережил эпоху революционных бурь и разрухи и остался в Петрограде – Ленинграде. Ясно, что среди них должны были преобладать люди, укорененные в городе. Это же обстоятельство подрывает доказательность данных, основанных на промышленной переписи 1918 г.: в 1897 г. землей владело 16,9 % рабочих Петербурга, в 1918 – 8,7 % [271]. После революции значительная часть питерских рабочих исчезла из города. Из 406 312 промышленных рабочих, числившихся в Петрограде на 1 января 1917 г., к 1 января 1919 г. осталось 134 345 (безработных было около 10 тыс. человек) [272]. Даже учитывая мобилизованных в Красную армию, такое падение численности невозможно объяснить, если не учитывать сохранившуюся для большинства из них возможность возвращения на родину – в деревню. В 1918 г. специально занимавшийся изучением демобилизации труда в Петрограде С. Г. Струмилин отмечал «огромное значение для страны расселившихся по ней 300 000 петроградских апостолов революции» [273].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно