|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Питерщики. Русский капитализм. Первая попытка | Автор книги - Лев Лурье

Cтраница 56

Материально землякам общество помогало мало, что объяснялось скудостью его средств: за первые четыре года существования взносов было собрано всего 310 рублей. При обществе существовал Отдел по приисканию занятий землякам, выдавались ссуды (в 1913 г. – 14 ссуд в размере от 2 до 5 рублей; члены общества пользовались преференциями при экскурсиях в Новгород и при лечении на Старорусских минеральных водах). С 1914 года собирались средства и оказывалась помощь раненым новгородцам, оказавшимся в петроградских госпиталях. Общество подумывало о том, чтобы его члены на долевых началах пользовались благотворительными учреждениями более благополучных родственных организаций – ЯБО, КБО, Угличского общества. Ежегодное общее собрание общества происходило 8 сентября (день открытия памятника тысячелетию России) в зале Российского ветеринарного общества на Бассейной, 65. Редактор «Архива ветеринарных наук» Г. И. Светлов состоял у новгородцев членом правления. Проводились ежегодные благотворительные балы общества, для чего снимался зал Благородного собрания. Глава 7

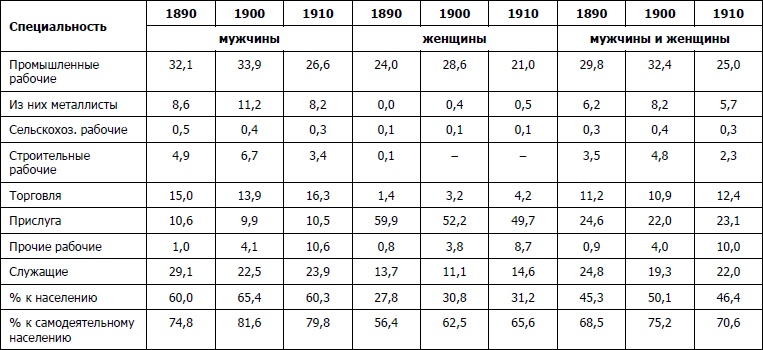

Фабрично-заводские рабочие – динамит революции В большевистской концепции истории Петербург – Петроград – колыбель русской и мировой пролетарской революции. А здешние промышленные рабочие – гвардия классовой борьбы трудящихся. И правда, все три русские революции начались в городе на Неве и их движущей силой стали рабочие от станка. Промышленные рабочие составляли не самую крупную по численности группу самодеятельного (трудового) населения Петербурга. Количество работников сферы услуг, торговли, строительства в столице превышало число классических пролетариев (табл. 7.1). Жили торговые служащие много хуже промышленных рабочих: заработок у них был ниже, рабочий день дольше; у подавляющего большинства не было возможности содержать в городе семью. Они были поголовно грамотны, имели сильные профсоюзы. Но, несомненно, решающую роль в революционных выступлениях с 1890-х гг. сыграли именно заводские рабочие. Почему? Подавляющее большинство торговых служащих и промышленных рабочих Петербурга были выходцами из деревни, горожанами в первом поколении. Успешное приспособление крестьян к жизни в городе зависело от степени их включенности в землячества – своеобразные неформальные гильдии, объединяющие выходцев из одной местности, специализирующихся на определенном промысле. Как мы видели, галичане, чухломичи, солигаличане, даниловцы специализировались в строительном промысле, пошехонцы – в портняжном, угличане, мышкинцы, любимцы – в торговле и трактирном промысле, коломенцы и зарайцы были целовальниками, новоторы – каменотесами. Таблица 7.1. Распределение самодеятельного населения Петербурга по типу занятости [261] (в процентах к численности населения)

Принадлежность к землячеству обеспечивала обучение профессии, давало кров, определяло трудоустройство, обеспечивало продвижение вверх по профессиональносоциальной лестнице. Наконец, землячество представляло собой некую промежуточную зону, где деревенские нормы поведения сочетались с принятыми в столице. Это уменьшало социально-психологический стресс, обусловленный переходом от сельского образа жизни к городскому [262]. В жизни фабрично-заводских рабочих землячества играли куда меньшую роль, и это имело далеко идущие социальные последствия. Откуда прибывали в Петербург промышленные рабочие?

Прежде всего, следует выяснить: имелась ли связь между родиной крестьян-мигрантов и выбором ими профессии фабрично-заводского рабочего? Существовал ли регион, поставлявший в Петербург по преимуществу промышленных рабочих? Ответ на этот вопрос можно получить только на основании косвенных данных. Городские переписи (за исключением одной, произведенной в 1869 г.) не дают сведений о распределении лиц, занимающихся определенной профессиональной деятельностью по месту их рождения. Согласно данным переписи 1869 г., среди фабричных рабочих основных специальностей в Петербурге было непропорционально много крестьян Тверской, Смоленской, Витебской, Новгородской губерний. Среди мужчин-ткачей крестьянского происхождения тверичи составляли 25,9 % (17,6 % – среди всех крестьян-петербуржцев), смоляне – 16,4 % (3,0 %), новгородцы – 7,5 % (6,8 %) а ярославцы, например, только 10,8 % (25,8 %); среди металлистов тверичи – 25,4 %, ярославцы —11,8 %, новгородцы – 11,2 %. Среди ткачих первенствовали уроженки Витебской – 18,8 %, (3,9 %), Тверской – 16,7 % (15,0 %), Смоленской – 14,4 % (3,0 %) губерний, среди табачниц – Тверской (22,9 %), Петербургской – 18,1 % (17,2 %), Новгородской – 17,0 % (13,7 %). Некоторые статистические выводы о региональном распределении крестьян – промышленных рабочих можно сделать и на основании городских переписей 1881–1910 годов. В них содержатся данные о распределении крестьян по губерниям приписки отдельно по городским и по пригородным участкам (перепись 1881 г., единственная из городских переписей, дает и распределение количества крестьян, приписанных к различным губерниям по частям и участкам; к ее результатам мы обратимся далее). Между тем, доля промышленных рабочих в пригородных участках значительно выше, чем в городских. Так, в 1900 г. на одного хозяина предприятия приходилось работников: по «большому» Петербургу в целом 10,0, в Шлиссельбургском участке —15,4, в Петергофском – 18,7 (здесь за Невской и Нарвской заставами жило более 80 % населения пригородных участков). По главным промышленным специальностям эта доля еще выше: в 1900 г. в пригороде жило 15,7 % всех крестьян-мужчин и 15,9 % крестьянок, но 29,0 % всех ткачей и 31,6 % всех ткачих Петербурга, 24,6 % машиностроителей, 39,5 % металлистов. В промышленных пригородах жило непропорционально много тверичей, новгородцев, а особенно псковичей, смолян, витебцев (в 1900 г. – 50,2 % крестьян и 51,5 % крестьянок, в 1910 г. соответственно – 49,3 % и 50,0 % крестьян в пригородах было уроженцами этих губерний). В 1881 г. в тех городских участках, где было большое количество фабрик (Василеостровская 3-я – Гавань и Голодай; Нарвская 3-я – южнее Обводного канала; Выборгская 2-я – набережная Большой Невки), жило непропорционально много крестьян из тех же губерний, что и в промышленных пригородах.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно