|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Викинги. Походы, открытия, культура | Автор книги - Георгий Ласкавый

Cтраница 55

Престиж поэтического искусства стоял необычайно высоко, и дань стихотворству отдавали не только те, для кого это было основным занятием. И иной раз не без успеха. Недурным скальдом считался победитель Парижа Рагнар Лодброг, у которого хватило мужества даже мучительную казнь встретить стихами собственного сочинения. А «Гамманвизор» («Висы радости») — поэму, сложенную последним «конунгом-викингом» Харальдом Суровым во славу собственных подвигов и любви к княжне Елизавете Ярославне, и вовсе причисляют к вершинам скальдической поэзии. Наиболее типичным стихотворным размером, применявшимся северными поэтами «эпохи викингов», был так называемый «дротткветт», буквально — «исполняемый хором», который придавал скальдическому стиху характерный ритмический строй, схожий с мерным барабанным боем, выполняемым соответствующими отдельным строкам сериями из трех ударов. Творения скальдов не знали привычной для современного читателя рифмы, основанной на созвучии окончаний слов. В скальдических стихах ее заменяла, прежде всего, аллитерация, то есть созвучие начальных согласных в ударных слогах двустиший: двух — нечетной и одного — четной строк [79]. Неповторимый колорит придает поэзии скальдов контраст ограниченного круга использовавшихся в ней ключевых понятий с необычайным богатством передающей их лексики. Труд Снорри Стурлусона по теории стихосложения, носящий название «Язык поэзии», содержит обширнейший словарь «хейти», то есть простых поэтических синонимов [80], и «кеннингов» — стилистических конструкций, где одно существительное замещалось двумя, причем второе выступало определением первому [81]. «Виса», — восьмистрочная скальдическая строфа, — могла существовать как самостоятельно, так и служить составляющей поэтических произведений различных жанров. Последовательный ряд вис, объединенных общей темой, именовался «флокком». Такой же ряд, разбитый на части своего рода припевом — «стевом» [82], называли «драпой». Последняя являлась основным видом творчества скальдов и представляла собой «хвалебную песнь» в нескольких ее разновидностях. Собственно, «драпа» посвящалась деяниям конкретного человека. «Генеалогическая драпа» восхваляла его предков, «щитовая драпа» воспевала уже не самого героя, а его атрибуты, — как правило, богато украшенные, престижные предметы вооружения… Помимо героической поэзии, в арсенале скальдов имелась и любовная лирика — так называемые «мансаунги», а также «ниды» — хулительные стихи, повествующие о позорных проступках человека или рассказывающие оскорбительные для него небылицы. Северная поэзия «эпохи викингов» была, по преимуществу, устной. Исландского скальда Снегле Галля уговорили погостить при дворе английского короля Гарольда Годвинсона до тех пор, пока там не будет заучена сочиненная им драпа, а в сочинениях такого рода должно было содержаться 70–80 вис. Один из скальдов при Харальде Суровом держал в памяти 90 своих произведений. И, тем не менее, вряд ли творения скальдов дошли бы до нас в столь значительном объеме, если бы они не были в свое время записаны, — тем более, что ряд записей скальдических стихов обнаруживается в археологическом материале [83].

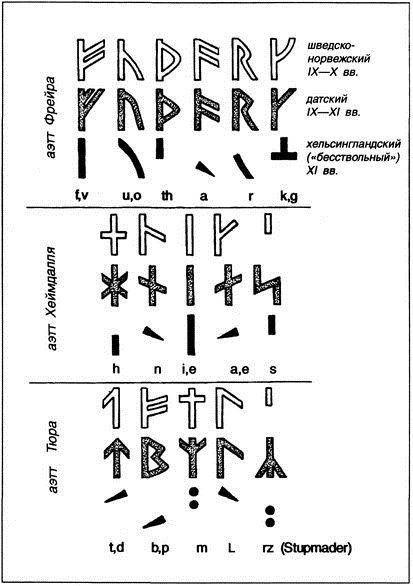

Рис. 47. Варианты скандинавского «футарка» — рунического алфавита «эпохи викингов» Прообраз рунического алфавита норманнов начал складываться в эпоху установления общей границы между Римской Империей и древнегерманскими племенами. По всей видимости, не без влияния североиталийского варианта латинского алфавита (восходящего к письменам древних этрусков) в среде последних был выработан собственный, из 24 знаков (по числу звуков языка древних германцев) — так называемые «старшие руны», употреблявшиеся с конца I по VIII век. На их основе к началу «эпохи викингов» в Скандинавии складывается «младший», 16-значный вариант, большинство рун которого обозначали уже не один, как ранее, а несколько звуков. Наиболее употребительной по всей Скандинавии становится «датская» форма начертания рун, хотя в Норвегии и Швеции продолжают сохраняться и местные разновидности. «Младший» рунический алфавит, именуемый обычно «футарком» — по звучанию первых шести рун — делится на три разряда — «аэтта», названных именами богов; Фрейра, Хеймдалля и Тюра. Каждая руна имела собственное имя (подобно тому, как в славянской кириллице «а» — это «аз», «б» — «буки», «в» — «веди» и т. д.), исполненное глубокого мистического смысла [84]. Само слово «руна» имело одновременно два значения — «знание» и «тайна». Желая обладать тем и другим сам, Один решился подвергнуться великому испытанию: Знаю, висел я

в ветвях на ветру

девять долгих ночей,

пронзенный копьем,

посвященный Одину,

в жертву себе же

на дереве том,

чьи корни сокрыты

в недрах неведомых…

Вера древних скандинавов в то, что именно их верховный бог подарил миру людей поэзию и грамоту, несомненно, определила исключительно высокий статус этих искусств в общественном сознании. Даже великий воитель Харальд Суровый, сочиняя о самом себе хвалебную вису, не счел нужным вынести в ней на первое место свое действительно исключительное умение владеть оружием. И начало его творения зазвучало так:

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно