|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Викинги. Походы, открытия, культура | Автор книги - Георгий Ласкавый

Cтраница 54

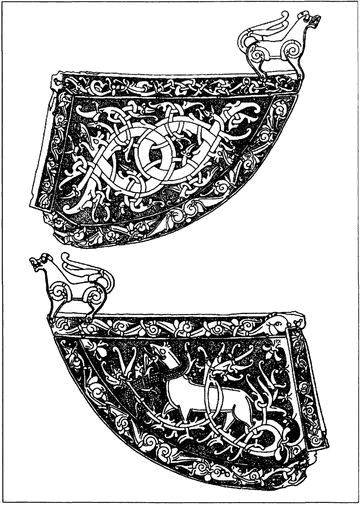

Ведущим элементом еллингской орнаментики выступают змееподобные чудовища, изображаемые чаще всего попарно, переплетенными наподобие восьмерки. Их тела в виде извивающихся лент четко обозначены двойным контуром, а внутреннее пространство заполнено поперечной штриховкой, насечкой или выпуклыми точками. Головы, повернутые в профиль, трактованы чрезвычайно сдержанно: показаны только округлые большие глаза и раскрытая пасть. При изображении конечностей мастера иногда ограничиваются лишь передними. Изящно изогнутые узкие, длинные ленточные отростки, отходящие от головы и лап, завершают композицию, придавая ей цельный, компактный вид. «Борре» и «Еллинг» сосуществовали не только во времени. Нередки примеры, когда выполненные в столь разных между собой стилях композиции, тем не менее, гармонично сочетаются в оформлении одной и той же вещи. Заключительный этап «эпохи викингов» был отмечен появлением в северном изобразительном искусстве так называемого «Стиля Большого Зверя». Последний, впрочем, не представлял собой некоего целостного художественного направления. Его вариантом в Дании был стиль «Маммен» (960–1020 гг.), в Норвегии — «Рингерике» (980–1090 гг.), в Швеции — «стиль рунических камней» (примерно с 1000 года).

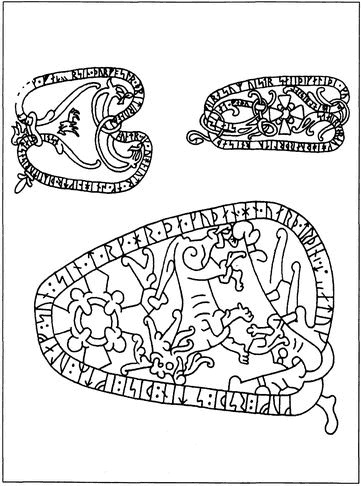

Рис. 45. Мачтовый вымпел-флюгер скандинавского боевого судна (о. Готланд, вторая пол. X — первая пол. XI вв.) Центральным композиционным образом первых двух становится западноевропейский «шагающий лев», радикально переработанный в соответствии с местными эстетическими вкусами. Изображения плоскостные, выделенные обычно двойным контуром. Объем показан линейными завитками на плечах и бедрах. Туловище зверя напоминает скорее лошадиное или оленье. Львиную голову заменяет развернутая в профиль драконья. Высунутый язык, хвост, лапы обильно усыпаны длинными, узкими отростками — «усиками» (также западноевропейское заимствование) с завернутыми спирально окончаниями. В виде пучка «усиков» представлена и пышная львиная грива. Дополнительным элементом композиции, как обычно, выступает ленточное плетение. Разница между датским и норвежским «львами» незначительна и заключается, главным образом, в трактовке отдельных деталей. В отличие от своих сородичей из Дании и Норвегии Большой Зверь «стиля рунических камней» был строже выдержан в традициях северной «звериной» орнаментики. Змеиное, упруго извивающееся тело, увенчанное изящной драконьей головой с узкой вытянутой мордой и наличие лишь передних конечностей — черты явно доставшиеся в наследство от стилистики «Еллинга». В сравнении со своим датским предшественником Большой Зверь шведов выглядит более могущественным, что не удивительно, если учитывать связь нового образа с соответствующей категорией памятников. Тело чудовища, окаймляющее обычно стесанную на «руническом камне» плоскость, изображалось лишенным объема и служило фоном для нанесения надписей. Разновидности «Стиля Большого Зверя» отнюдь не представляли собой изолированные друг от друга узколокальные явления. Напротив, их сочетание в оформлении одной и той же вещи — дело вполне обычное в пределах всей Скандинавии. Наряду с этим развивается и взаимопроникновение «Маммена», «Рингерике» и «стиля рунических камней». Итогом этого процесса стало формирование к 50-м годам XI века стиля «Урнесс», время расцвета которого выходит, однако, за рамки «эпохи викингов».

Рис. 46. Стилистика «рунических» камней (Швеция, конец X — первая пол. XI вв.) Сколь бы великолепными ни были произведения изобразительного искусства, их создание в глазах раннесредневекового скандинавского общества выглядело не более чем ремеслом, пусть даже достойным особого уважения. Иное дело стихосложение, совершенство в котором почиталось воистину божественным даром. Согласно древнескандинавским мифологическим преданиям, дарующий поэтический талант волшебный элексир, именуемый Медом Поэзии, был приготовлен карликами Фьяларом и Галаром из крови умерщвленного ими мудрого человечка Квасира и меда пчел. Драгоценным напитком завладел великан Суттунг и упрятал его внутрь неприступной скалы. Прослышав о том, Один пошел в услужение к брату прижимистого великана Бауги, у которого выговорил себе в качестве платы право отведать Мед Поэзии. Бауги не сумел уломать сородича и, чтобы выполнить соглашение, был вынужден пробуравить в скале узкий лаз. Через него обернувшийся змеей Один проник туда. Три дня и три ночи пришлось провести предприимчивому богу в обществе охранявшей сосуды с чудодейственным элексиром великанши Гуннлед, прежде чем удалось осушить их. Выбравшись наружу, похититель Меда Поэзии принял облик орла и улетел в обитель богов, где выплюнул драгоценную ношу в золотой кубок. С тех пор и повелось, что вкусившие по воле Одина чудодейственного напитка становились выдающимися стихотворцами. Тем же, кому доставался помет, в который желудок орла превратил часть Меда Поэзии, была уготована роль бездарных рифмоплетов. Скальды — сочинители и одновременно декламаторы стихов в Скандинавии «эпохи викингов» — пользовались необычайным почетом. Знаменитый «первоскальд» Браги Старый (первая половина IX века) послужил даже прообразом одного из богов северного языческого пантеона, то есть фактически удостоился обожествления. Удачные поэтические произведения приносили их авторам баснословные награды. Торарин Славослов (первая половина XI века) получил за свое творение от датского «конунга-викинга» Кнута Могучего 50 марок (свыше 10 килограммов) серебра. Вдвое щедрее оценили жители Исландии поэтическое вдохновение Эйвинда Погубителя Скальдов (вторая половина X века). Подношения поэтам в виде драгоценностей, богатых одежд и оружия были обычным явлением. Известны случаи, когда вовремя сочиненные стихи смягчали гнев могущественных конунгов и тем самым спасали скальдам их собственные жизни. Иногда предпочитали платить за молчание. По преданию, один из скальдов чтением своих стихов лишил своего обидчика-ярла бороды и половины прически да еще умертвил многих людей из его дружины. Помня об этом, правитель одной из норвежских областей, свирепый и скорый на расправу Эйнар Флуге (первая половина XI века), предпочел откупиться от скальда, грозившего ему сочинением сатиры. Северные ярлы и конунги не мыслили своего ближайшего окружения без присутствия в нем скальдов. Причем число последних служило своеобразным показателем богатства, влияния и амбиций того или иного правителя. Если верить сообщениям саг, в этом смысле никому не удалось превзойти объединителя Норвегии конунга Харальда Прекрасноволосого, приблизившего к своей особе небывалое множество стихотворцев. Устоявшуюся традицию не решились нарушить даже такие ревностные христиане, как Олав Трюггвасон и Олав Толстый, хотя оба и были склонны видеть в скальдической поэзии языческую забаву. Особый спрос, разумеется, был на обладателей выдающегося таланта. Скандинавские правители наперебой старались заполучить в число своих приближенных знаменитого исландского скальда Гуннлауга (конец X — начало XI века), прозванного «Змеиным Языком» за мастерски сочиняемые им сатиры. Состоявший в окружении конунгов Олава Толстого и Магнуса Доброго, скальд Сигват Тордарсон (около 995–1045 гг.) был знаменит тем, что с гораздо большей легкостью изъяснялся стихами, нежели прозой. Скальд Тьодольв Арнорсон, обретавшийся при конунгах Магнусе Добром и Харальде Суровом, обладал поразительной способностью моментально слагать стихи на любую предложенную тему.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно