|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Викинги. Походы, открытия, культура | Автор книги - Георгий Ласкавый

Cтраница 48

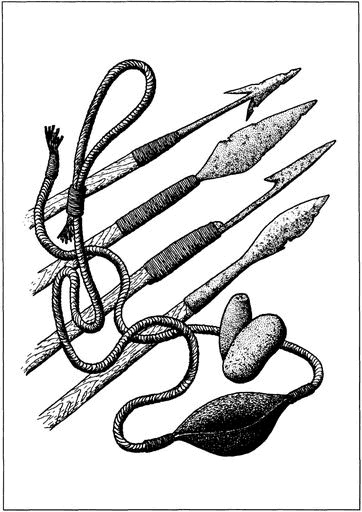

Древки для стрел длиной в 70–80 сантиметров и диаметром сечения 0,8–1 сантиметр выстругивались чаще всего из березовых, еловых или сосновых заготовок, взятых со старых деревьев. Установка наконечника и оперения производилась параллельно с тщательной выверкой весового баланса. В «эпоху викингов» на Севере абсолютно преобладают наконечники стрел с черешком для вбивания в торец древка. Наиболее распространенным типом были образцы с изящной, «ланцетовидных» очертаний рабочей частью плоского сечения. Для пробивания доспехов предназначались наконечники той же формы, но с поперечным сечением в виде равностороннего треугольника. Менее употребительными были втульчатые образцы. В Швеции это были наконечники с плоской рабочей частью «лавролистных» очертаний, а на Готланде — «ромбовидных». Венды пользовались наконечниками с рабочей частью заостренно-эллипсовидной формы и двушипными. Значительная роль в арсенале викингов отводилась дротику — легкому метательному копью длиной 1,3–1,5 метра с диаметром поперечного сечения древка около 1,5 сантиметра, предназначавшемуся для поражения противника на дистанции 25–30 метров. Их наконечники чаще всего представляли собой уменьшенные копии тех, что использовались для ближнего боя. Имелись, однако, и специфические формы: втульчатые и черешковые образцы с двушипной рабочей частью, а также гарпуноподобные однотипные наконечники, применявшиеся главным образом эстами. В «Саге о Магнусе Добром» отмечен случай, когда в морском сражении в качестве метательных копий были использованы остроги, находившиеся на кораблях для снабжения экипажей свежей рыбой.

Рис. 34. Ручное метательное оружие Северной Европы в «эпоху викингов»: праща и «снаряды» для нее, дротики Наряду с луком и дротиком в качестве метательного оружия викинги широко использовали пращу — веревочную или ременную петлю с кожаной «люлькой» посередине. Один конец пращи закреплялся на запястье, другой — удерживался в кулаке. «Снарядами», которые помещались в «люльку», служили, судя по сообщениям саг, небольшие окатанные камни. Их запас легко можно было пополнить, едва пристав к берегу. Раскрутив пращу, производили «выстрел», освобождая зажатый в кулаке конец. Выпущенный умелым пращником, «снаряд» был способен поразить цель на расстоянии 80–100 метров. Средства нападения и средства защиты соперничали издревле. Древнейшим и наиболее распространенным видом последних были боевые прикрытия — щиты. Щиты викингов имели форму круга диаметром 90–100 сантиметров. Деревянная основа набиралась из тонких досок шириной 12–15 сантиметров, иной раз в два слоя, с прослойкой из дранки на клею. Для большей прочности на тыльную сторону поперек досок основы иногда набивались несколько идущих от края до края планок. С внешней стороны поверхность обтягивалась дубленой кожей. Западнославянская эпическая поэзия упоминает о щитах с обшивкой «в три кожи». Между основой и обшивкой мог быть помещен слой амортизирующих материалов (сено, шерсть). Края щита укреплялись узкими, согнутыми вдвое, железными или бронзовыми пластинками — обоймицами с пробоинами для шплинта на концах. В центре имелось отверстие диаметром 11–12 сантиметров, прикрытое снаружи посаженной на заклепки полой железной крышкой-умбоном. Чаще всего они имели форму приплюснутой полусферы, но в 950–1050 годах наряду с ними применялись и полусферо-конические образцы. Рукоятью чаще всего служила скреплявшая основу вертикальная планка, проходившая по диаметру прикрытого умбоном отверстия, где щит и удерживался кистью руки. Бывали случаи, когда крепление планки-рукоятки усиливалось сквозной шнуровкой. Иногда деревянную планку заменяла железная полоса с бронзовой обкладкой в месте захвата кистью. Нередко встречались и ременные рукояти. Необходимой принадлежностью был также крепившийся с внутренней стороны у противоположных краев щита узкий ремень переменной длины. Будучи переброшен через плечо, он избавлял воина от опасности потерять щит в бою, позволял забрасывать его за спину, чтобы высвободить руку для другого оружия или же ради удобства транспортировки во время переходов. Внешняя обшивка, как правило, окрашивалась. Предпочтение отдавалось красному цвету, издревле означавшему вызов на бой. Наряду с однотонной окраской встречались и росписи различной степени сложности. Около 1000 года в употребление входят щиты миндалевидной формы, прикрывавшие воина от подбородка до середины голени. Широкого распространения среди викингов они не получили, поскольку были слишком громоздки для боя на палубах кораблей. Наиболее доступным видом защитной одежды были матерчатые и кожаные доспехи. Материалом для них служили грубая ткань и дубленая, чаще всего воловья, кожа. Своим покроем они напоминали доходящую до бедер свободную рубаху с короткими, по локоть, рукавами. Материал в несколько слоев многократно простегивался, образуя легкую и в то же время достаточно эффективную защиту от скользящего удара. В меньшей степени (главным образом по причине высокой стоимости) были распространены кольчатые доспехи. Их упрощенным вариантом была матерчатая или кожаная куртка, всю поверхность которой покрывали нашитые встык железные кольца диаметром 1–1,5 сантиметра. Кольчуга же состояла из подобных колец, но переплетенных между собой. Обычным способом плетения был пропуск через каждое кольцо четырех. Клепаные кольца чередовались со сварными. Первоначально североевропейская кольчуга представляла собой рубаху длиной около 70 сантиметров и рукавами до локтя. Ворот со спины имел короткий вертикальный разрез с обшитыми кожаными «полками» краями, сквозь которые пропускалась шнуровка. На позднем этапе «движения викингов» отчетливо прослеживалась тенденция к удлинению доспеха. Полы доходят вначале до середины бедер, а затем и полностью закрывают колени. Сага рассказывает о кольчуге Харальда Сурового (он называл ее «Эмма»), закрывавшей колени. Учитывая то, что рост знаменитого «конунга-викинга» превышал 2 метра, это было весьма внушительное сооружение весом в 12–15 килограммов, на которое пошло не менее сотни тысяч колец.

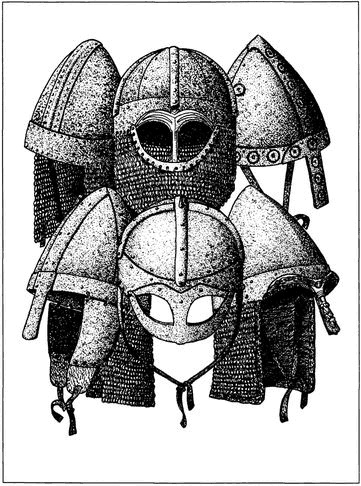

Рис. 35. Североевропейсике шлемы «эпохи викингов»: полусферические, с защитной полумаской (в центре) и различные варианты конической формы Контакты с Востоком, прямые или опосредованные, сопровождались появлением у викингов наборной брони, в которой на кожаную и матерчатую основу на манер чешуи нашивалось множество железных пластинок. Форма боевых наголовий викингов особым разнообразием не отличалась. Первоначально ведущим типом шлемов были упрощенные варианты роскошных образцов VII–VIII веков. Это полусферическая, доходящая до висков воина каска, собранная из 4-х долей и схваченная в нижней части широким обручем, а по швам — железными полосами на заклепках. Верхнюю часть лица прикрывала накладная полумаска, состоявшая из наносника и окологлазных выкружек. Шею и щеки прикрывала изготовленная из дубленой кожи или кольчужная завеса-бармица. С X века на европейском севере появляются конической формы шлемы восточного происхождения. Купол набран из тех же конструктивных элементов, что и в предыдущем случае. Защита лица ограничивалась вертикальной носовой «стрелкой», нередко с богато орнаментированной накладкой на ней и надбровьях, но в ряде случаев она отсутствовала и вовсе. Бармица также предусматривалась. На обоих типах шлемов она могла дополняться кожаными или металлическими подвижными нащечниками, связанными с фиксирующими боевое наголовье подбородочным ремнем. На исходе «эпохи викингов» в числе средств защиты головы наряду с бармицей начинает применяться надеваемый под шлем кольчужный капюшон.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно