|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Викинги. Походы, открытия, культура | Автор книги - Георгий Ласкавый

Cтраница 46

Наиболее ярким элементом военной культуры викингов, несомненно, является меч, отношение к которому стояло несоизмеримо выше того, чтобы видеть в нем лишь инструмент убийства. Для скандинавов — это атрибут любимейших эпических героев Сигмунда и его сына Сигурда, сразившего дракона Фафнира. Для славян-вендов меч был одним из священных символов силы и власти бога Святовита. Легендарные клинки имели собственные имена, им приписывались сверхъестественные свойства. Принадлежавший Сигурду «Грам» был способен надвое рассечь наковальню и разрезать пущенную по течению реки шерстинку. Раны, нанесенные мечом «Скавнунг», не заживают. «Тюрвинг», будучи вынут из ножен, обязательно уносит чью-нибудь жизнь. «Атвейг» поет, когда его обнажают, на его лезвиях выступает кровь в знак того, что где-то идет битва…

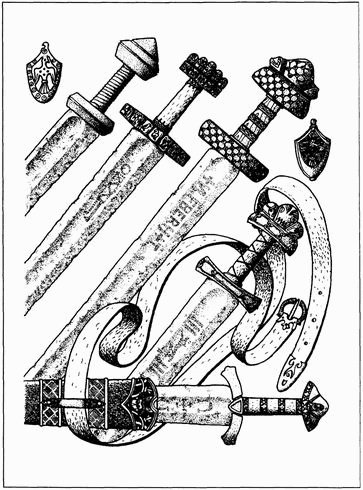

Рис. 29. Скандинавские мечи «эпохи викингов»: однолезвийный «лангсакс» (слева вверху) и двулезвийные образцы. Наконечники ножен мечей Накануне «эпохи викингов» в Скандинавии и на юго-востоке Прибалтики использовались, главным образом, однолезвийные мечи типа «лангсакс», с клинком длиной около 80 сантиметров, и «курсакс», длина клинка которого была порядка 60 сантиметров. Двулезвийные мечи в это время еще редки: по большей части это парадное оружие знати, с богатыми, вычурной формы рукоятями, малоудобными для действия в бою. Однако на рубеже VIII–IX веков ситуация кардинально меняется. Викинги знакомятся и переходят к массовому употреблению мечей «каролингского» (франкского) образца. Это оружие с обоюдоострым, длиной в среднем около 90 сантиметров, прямым, плавно сужающимся к острию клинком, по продольной оси которого проходил широкий дол — неглубокая канавка от рукояти почти до самого острия. Последнее скруглено, что выдает ориентацию главным образом на рубку. Клинки изготовлены по различным технологическим схемам: от самых простых, цельножелезных с последующим науглероживанием, до сложносварных со стальными лезвиями. На долах нередко встречаются латинские подписи — клейма оружейников прирейнского края, где такие вещи производились во множестве. Чаще всего это имя «Ульфберт», реже «Ингельри», «Церольт» и некоторые другие. Известны и изобретения геометрического характера, а также стилизованные фигурки людей или животных. Естественно, какая-то часть таких клинков была военным трофеем, а кое-что перепало в результате контрабандной торговли [72]. Но большинство, определенно, производилось на месте, а клейма — лишь облегчавшая сбыт подделка, или же их копировали, видя в непонятных знаках некий магический смысл. Впрочем, клинковая продукция «каролингского» образца в целом достаточно однообразна и мечи различаются, прежде всего, формой, конструкцией и декором деталей рукояти — навершья и перекрестья. На этой основе выделяются около сорока типов мечей викингов, представляющих как «интернациональные», так и узкорегиональные формы. В начале IX века «каролингские» мечи викингов имеют прямые перекрестья и простые треугольные, полукруглые, трапециевидные или в виде планочки навершья. Число декоративных элементов на них сведено к минимуму: несколько бороздок, грани… На черенке рукояти деревянная обкладка или ременная обмотка. Однако уже к середине столетия подобная скромность оказывается неуместной для тех, кто в заморских походах добыл богатство и воинскую славу. В арсенале викингов появляются «каролингские» мечи со сложнопрофилированными навершьями и вогнутыми перекрестьями, поверхность которых покрыта сложнейшими орнаментальными композициями, выполненными инкрустацией из цветных, нередко благородных металлов. Саги сообщают о мечах, черенки рукоятей которых имели обкладку из пластинок моржового клыка, обвивались серебряной, а то и золотой проволокой. Степень изысканности отделки служила показателем статуса викинга — от рядового дружинника до «морского конунга». К концу IX века такие мечи основательно потеснили скромные, военно-демократические образцы. Правды, со второй половины следующего столетия все явственней прослеживается тенденция к упрощению. Меч сам по себе становится признаком принадлежности к определенной социальной группе, и оформление деталей рукояти постепенно утрачивает свою смысловую нагрузку. Со второй половины IX века на мечах викингов начинают все чаще появляться перекрестья с отогнутыми в сторону клинка концами и навершья с выпуклым основанием — характерными конструктивными особенностями сабель кочевников. Появление на европейском Севере мечей, адаптированных к приемам сабельного боя, несомненно, было результатом участия варяжских наемников в походах древнерусских князей против степняков. Не были окончательно отброшены и древние формы. Среди археологического материала, представляющего рубящее клинковое оружие «эпохи викингов» в Норвегии, около четверти составляют однолезвийные лангсаксы. Подобные же клинки продолжали применяться и в Земле Куршей… Ножны мечей состояли из двух узких тонких дощечек, оклеенных полотном и обтянутых сверху кожей натурального окраса или цветной. Устье их обычно стягивала оковка, нередко весьма изысканно украшенная. Завершения ножен скреплялись ажурными или цельнолитыми наконечниками ромбовидной, либо «U»-образ — ной формы. Излюбленными сюжетами отделки их поверхности служили стилизованные изображения распластавшего крылья ворона — священной птицы бога Одина и различные варианты сложного плетеного орнамента. Носили же ножны на портупеях, поясных перевязях или подвешивали к самому поясу на ремешках.

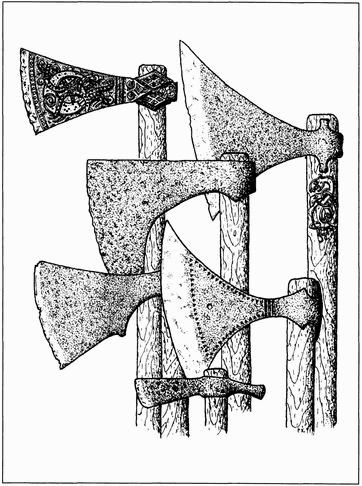

Рис. 30. Боевые топоры викингов: узколезвийный (слева вверху), «бородовидные» (в центре), с «веерообразным» лезвием (справа), «чекан» (внизу) Массовым оружием викингов были боевые топоры, пользоваться ими в бою не гнушались даже конунги. Сага сообщает о любимом оружии Магнуса Олавсона Доброго — топоре, носившем имя владычицы преисподней «Хель». На протяжении IX века норманнами использовались несколько типов как узколезвийных, с равномерно расширяющейся рабочей частью, так и широколезвийных — «бородовидных» секир. Уже в следующем столетии стремление к повышению боевой эффективности приводит к синтезу обеих основных форм и появлению на его основе образцов с веероподобной рабочей частью, ширина лезвия которой была равна длине корпуса, а то и несколько превышала ее. Длинные, иной раз в человеческий рост, топорища позволяли наносить удары сокрушительной силы, что делало эти секиры, прозванные «датскими», поистине страшным оружием. Став ведущим у скандинавских викингов, данный тип боевого топора занял достойное место и в арсенале их восточноприбалтийских коллег. На основе классической формы в Земле Куршей даже вырабатывается ее местная модификация. Однако, и здесь, и у эстов господствовали все-таки «бородовидные» образцы.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно