|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира | Автор книги - Грегори Кларк

Cтраница 88

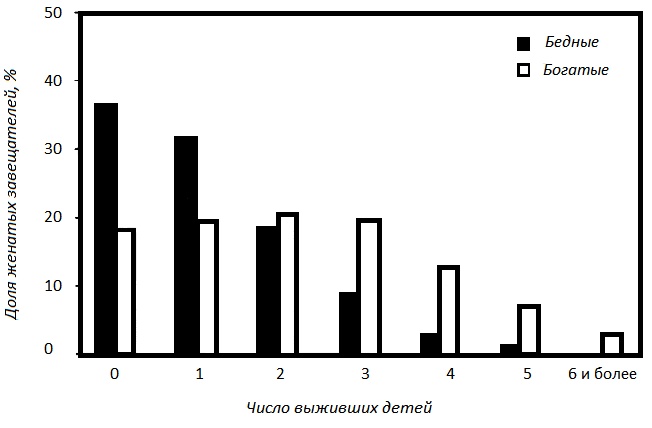

Более того, из случайного характера детской смертности следует, что для обеспечения достаточно высоких шансов на выживание одного сына, требовалось иметь большую семью. На рис. 14.8 показано распределение числа выживших сыновей у английских мужчин-завещателей в 1585–1638 годах. Выживших сыновей не осталось почти у 40 % беднейших завещателей. Даже среди самых богатых женатых мужчин почти у каждого пятого не выжило ни одного сына. В среднем у богатых людей оставалось по четверо детей, потому что в некоторых семьях в живых оставалось много детей. Поэтому отсутствие каких-либо признаков контроля за фертильностью в богатых семьях доиндустриальной Англии может объясняться невысокой вероятностью выживания детей в мальтузианскую эру. При относительно высокой детской смертности разброс в окончательном размере семей обязательно окажется существенным. Когда же детская смертность уменьшилась, у не склонных к риску семей появилась возможность принимать меры к ограничению рождаемости.

РИС. 14.8. Доля мужчин с соответствующим числом выживших сыновей. Англия, 1585–1638 годы В конце XIX века детская смертность в Англии существенно снизилась по сравнению с XVIII веком, и темп этого снижения обнаруживает сильную корреляцию с доходом. В семьях, живших в домах не менее чем с 10 комнатами, до 15-летнего возраста не доживало лишь 13 % детей, в то время как в семьях, живших в одной комнате, до этого возраста не доживало 47 % детей [330]. Таким образом, более низкая брутто-фертильность состоятельных групп в конце XIX века (см. табл. 14.5) приводила к менее заметному снижению нетто-фертильности в этих группах. Кроме того, в группах с высокими доходами наблюдался значительно меньший разброс в размере семей, чем в группах с низкими доходами. Другим возможным фактором, обеспечившим снижение фертильности после промышленной революции, было повышение социального статуса женщин. Вполне возможно, что в доиндустриальном обществе мужчины испытывали большее желание иметь детей, чем женщины. Именно женщины, а не мужчины очень сильно рисковали своим здоровьем при беременности, и именно на их долю выпадали почти все тяготы ухода за детьми. При этом мужчины, как правило, занимали в семье намного более могущественное положение. Поэтому не исключено, что женщины всегда хотели иметь меньше выживших детей, чем мужчины, но смогли воплотить свои предпочтения в жизнь лишь в конце XIX века. Относительное положение и влияние женщин в Англии конца XIX века явно становились выше. По уровню грамотности женщины к тому времени почти сравнялись с мужчинами. В 1869 году женщины получили доступ в университеты, в 1882 году были расширены их права собственности в браке, в 1894 году им было предоставлено право голосовать на местных выборах, а в 1918 году — и на общенациональных. При этом наиболее быстро статус женщин возрастал в группах с высокими доходами. Эти предположения помогают объяснить, почему нетто-фертильность с конца XIX века сокращалась, несмотря на то что и в XVI веке, и в 2000 году мы видим либо прямую зависимость между доходом и нетто-фертильностью, либо отсутствие всякой связи. Кроме того, они объясняют, почему демографический переход сначала проявился в группах, занимавших более высокое социально-экономическое положение, вследствие чего в переходный период между нетто-фертильностью и доходом существовала обратная зависимость. ПОЧЕМУ ТАК МАЛО ПОЛУЧИЛИ СОБСТВЕННИКИ КАПИТАЛА? В главах 10 и 11 объяснялось, почему начиная с момента промышленной революции новаторы, как правило, получали ничтожную выгоду от повышения производительности, обеспечивавшегося их инновациями. Норма прибыли от капитала, задействованного в промышленном производстве, нередко превышала норму прибыли от капитала на конкурентном рынке. Однако наличие этой разницы, по-видимому, в большей мере было результатом способности некоторых фирм к созданию барьеров, препятствовавших входу в их секторы, нежели быстрого роста производительности в этих секторах. Причем данные барьеры, как правило, никак не были связаны с технологическими достижениями, в большей мере существуя благодаря таким факторам, как усиление эффекта масштаба или способность создать благоприятный образ свой торговой марки с помощью рекламы. Например, рост производительности в английской хлопчатобумажной промышленности в 1770–1870 годах намного опережал такой же рост в любом другом производстве. Однако конкурентная природа этой отрасли и слабая защищенность технологических новшеств патентами не позволяли получать высокие прибыли. Хлопчатобумажные товары были однородными. Пряжа и ткани сбывались на оптовых рынках, где покупатели сразу же распознавали качество продукции. Эффективный масштаб хлопчатобумажных прядильных и ткацких фабрик всегда был невелик по сравнению с размерами рынка. В отрасли изобиловали новые игроки. К 1900 году в этом секторе британской экономики работало около 2000 фирм, которые выкрадывали технологические новшества у более передовых конкурентов, переманивая у них квалифицированных рабочих. Разработчики промышленного оборудования узнавали о технологических новинках от фирм, занятых в отрасли. Весь этот сектор — как производители средств производства, так и производители потребительской продукции — со временем все сильнее и сильнее сосредоточивался в районе Манчестера. К 1900 году 40 % мировых объемов выпуска хлопчатобумажных товаров производилось в радиусе 30 миль от Манчестера. В результате выгоду от технических достижений в первую очередь получали потребители текстильной продукции по всему миру и землевладельцы в текстильном регионе страны — принадлежавшие им почти ничего не стоившие сельскохозяйственные земли резко поднялись в цене, превратившись в участки для застройки. По оценкам, состояние крупнейшего хлопчатобумажного магната времен промышленной революции, Ричарда Аркрайта, на момент его смерти в 1792 году составляло 500 тыс. фунтов стерлингов. Его сын, которого тоже звали Ричардом, унаследовал прядильные фабрики отца. Но, хотя Ричард-сын сам управлял своими фабриками и имел большой опыт работы в этом бизнесе и несмотря на то что в отрасли по-прежнему продолжался быстрый рост производительности, вскоре он продал почти все отцовские фабрики, предпочитая вкладывать деньги в землю и в государственные облигации. К 1814 году у него было 500 тыс. фунтов в одних только государственных облигациях. Благодаря этим облигациям и недвижимости к моменту своей смерти в 1843 году он имел состояние в 3,25 млн фунтов, несмотря на то что потратил много денег, выстроив роскошный загородный дом для семьи. При этом Аркрайт-старший скопил меньшую сумму, чем Джозайя Веджвуд, после которого в 1795 году осталось 600 тыс. фунтов, хотя тот работал в фарфоровой отрасли, развивавшейся гораздо медленнее и даже в конце XIX века все еще сильно зависевшей от ручного труда. Однако если первая волна великих изобретений промышленной революции — в текстильном секторе — не приносила повышенных прибылей из-за конкурентной природы этой отрасли, то вторая волна — в железнодорожном деле — казалась куда более многообещающей. Железным дорогам по самой их сути присущ эффект масштаба. Во-первых, после строительства железнодорожной линии между двумя городами конкуренту, желающему войти на рынок, как минимум придется построить собственную полноценную линию, а так как в большинстве случаев грузопотока между двумя любыми городами не хватит для того, чтобы обеспечить прибыльное функционирование нескольких линий, то представляется возможным вытеснение других конкурентов с рынка, а следовательно, и рост прибыли.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно