|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира | Автор книги - Грегори Кларк

Cтраница 87

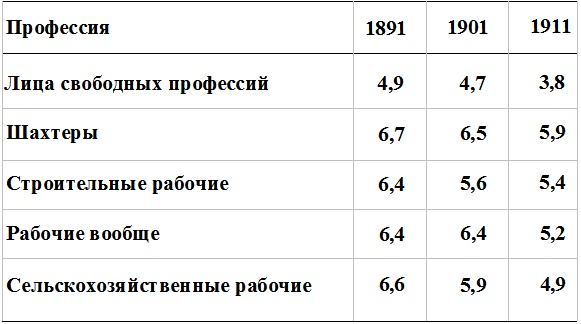

Но если люди с ростом доходов заводят все меньше детей, это означает, что дети в экономическом смысле являются «второстепенными» благами, оказываясь в одной категории с картофелем. Почему люди, разбогатев, стремятся иметь больше жилплощади, больше машин, больше одежды, а больше детей им не нужно? Беккер утверждает, что спрос на детей можно анализировать так же, как спрос на любой товар, если только не забывать о том, что потребление сдерживается двумя факторами. Первый из них — это бюджетные ограничения: сколько денег нужно потратить. Второй — ограничения по времени: для потребления у нас есть всего 24 часа в сутки. С ростом доходов и ослаблением бюджетных ограничений все более важными становятся ограничения по времени. Богатые потребители переключаются с такого потребления, которое требует много времени, на те блага, потребление которых отнимает меньше времени. Становясь богатыми, люди обычно начинают приобретать все больше товаров и услуг, экономящих время, таких как готовые обеды и питание в ресторанах. Дети же как предмет потребления отнимают исключительно много времени. Потребители с высокими доходами отказываются от детей в пользу благ, потребление которых происходит намного быстрее: дорогих домов, роскошных машин, красивой одежды. Но, поскольку фактор времени вынуждает богатых людей к сокращению числа детей, он же приводит к тому, что теперь людям нужны более «качественные» дети. Из-за ограничений по времени миллионеры ездят на автомобилях не больше, чем работники фастфуда. Однако богатые потребляют больше услуг, связанных с автомобилями, поскольку ездят на новых дорогих Porsche и BMW, в то время как бедным достаются такие марки, как Hyundai. Родители, из-за ограничений по времени вынужденные обходиться небольшим числом детей, хотят завести самых хороших детей, каких можно достать за деньги, и поэтому тратят много средств на развивающие программы, ортодонтов, частные школы, спортивные лагеря, художественные кружки. У богатых меньше детей, чем у бедных, но только если считать по головам. Если же судить по расходам, то богатые родители по-прежнему тратят на своих детей намного больше средств, чем бедные. Например, на рис. 14.3, где показана почасовая реальная заработная плата английских строительных рабочих с 1200 по 2000 год, видно, что реальное повышение доходов до 1860-х года было очень скромным. Таким образом, в том случае, если фертильность связана с доходом, то задержка со снижением фертильности, произошедшим лишь спустя много времени после начала промышленной революции, вполне объяснима. Так же и в современном мире наблюдается сильная обратная зависимость между брутто-фертильностью и доходом страны. Кроме того, обратную связь между доходом и числом детей мы видим и в Англии во время демографического перехода в конце XIX века. В табл. 14.5 показана оценка числа детей в семье по состоянию на 1891, 1901 и 1911 годы в зависимости от профессии главы семьи. Число детей, родившихся в 1891 году, в группах с низкими доходами не изменилось по сравнению с доиндустриальной эрой, но у лиц свободных профессий оно уже уменьшилось. Каждая из этих выборок дает наиболее низкую брутто-фертильность в группе с самыми высокими доходами — даже в 1911 году, когда брутто-численность детей начала снижаться даже в беднейших группах. ТАБЛИЦА 14.5. Число детей, приходящихся на одного женатого мужчину в Англии, 1891–1911 годы

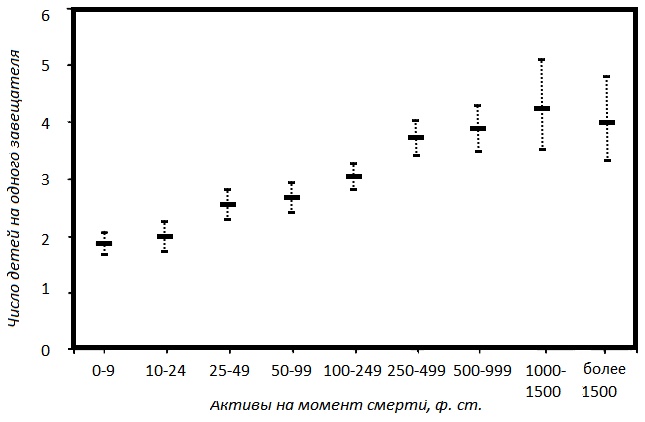

ИСТОЧНИК: Garrett et al., 2001, p. 291, 297. Однако доход сам по себе, несомненно, не может объяснить современного снижения фертильности — ведь мы уже видели, что в доиндустриальный период существовала прямая зависимость между нетто-коэффициентом воспроизводства и доходом. У английских мужчин-завещателей в 1585–1638 годах, богатых даже по стандартам 1891 года, выживало почти по четверо детей на каждого. Брутто-фертильность должна была быть у них не менее высокой, чем у представителей английских рабочих классов в 1890-е годы. На рис. 14.7 показано число выживших детей в зависимости от дохода для всех имущественных классов вплоть до тех, чьи активы составляли не менее 1500 фунтов (в среднем — 2600 фунтов). Эти активы приносили доход, эквивалентный приблизительно 260 фунтам в год в 1891 году, что намного выше, чем в то время получал за год мастер-строитель (80 фунтов) или рабочий (50 фунтов). Если бы фертильность определялась одним лишь доходом, то богатые люди начали бы ограничивать свою фертильность уже в доиндустриальную эру. Может быть, богатые люди в доиндустриальном мире действительно хотели иметь меньше детей, но не могли осуществить это желание из-за отсутствия эффективных контрацептивных средств? Нет. На рис. 14.6 видно, что снижение нетто-фертильности до уровня, характерного для современных развитых экономик, в основном завершилось в Англии (как и в других странах Европы) к 1920-м годам, задолго до появления современных презервативов, гормональных противозачаточных таблеток, узаконенных абортов и вазэктомии.

Отрезок для каждого имущественного класса соответствует диапазону значений, в которые с 95-процентной вероятностью попадало истинное число выживших детей на одного завещателя. РИС. 14.7. Число выживших детей как функция от богатства в Англии ок. 1620 года Одно лишь воздержание, прерванные половые акты и примитивные методы контрацепции — приемы, известные в Англии как минимум уже в XVII веке, — позволили к 1920-м годам снизить уровень рождений у замужних женщин более чем вдвое, причем это произошло в таком социальном окружении, где вопросы контроля за рождаемостью почти никогда не обсуждались публично. Еще более показательно то, что в конце XVIII века французы начали снижать фертильность в браке, уже к 1850 году получив такой ее уровень, на который англичане вышли лишь к 1901 году. Таким образом, возможность контролировать фертильность существовала задолго до демографического перехода в конце XIX века. То, что контроль за фертильностью не начал осуществляться намного раньше, было связано главным образом с отсутствием мотивации, а не с отсутствием средств. Другим указанием на то, что один лишь фактор дохода не может объяснить снижение фертильности, является отсутствие какой-либо зависимости между доходом и фертильностью в современных богатых экономиках. Например, в Канаде, Финляндии, Германии, Швеции, Великобритании и США ни в 1980, ни в 2000 году не наблюдалось связи между семейным доходом и фертильностью, определявшейся как число детей в домохозяйстве у замужних женщин возрастом от 30 до 42 лет. Мы наблюдаем обратную зависимость между доходом и фертильностью в различных имущественных слоях общества лишь во время демографического перехода. Возможно также, что желательное число детей у семейной пары в реальности не зависит от дохода и что родители всегда предпочитали иметь двух или трех выживших детей; однако для того, чтобы вырастить хотя бы двух детей в условиях высокой смертности, присущих мальтузианской эре, приходилось рожать не менее пяти.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно