|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества | Автор книги - Лев Клейн

Cтраница 81

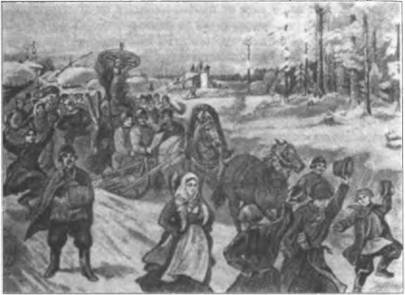

Рис. 33. Сожжение чучела Масленицы (гравюра из книги А. Е. Бурцева 1902 г., по работе: Носова 1969, рис. 1) Для праздника характерны также блины, ритуалы с молодоженами (в гости к теще на блины), на Украине и у западных славян навязывали колодки на ноги молодым холостякам и требовали выкупа с них за освобождение. Колесо, сжигаемое на вершине шеста, давно и основательно связано с культом солнца и симильной магией календарной обрядности (Gaidoz 1884-1885; Фрэзер 1986: 568-623; Дюмезиль 1976: 76, 68, 121; Гамкрелидзе и Иванов 1984: 720-721), а есть много доказательств представления и почитания славянами солнца в виде колеса (Афанасьев 1865, I: 209; Иванов и Топоров 1974: 221). Зеленин (1991: 396), в запале борьбы против солярно-мифологической теории, отрицал эту символику. «Весьма сомнительно, — писал он, — можно ли видеть символ солнца в старом колесе, которое сжигают на костре вместе со всяким старым хламом, тем более, что наличие этого колеса вовсе не обязательно. Старые колеса — превосходное топливо, так как они пропитаны дегтем, однако их трудно засунуть в печь, и к тому же они недостаточно чисты для того, чтобы их клали в печи, в которых пекут хлеб. А если прибавить к этому, что колесные повозки — явление сравнительно новое, то едва ли у нас есть основания приписывать колесу в кострах Иванова дня то большое символическое значение, которое придают ему сторонники солярной теории. Разумеется. Мы говорим здесь только о восточных славянах; символика различных народов различна, и восточные славяне могли заимствовать колесо в костре Иванова дня у своих западных соседей, где оно действительно могло являться символом солнца». Подобная аргументация до странности наивна для такого талантливого и эрудированного ученого, классика русской этнографии. Зачем же для бытовой утилизации старых колес (в качестве «превосходного топлива») поднимать их на шесте и скатывать с горок?

Рис. 34. Крестьянские дети с чучелом Масленицы — сжигаемым пучком соломы на шесте. Фото 1914 г. Музей этнографии народов России. По книге Соколовой (1979: 19, рис.) А колесные повозки известны на территории нашей страны с энеолита, с IV тыс. до н. э. Бочкой займемся позже. Исследователи издавна понимали, что Масленица — это языческий по своей природе праздник, и некоторые догадывались, что первоначально он приходился на другую дату, но был вытеснен Великим постом. А вот чему этот праздник посвящен первоначально — тут мнения расходились. Н. Афанасьев (1865, 1: 556) считал, что «название праздника заменило позабытое имя древней богини», которая и была представлена куклой. Ряд авторов следом за И. М. Снегиревым (1838, 3: 160; Копаневич 1903: 1) относил праздник к культу Волоса, скотьего бога, поскольку назван праздник по коровьему маслу, а в календаре приходится неподалеку от Власьева дня. Половая свобода, допускавшаяся на Масленице, побудила некоторых авторов (Руднев 1989: 126) считать, что этот праздник произошел «от языческих ярилиных игрищ». В. Ф. Миллер (1884: 39) считал, что в проводы Масленицы «слились два самостоятельных обряда: проводы относились некогда к старому году или к зиме, костры же зажигались как символ новой жизни, возродившегося солнца». К Миллеру присоединялись в этом мнении Чичеров (1957: 372) и Соколова (1978: 55) — проводы зимы. Делались и попытки вывести Масленицу из западноевропейского карнавала (Святочные 1894: 28), а эволюционисты говорили об общих корнях этих двух явлений —Дж. Дж. Фрэзер (1986: 286-306) видел в основе их регулярное убиение одряхлевшего зимой духа растительности, а то и казнь утратившего с возрастом магическую силу царя-жреца, в котором воплощался этот дух. Этому сопоставлению решительно противостояли патриотические ревнители самобытности всего русского. К. Голейзовский (1964: 244), приписав члену Британской Академии Дж. Фрэзеру мнение, что карнавальные обряды западных народов были всего лишь «перепевами древнерусских свадебных игрищ», отвергает даже такую связь: «Разница в отправлении этих обрядов заключалась в том, что на Западе они носили мистический или оргиастический характер, а «разгульный» русский праздник был связан с рождением новой жизни, нового солнца». Так что отечественный разгул был всегда, конечно, благороднее западного. Я. Пропп (1963: 26) видел смысл праздника в магической подготовке урожая путем, так сказать, удобрения почвы телом божества. Он трактовал обильную еду под Новый год как «магию первого дня» (чтобы весь год было такое же изобилие), а так как обжорство было принято и на Масленицу, то исследователь считал, что Масленица некогда совпадала со встречей Нового года — когда он еще приходился на март. Академик Рыбаков (1981: 376) тоже предполагал масленицу перенесенной на февраль с марта, но предпочитал простое толкование, лежащее на поверхности, — проводы зимы: «Правы те этнографы (академик явно имел в виду Вс. Миллера, на коего ориентировался и в ином — Л. К.), которые расценивают веселое сожжение масленицы и катание горящих колес с горы в реку как символическое сожжение зимы, как встречу весны в день весеннего равноденствия, когда день начинает побеждать ночь, тепло побеждает холод. Христианский пасхально-великопостный цикл сдвинул древнюю разгульную масленицу со своего (академик имел в виду: с ее. — Л. К.) исконного места — 24 марта, в силу чего она утратила свою первоначальную связь с весенней солнечной фазой...». В таком представлении славяне-язычники очень схожи с петровскими (и современными) организаторами народных празднеств — организаторами, воображение которых не шло дальше прямолинейной символизации времен года и почитаемых абстрактных понятий. Все-таки стержнем масленичного торжества являются проводы на тот свет, и это побуждает некоторых современных исследователей (Велецкая 1978: 79-81, 114-139) связывать Масленицу с культом предков, видеть в ней переосмысление реальных похорон. Показательны блины — у восточных славян это поминальная еда (Миллер 1884: 21; Zelenin 1927: 336; Пропп 1963: 18; Лаврентьева 1990: 42-44). Сани, ладья и корыто — характерные атрибуты и символы древних славянских похорон (Афанасьев 1865: 579-581; Анучин 1890; Велецкая 1978: 50-51, 119), то же можно сказать и о разодранных одеждах (Штернберг 1901; 1936: 204). Пародийный характер похорон, старания вызвать смех участников (в частности путем заголения) объяснены Проппом и другими исследователями как магические средства преодоления смерти, как нельзя более уместные на похоронах (Reinach 1912; Fehrle 1930; Пропп 1963: 100-104; 1976; Понырко 1984). С другой стороны, известно, какое огромное воздействие на стиль народных праздников оказали карнавальные шествия Петра I с провозом кораблей, шутами и т. п. Вполне возможно, что в запряженных цугом лошадях и сцепленных санях, лодках и корытах повторялись не какие-то древнеславянские подобия индийским колесницам Джагернаута, а петровские шутовские колымаги с кораблями (отсюда и сопровождающие «генералы» и т. п.).

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно