|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества | Автор книги - Лев Клейн

Cтраница 78

Угодных ему женщин Перун забирал не с помощью метания молний, а иначе — через одарение необычным потомством (утопление было следствием), а то и непосредственно утоплением. Такие женщины тоже должны были, оказавшись приближенными к богу, ведавшему погодой, получить влиятельность в этом вопросе. Но ожидать благодеяний от насильно утопленной ведьмы трудно, á вот направить ее влияние в нужную сторону необходимо. Отсюда заклинательный характер русальной обрядности, отсюда пронизывающая ее смесь интонаций заискивания, страха и угрозы. Все же русалкам и жертвы приносили, вешали на ветках пряжу, полотенца, рубашки и венки. Вождение русалки

Благодаря собственной среде обитания русалки обрели несколько иной облик, чем их прототипы, ведьмы, и статус особых демонических существ, отделенных от ведьм, так что границы этой исходной категории демонов подразмылись. Коль скоро же русалки стали важной силой, стимулирующей плодородие полей, началось пополнение их рядов. Прежде всего сюда вошла смежная категория заложных — молодые утопленницы (пусть и не имевшие детей). Кроме того, возможно, были случаи специального жертвоприношения таких девушек путем утопления, потому что свежая и специально предназначенная жертва угоднее богам, а жертвуемые люди рассматривались у славян (и не только у них) как посланцы, способные надежно передать просьбы людей (Чайкановип 1924: 25-36; Велецкая 1978: 29-30). Геродот (ГУ, 94) подробно переложил такие представления гетов: «Каждые пять лет геты посылают Салмоксису вестника, выбранного по жребию, с поручением передать богу все, в чем они нуждаются в данное время». Избранного убивают. В России до недавнего времени вкладывали покойному в руку письмо '(«пропуск», «подорожную») на тот свет к Св. Николаю (Успенский 1982: 122-124). У многих народов ритуально умерщвленные сородичи считались заступниками перед божеством (Зеленин 1935: 64-65; Велецкая 1978: 29-30). Еще Срезневский (1848: 95) заметил, что по формам обряда, содержанию и целям языческое трупосожжение у ранних славян приближается к жертвоприношению. У многих индоевропейских народов, в том числе славян, по преданиям, существовал обычай, который требовал умерщвления родителей — отправки их к богу, не дожидаясь, пока они станут немощными и дряхлыми: такие не смогут помочь с того света, (Велецкая 1978: 46, 61-66). Римляне, по Флакку, некогда сбрасы-1 вали шестидесятилетних стариков с моста (Каллаш 1889: 136-137)/ У сербов среди нескольких способов умерщвлять отмечен и такой: старика сажали в бочку и накрывали войлоком (Филиповип 1967: 270). У восточных славян чаще спускали на лубке в овраг, иногда (особенно в случае засухи) топили (Велецкая 1978: 49-51, 56), от чего, вероятно, остался обычай «купать стариков» по достижении 60 лет (Велецкая 1978: 158). Здесь нужно ввести существенную оговорку. Предания действительно чрезвычайно широко распространены по всему миру. В специальных работах, посвященных этому обычаю (Каллаш 1889; Штернберг 1902/1933; Зеленин 1937), этнографы рассуждают о причинах, которые могли его породить (тяготы кочевого образа жизни, скудость ресурсов и т. п.). Но обычай противоречит общеизвестному засилью стариков в первобытных общинах — геронтократии. Кроме того, как отметил Кисляков (1970: 78), «этнографы не смогли зафиксировать убиения или обречения на гибель стариков как обычая даже у самых примитивных народов». Кисляков считает, что если этот обычай и существовал, то в очень отдаленном прошлом. В этом контексте живая память об этом обычае у европейцев, в частности у славян, как это реконструирует Велецкая, представляется совершенно невероятной. Предания, надо думать, сложились из нескольких источников. Во-первых, это отдельные случаи убийства, действительно происходившие, но не во исполнение обычая. Во-вторых, это байки о жестокости молодых и их каре за это, рассказываемые в назидание самими стариками. Bo-третьих, и в основном, это ритуальные убийства стариков, либо из-за того, что их одряхление (это относится к жрецам и властителям) помешало исполнению ими важных магических функций (как установил Фрэзер), либо в качестве жертвоприношения. Если можно было вызвать дожди, отправив человека на тот свет (в жертву богам) путем утопления, то, по логике, возможен и обратный эффект: случайно утонувший человек, вовсе не предназначавшийся сородичами в жертву, мог и нехотя вызвать ненужные атмосферные осадки. Так оно и есть — в Герцеговине записано: «Когда падает большой град, то это знак, что утонул человек или в селе где-то есть удавленное некрещеное (внебрачное) дитя. Чтобы перестал град, призывают «утопленника» из своего села, чтобы он молился богу, да прекратится эта стихия» (ФилиповиЬ 1967: 274). Отбор, вероятно, в известной мере обусловлен составом русалок: утопленницы и умершие некрещеными дети. I Человеческие жертвоприношения у древних славян документированы, причем часто богам приносили в жертву пленных (Фаминцын 1884: 22, 47-50; Аничков 1914: 272). По Прокопию (1950: 240), франки, победив готов в 539 г., бросили женщин и детей побежденных в реку как жертву богам. Подобный способ известен и у славян Святослава. Лев Диакон (IX, 6) сообщает, что в Доростоле, хороня ночью своих воинов, славяне закололи над погребальным костом много пленников и женщин, а потом погрузили в воды Истра (Дуная) младенцев и петухов, так умертвив их. Жертвенное утопление женщин совершалось в России и позже, реально или в романтическом воображении, уже теряя прежний четкий смысл, — вплоть до легендарной персидской княжны, якобы брошенной Стенькой Разиным «в набежавшую волну». С этой традицией, несомненно, связаны календарные обряды «проводов русалки» и «крещения кукушки», отмечавшиеся у восточных славян еще недавно. «Вождение русалки», или «проводы русалки», «похороны русалки», «оплакивание русалки» (кроме указанных работ о русалках см. также: Гринкова 1947; Евсеев 1983), — основная часть русальской обрядности (рис. 30). В Белоруссии девушку, которая изображала русалку (почти без одежды, с распущенными волосами, в венке), сталкивали в жито и убегали с криком «Втекайма от русалки». В других местах примерно то же проделывали с соломенным чучелом (Соколова 1979: 213-217). Русские верили, что где резвились русалки, там трава и хлебы растут гуще (Токарев 1957: 93). В Южной и Центральной России девушки и молодые женщины, изображавшие русалок, переодевались в мужскую одежду, парни—в женскую, и прятались во ржи. Переодеванием такого рода нередко символизируется существование на том свете, где все наоборот (Пропп 1946: 52-53; Виноградова 1995: 373-374). «Русалки» ловили и щекотали молодежь. В Рязанкой губернии целую неделю девушки, изображавшие русалок, пугали по ночам людей, а в ночь на Петрово Заговенье жители вооружались палками, косами, кнутами и изгоняли «русалок». Чаще их провожали с почетом.

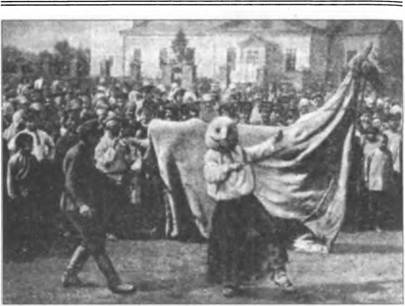

Рис. 30. «Вождение русалки» в с. Оськино Воронежской губ. — славянский обряд. Фото в Муз. Этнографии народов России. По книге Соколовой 1979: 221, рис.)

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно