|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Загадки поля Куликова | Автор книги - Юрий Звягин

Cтраница 26

Кстати, говорить, что русским после нашествия Тимура Орнач не известен — это означает совершенно игнорировать т. н. Повесть о Темир-Аксаке, имеющуюся в массе русских летописей, начиная с XV в., и рассказывающую о Тимуре и чуде с Владимирской иконой Божьей Матери, отведшей от Руси беду нового нашествия. Правда, такой повести нет в Симеоновской летописи и в Рогожском летописце. Так что ее не было, очевидно, и в Троицкой летописи. Нет такой повести и в Новгородско-Софийских летописях. Так что появляется она, очевидно, ближе к концу XV в. По крайней мере, самый ранний свод, в котором она читается, — т. н. Летописный свод Московский великокняжеский 1479 г. Список которого, правда, есть только в варианте XVIII в. Так вот, в этой повести приводится список городов и земель, завоеванных Тимуром. И в нем есть Орнач (или Арнач). Так же, как есть он и в особой статье, содержащейся в двух сборниках Софийской библиотеки датируемых первой третью XVI в. Вот ее текст: «Татарьскым землям имена: Самархант, Чагадаие, Хорусани, Голустани, Китаи, Синяя орда, Шираз, Испаган, Орначь, Гилян, Сизь, Шарбан, Шамахии, Савас, Арзуноум, Талфизи, Тевризи, Гурзустани, Обези, Гоурзии, Багдат, Темирькабы, рекше Железная врата. Орда Большая, Крым, Васьтаркан, Сараи, Азов, Калмакы, Ногаи, Шибаны, Казань» . Он практически совпадает со списком из Повести о Темир-Аксаке. Только в конце выброшено упоминание о землях в Малой Азии, а добавлены территории Поволжья и Причерноморья, поскольку автор описывает не земли, завоеванные Тимуром, а территории, в его представлении, находящиеся под властью татар. А написана статья, как указывает Н. А. Казакова , между 1506 и 1523 гг. Просто в том же сборнике есть аналогичная статья — «Европейской страны короли», по перечню монархов датируемая этим временем. Стало быть, не знаю уж, как там купцам, но русским книжникам Орнач был прекрасно известен в конце XV — начале XVI в. Да и Тырново после взятия его турками существовать не перестало. Создатель Синодального списка же знал, что этот город в руках турок (даже написал не «к Тырново», а «к туркам»), и что?

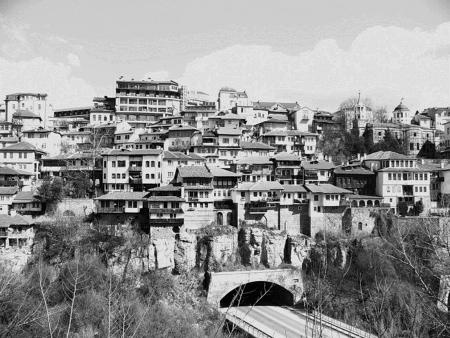

Велико Тырново Между прочим, А. Л. Никитин, анализируя список городов, заявил: он был составлен после завоевания турками Константинополя (1453) и Кафы (1475). То есть тогда, когда все упомянутые в нем населенные пункты пострадали от восточных захватчиков. Рим, который все авторы дружно считают летописным Римовым из «Слова о полку Игореве», — половцами. Орнач и Железные Ворота (Дербент) — Тимуром. Тырново, Константинополь и Кафа — турками. Объяснение ничем не хуже, чем у оппонентов (М. Н. Тихомиров, Г. Н. Моисеева, В. А. Кучкин и др.), полагающих, что в списке упомянуты важнейшие города, известные автору «Задонщины». Потому что, если считать Римом именно нынешнюю столицу Италии, тогда в списке лишь три столицы. Остальные — торговые города. Но чем Орнач лучше, к примеру, Риги, с которой у Руси были теснейшие торговые связи? Или Праги? Почему нет Сарая, столицы Орды? Вопросов больше, чем ответов. Кстати, у Никитина есть и еще один, на мой взгляд, достаточно серьезный, аргумент датировать составление текстов, читающихся во всех, кроме Кирилло-Белозерского, списках «Задонщины», концом XV в. Это упоминание в них о новгородцах, как участниках Мамаева побоища. Поскольку в ранних собственно новгородских летописях таких сведений нет. Появиться они могли только после присоединения Новгорода к Москве, то есть, после 1478 г. В общем, не зря Я. С. Лурье считал, что датирование «Задонщины» концом XIV в. «не представляется достаточно убедительными» . Скорее, следует предположить, что первый текст появился во второй половине XV в. Так, между прочим, считала М. А. Салмина. Она, проанализировав текст, утверждала, что автор «Задонщины» использовал Пространную летописную повесть, созданную, по ее мнению, в 1440-х гг. Большинство исследователей с ней не согласилось, полагая, что, наоборот, автор Повести прибегал к «Задонщине». А, может, зря не прислушались? Хотя, по моему анализу, получается: возможно, это большинство и право было. Вот только в дате «Задонщины» Салмина угадала: вторая половина XV в. (а Пространная повесть, тогда, — не раньше конца века). И была она по тексту близка к Кирилло-Белозерскому списку. Т. е. до «плача московских жен», без «новгородской помощи» и без списка городов. Кстати, именно в этом списке, в единственном, есть в заглавии слово «Задонщина». И еще: только в Кирилло-Белозерском списке Дмитрий, обращаясь к собравшимся князьям, говорит: «… гнездо есмя были едино князя великаго Ивана Даниловича». То есть собираются-то на битву «потомки Калиты». Не впрямую, конечно, но это, на мой взгляд, подчеркивает: для автора Куликовская битва все-таки является делом московского княжения. А вот в более поздних списках московский князь обращается к остальным уже как к потомству Владимира Киевского. То есть к князьям всей Русской земли. То есть мы наблюдаем типичное расширение значения битвы до общерусской. Между прочим, если внимательно вглядеться в текст «Задонщины» по реконструкции Дмитриева, видно, что после «плача» начинается некое повторение. Например, говорится, что «в тот же день, в субботу, на Рождество Святой Богородицы, разгромили христиане полки поганых на поле Куликовом, на речке Непрядве», в то время, как выше уже сообщалось: «А бились с утра до полудня в субботу на Рождество Святой Богородицы». После «плача»: «И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи булатные о шлемы хиновские», а перед: «…а гремели князья русские мечами булатными о шлемы хиновские». Сначала сообщается, что «полегли побитые погаными татарами князья белозерские, Федор Семенович и Семен Михайлович, да Тимофей Волуевич, да Микула Васильевич, да Андрей Серкизович, да Михаиле Иванович и много иных из дружин», а значитально позже по тексту вставлен перечень числа погибших бояр и воевод. И так далее. У вас не напрашивается вывод, что перед нами два текста, объединенных в один? Причем — довольно механически. Так что текст, читаемый в списках XVI–XVII вв., написан был, похоже, именно в XVI в., а позже еще и редактировался. И вот для этих редакций, вероятно, права Салмина: их авторы пользовались Пространной летописной повестью. Не исключено, даже, что и Сказанием о Мамаевом побоище, к которому мы сейчас и перейдем. Сказание о Мамаевом побоище

Но сначала подведем промежуточные итоги. Что же мы смогли извлечь из произведений Куликовского цикла, появление которых можно датировать XV — началом XVI в.? Высняется: очень немного. Сражение состоялось 8 сентября 1380 г., в субботу. Место: на Дону, между реками Непрядвой и Мечей, на большом чистом поле. Воевали между собой великий владимирский (он же московский) князь Дмитрий Иванович и ордынский князь Мамай. Последний не был ханом, но фактически правил в Орде. Дмитрию он хотел отомстить за поражение на Воже. К месту сражения русские шли через Коломну и устье Лопасни. А Мамай почему-то долго стоял на Дону (Мече). |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно