|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Загадки поля Куликова | Автор книги - Юрий Звягин

Cтраница 25

Ну если Софоний ничего не писал, тогда и говорить не о чем. Впрочем, даже если писал (не важно, кем был этот Софоний), то все равно не известно, когда и что именно. В «Задонщине» его имя присутствует на самом деле просто как ссылка на какого-то предшественника. Может быть, и автора неких произведений, поскольку перед этим говорится о Бояне. Но что это за произведения? Никитин, к примеру, отмечает использование в «Задонщине» «Слова о погибели Русской земли». Может быть, поминаемый Софоний, если он не просто посланец, — автор именно этого произведения (написанного, как полагают некоторые исследователи, в рязанских землях)? А что касается того, что его имя фигурирует и в заглавиях двух списков «Задонщины» («Писание Софония старца рязанца, благослови отче: Задонщина великого князя господина Дмитрия Ивановича и брата его князя Володимера Ондреевича» в Кирилло-Белозерском и «Сказание Сафона резанца, исписана русским князем похвала, великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его Володимеру Ондреевичу» в Синодальном), укажем: в последнем оно есть и в самом тексте. Ну, не будет же человек сам на себя ссылаться! Скорее переписчик, излагая протограф, напортачил. И еще одно. Неплохо бы было задуматься: а мог ли рязанец в XIV в. написать восхваление московским князьям? Ведь это был период ожесточенной борьбы Рязани с Москвой за независимость. Москвичи не раз совершали нашествие на рязанские земли, изгоняли ее князей. Да тому же Олегу Рязанскому пришлось дважды бежать от Дмитрия. Причем второй раз — непосредственно после Куликовской битвы. Так что, ох, вряд ли! Скорее текст «Задонщины» указывает на время, когда Рязань уже вошла в состав Москвы. Или по крайней мере попала под ее плотное влияние. А произошло это не раньше смерти Ивана Федоровича, внука Олега. Т. е. в 1456 г. Тогда на престол Рязани взошел восьмилетний Василий, которого московский великий князь Василий Васильевич забрал к себе «на воспитание до совершеннолетия». В рязанских городах сели московские наместники. А рязанского князя женили на московской княжне, которая, судя по всему, вертела, как хотела, сначала мужем, а потом сыном. И продолжалось это до 1501 г. Вот в этот период на рязанской земле и могла только быть написана «Задонщина». Кстати, отсюда и рязанские бояре могли появиться в списке павших на Мамаевом побоище. Так что если мы имеем рукопись с «Задонщиной», датированной ранее второй четверти XVI в., стоит задуматься: а был ли Софоний (если он — автор) родом из Рязани? Тем более, он в текстах почему-то упорно «резанец», через «е», хотя в летописях Рязань обычно пишется через «я» или «ять». И потом: почему он в Тверском сборнике назван брянским боярином? Позже, в разделе о восточных источниках, мы увидим, что есть и другая версия происхождения прозвища Софония, от слова «резать». Вопрос об авторстве понадобился мне больше для того, чтобы показать читателю: насколько, несмотря на не первое десятилетие длящуюся дискуссию, вокруг «Задонщины» много неясностей. Тем более, не до конца прояснен вопрос о том, какой из списков ближе к протографу. Да, Кирилло-Белозерский имеет прилично отличий. В нем единственном нет имени Софония в тексте, а есть только в заглавии. В нем совершенно иной «список городов», чем в других. Наконец, текст заканчивается на т. н. «плаче московских жен». Считают, что у Ефросина был неполный, дефектный текст протографа. Но можно ли утверждать, что именно дефектом объясняется разница в «списке городов»? Вернее, то, что в Кирилло-Белозерском списке вместо городов фигурируют земли. Думаю, Никитин вполне справедливо заметил, что перечень, содержащийся в списке, в основе своей имеет «Слово о погибели Русской земли». Там читаем: «до ляховъ, до чаховъ… до Устьюга, где тамо бяху тоймици погани, и за дышючимъ моремъ… до черемисъ… а угры твердяху… городы железными вороты» . То есть в Кирилло-Белозерском списке повторены ляхи, чехи, черемисы, Устьюг, поганые и «дышучее море». Возможно также, что и «Железные ворота» (хотя в «Слове…» это не город Дербент, носивший такое название, а вполне реальные обитые железом ворота городов). Это значительно больше, чем совпадений с текстом «Слова о полку Игореве», который традиционно считают за основу для «реплики» в «Задонщине». Ведь оттуда взята напрямую Волга, да еще, косвенно, «порожные земли» («дивъ… велитъ послушати земли незнаемые, Влъзе, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню»). Ну из того же «Слова о полку Игореве», но из другого места, взят, возможно, Рим. Только там это не столица Италии, а город Римов, по сведению Ипатьевской летописи, разрушенный половцами. Странно, конечно, что вместо тоймичей поставлены татары. Но это (и тут нужно согласиться с Никитиным) говорит скорее за то, что текст Кирилло-Белозерского списка не написан, а переписан с протографа Ефросином. Поскольку сам он, живя в Белозере, не мог не знать, что за Устьюгом никаких татар нет. Получается: список земель, до которых доходит весть о победе русских на Дону, в Кирилло-Белозерский список попал из протографа. Причем автор протографа пользовался «Словом о полку Игореве» и «Словом о погибели Русской земли». А откуда и когда взялся список городов в других вариантах? Скажем честно: а бог его знает! Если исходить из времени написания имеющихся у современных исследователей в распоряжении рукописей, то не раньше конца XVI века (собрание Музейское, № 2060). Причем в нем-то список короче: «Шибала слава к Железнымъ вратом, к Риму и к Кафы по морю, и к Торнаву, и оттоле к Царюграду…». В Синодальном списке XVII века появляется то, что принято считать Орначем: «Шибала слава к морю и к Ворнавичом и к Железным вратом, ко Кафе и к туркам и ко Царюграду…» Обратите внимание: вместо «к Торнаву» написано «к туркам». Наконец, в самом позднем списке Ундольского — самый полный вариант. Зато и города в нем написаны с максимальным искажением. Даже вместо Кафы какая-то Сафа. Список Ундольского вообще, надо заметить, отличается огромным числом «ляпов». К примеру, первых киевских князей, которым пел свои песни Боян, здесь именуют Игорь Бярикович и Владимер Всеславьевич. От Калки до Мамаева побоища проходит 170 лет. Дон в целом ряде мест именуется Дунаем. И так далее. Как вы думаете, это случайно, что чем более поздним временем датируется сохранившияся рукопись, тем полнее список упомянутых в ней городов? Что-то мало верится в такое совпадение. Скорее можно предположить, что текст дописывался. А, значит, мы имеем именно первые списки, а не их более поздние копии. Но тогда протограф «Задонщины», если он существовал, переписан был первый раз в 80-х гг. XV в. А это заставляет предположить: и написано произведение было примерно в те же годы.

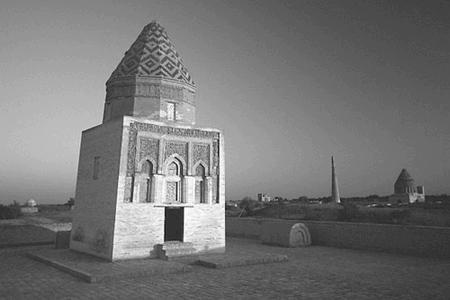

Старый Ургенч Что же касается упоминания Ургенча и Тырново… А кто-то пытался посмотреть: что было с этими городами в конце XV в.? Насколько я знаю, Ургенч (точнее, Старый Ургенч, чтобы не путать его с существующим ныне городом, построенным почти в двух сотнях километров в сторону в 1646 г.), игравший длительное время важную роль в торговле Европы с Востоком, был восстановлен уже через несколько лет после разрушения, по приказу того же Тимура. Не в том блеске, конечно, как во времена хорезмшазхов, когда он был вторым по величине городом после Бухары, но все же. С XV в., из-за того что Амударья отошла на 40 км от города (вследствии изменения русла), Старый Ургенч на самом деле стал загибаться, но просуществовал до середины XVII в. Сейчас он внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. И в нем есть такие признанные ЮНЕСКО архитектурные памятники, как медресе ибн-Хаджыба (XIV–XVI вв.), мавзолей Пирярвели (XIV–XVII вв.), Дашгала (XIV–XVI вв.), Маткарим-Ишан (XIX–XX вв.), Султан Али (1580). |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно