|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Загадки поля Куликова | Автор книги - Юрий Звягин

Cтраница 24

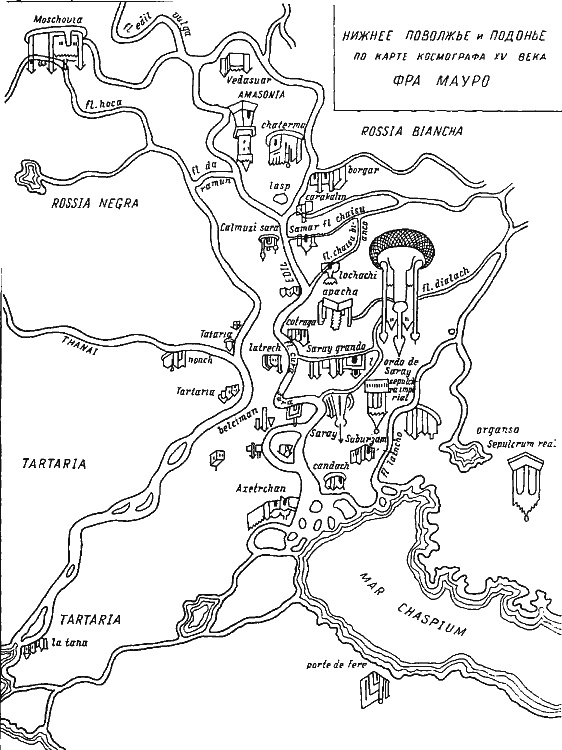

Последнее обстоятельство постоянно смущает историков. Ведь датой сражения на Калке считается традиционно 1224 г. А это обозначает, что либо Куликовская битва произошла в 1384 г., либо Калкинская — в 1220-м. Некоторые историки, чтобы выйти из положения, заявляют, что 160 лет прошло не до Мамаева побоища, а до написания «Задонщины». Честно говоря, смешно. Ведь никто не отрицает, что перед нами литературное произведение. Разве можно придавать такое значение указанным в нем цифрам? Понятно же, что автор просто использовал более красивое целое число! Далее, в «Задонщине» сообщается, что Мамай стоял на реке Мече «между Чуровым и Михайловым». Пересвет назаван чернецом (монахом), хотя тут же и брянским боярином. Упомянут его брат Ослябя, тоже чернец, имеющий сына Якова, принимающего участие в битве. Ослябя говорит Пересвету, что видит его и своего сына павшими в бою. О смерти самого Осляби в «Задонщине» ничего нет. Ну и, может быть, самое главное — именно в «Задонщине» поле битвы названо Куликовым. В летописных повестях везде говорится просто о поле у Дона или у устья Непрядвы. В общем-то, и всё, остальное — чистая лирика. Чего в «Задонщине» нет, так это Ягайло и Олега в качестве союзников Мамая. «Задонщина» была впервые опубликована в 1852 г. известным московским собирателем рукописей В. М. Ундольским (список Ундольского). Правда, оказалось, что известный чешский славист, знаток древнерусских памятников Йозеф Добровский то, что теперь называется Синодальным списком, видел еще в конце XVIII в. О чем и сообщил в своей рецензии от 1822 г. на «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина . В 1858 г. опубликовали Кирилло-Белозерский список, автором которого считается монах Ефросин, работавший в 80-х гг. XV в. Правда, листы, на которых написана в Кирилло-Белозерском сборнике «Задонщина», филиграней не имеют, так что датируются по бумаге других листов . Но все равно Кирилло-Белозерский список считается древнейшим. Кстати, он от остальных отличается существенно. Во-первых, значительно короче. Во-вторых, не содержит сообщения о новгородской помощи. В третьих, в нем совсем иной список городов, до которых «шибала слава» о победе русских на Куликовом поле. В списке Ундольского это место выглядит так: «А глава шибала к Железным вратам ли къ Караначи, к Риму и х Сафе по морю и к Которнову, и оттоле ко Царюграду…» . А в Кирилло-Белозерском: «… весть подаваша порожнымь землямь, за Волгу, к Железнымь воротамь, к Риму, до Черемисы, до Чяховъ, до Ляховъ, до Устюга поганых татар, за дышущеемь моремь» . А это место, между прочим, служит исследователям основанием для определения времени написания самой «Задонщины». Вот о времени написания и поговорим. На самом деле у сторонников ранней датировки (80-е гг. XIV в.) серьезный аргумент один: в списке городов упомянуты Орнач (Каранача в списке Ундольского, Ворнавич в Синодальном) и Тырново (Которнов у Ундольского, Торнав в Музейском № 2060). Считается, что упомянуты они, как значимые города в момент написания «Задонщины». При этом Орнач (Ургенч), как считают, был разрушен Тимуром между 1388 и 1392 гг. (и территория демонстративно засеяна ячменем). Город этот упомянут в русских летописях (Московский летописный свод конца XV в.) под 1346 г. («… того же лета казнь бысть от бога на люди под восточгою страною на город Орнач и на Хазьторокань и на Сарай и на Бездеж и на прочие грады»), и среди земель, завоеванных Тимуром в битвах с Тохтамышем . А на карте веницианского космографа Фра-Мауро, посещавшего, как считается, Нижнее Поволжье в первые годы XV века, есть город Organsa, около которого стоит примечание «Sepulcrum real», то есть — «в действительности могилы» . Относительно же Тырново традиционно указывается, что столица Болгарского царства была взята турками в 1393 году. Отсюда делается вывод: после того, как упомянутые города перестали играть важную роль, упоминать их было нечего. Значит, «Задонщину» написали не позже 1390 г. Точка зрения эта далеко не однозначна. Во-первых, мы видим, что отождествление одного из городов с Орначем довольно условно. И между собой-то Каранача и Ворнавич похожи мало, а уж с Орначем… Хотя, конечно, в протографе списка Ундольского могло быть «ко Арначи» (дальше увидим, что такое прочтение именно в данном списке возможно). Organsa Фра-Мауро тоже похожа на Орнач мало. Просто на карте она расположена примерно там, где и стоял Ургенч: восточнее Каспийского моря и южнее чего-то еще, что можно с натяжкой считать Аралом. Правда, в это большое озеро впадает, по венецианцу, что-то вроде Урала. В общем, картограф не очень эти края знал. С Тырново дела обстоят лучше. Понятно, что Которново может быть просто не разделенным на части сочетанием «ко Торново». Это запросто, поскольку в древнем русском письме слова и не разделялись. Поделили их уже исследователи.

Карта Фра-Мауро. XV в. В современной прорисовке Но вот что интересно: каждый из этих городов упоминается лишь в двух из четырех списков. Причем в Кирилло-Белозерском списке нет ни Орнача, ни Тырново. И для того чтобы строить на их упоминании датировку «Задонщины», исследователям нужно сначала доказать, что список Ундольского ближе к изначальному варианту произведения, чем Кирилло-Белозерский. Напомним, что, по мнению большинства исследователей, начиная с А. А. Шахматова, все существующие списки «Задонщины» восходят к одному какому-то варианту. Шахматов называл его «Словом о Мамаевом побоище». Другие просто говорят об изначальном тексте «Задонщины». Основание для того, чтобы искать нечто промежуточное, очевидно. Ведь несмотря на то что нас с детства учат считать автором «Задонщины» Софония Рязанца, это не так. Софоний упомянут в тексте самого произведения («Аз же помяну резанца Софония и восхвалю песнеми гусельными словесы сего великого князя Дмитрея Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича, а внуки святаго великаго князя Владимира Киевского» — список Ундольского; «И здеся помянем Софониа резанца, сего великого князя Дмитрея Ивановича и правнука святого князя Владимира киевского и брата его Володимера Андреевича» — Синодальный список; «И я ж помяну Ефоня ерея резанца в похвалу песньми и гуслевыми и буяни словесы и сего великого князя Дмитреа Ивановича и брата его князя Владимера Ондреевича» — список Исторического музея № 2060) то ли как создатель некого предшествующего произведения о Мамаевом побоище, как считал Шахматов (и многие за ним), либо как человек, принимавший участие в самом событии (именно это толкование напрашивается из Синодального списка). Последнюю версию наиболее подробно, пожалуй, развил А. Л. Никитин в своей статье «Что написал „Софоний Рязанец“?» . Взяв за основу гипотезу А. Д. Седельникова и В. Ф. Ржиги об аутентичности Софония «Задонщины» Софонию Алтыкулачевичу, боярину Олега Рязанского, он обосновал: этот человек ничего не писал. Он просто был тем, кто передал Дмитрию сообщение от Олега о нашествии Мамая. При этом он указывал на Тверскую летопись, в которой под 6888 г. записано: «В лето 6888. А се писанiе Софонiя Резанца, Брянского боярина, на похвалу великому князю Дмитрiю Ивановичу и брату его князю Володимеру Андреевичу. Ведомо ли вамъ, Рускымъ государямъ, царь Мамай пришел изъ Заволжiа, сталъ на реце на Воронеже, а всем своим улусамъ не велелъ хлеба пахать; а ведомо мое таково, что хощетъ ити на Русь, и вы бы, государи, послали его пообыскать, туто ли онъ стоитъ, где его мне поведали?» . Именно этот текст и считает Никитин посланием Олега Дмитрию (тем самым, о котором упоминает Пространная повесть), переданным Софонием Алтыкулачевичем. Это явно не кусок «Задонщины», хотя и начинается с «А се писание Софонiя Резанца». И сведения в этом отрывке приводятся такие, каких нет до Сказания о Мамаевом побоище: что Мамай стоит на Воронеже и не велел своим людям пахать хлеб. С другой стороны, автор текста четко говорит князьям: «Вы бы проверили, там ли он, где мне сказали». Вот это совершенно уникальные строки, которых нет и в Сказании. Действительно, создается впечатление, что передано реальное послание — предупреждение. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно