|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Великий путь из варяг в греки | Автор книги - Юрий Звягин

Cтраница 8

Больше того, по Бернштейну-Когану, не было до XII века и особых торговых отношений между Новгородом и Киевом! Позже — были. Например, в 1137 году, когда новгородцы поссорились с киевским князем, они не смогли закупать хлеб ни в Смоленске, ни в Полоцке, а потому в городе наступил голод. А в 1161 году Ростислав Мстиславович, узнав, что в Новгороде притесняют его сына Святослава, похватал в Киеве новгородских купцов. В общем, он считал, что никакого торгового пути по Волхову — Ловати — Днепру не было. Может быть, кто-то иногда и ходил, но никак не регулярно. Скорее, если и возились товары, то из Киева они шли до Смоленска. А оттуда иногда возили в Новгород, а иногда (значительно чаще) к Балтийскому морю по Двине. И назад — то же самое. По Бернштейну-Когану, даже и «политического» пути из варяг в греки не было. То есть, скандинавские воины-наёмники сначала приходили на Русь, проводили там некоторое время в Новгороде, потом перекочёвывали в Киев, а уж оттуда опять-таки после определённой задержки двигались дальше на Константинополь. Исследователь цитирует, к примеру, Сагу о Колскеге: «В Дании принял крещение, но не поселился там окончательно, а пошёл на восток в Гардарики и провёл там одну зиму. Вскоре он оттуда отправился в Константинополь и начал там служить наёмником» [31]. Из новых историков можно сослаться, к примеру, на того же А. Л. Никитина или С. Э. Цветкова. Первый даже одну из глав в своих «Основаниях…» назвал «Путь „из варяг в греки“ и легенда об апостоле Андрее». «При рассмотрении… вопроса о пути „из варяг в греки“ по Днепру обнаруживается не только полное отсутствие свидетельств, подтверждающих его существование, но и ряд фактов, прямо говорящих о его мифичности», — пишет историк [32]. Первым таким свидетельством является, по мнению Никитина, упоминавшийся уже мной географический экскурс, вклинившийся в текст прямо за описанием «пути», который указывает выход из Оковского леса (т. е. леса, из которого вытекают реки Ока, Днепр, Западная Двина и Волга) в «море Варяжское» не по Ловати, а по Западной Двине. Это, по его словам, весьма существенно, потому что между речными системами Днепра и Ловати лежат два труднопроходимых водораздела, обособляющих верховья Западной Двины. Путь же с Каспия по Оке и на Двину отмечен многочисленными находками восточных серебряных монет VIII—IX веков, отсутствующими на Ловати, точно так же, как на протяжении всего течения Днепра византийские монеты отмечены только редкими и случайными находками. «Не менее существенен и тот факт, что по сравнению с двинским направлением протяжённость маршрута с верховьев Днепра через Новгород и Ладогу увеличивается более чем в пять (!) раз», — указывает Никитин [33]. А Сергей Эдуардович Цветков ссылается больше на археологические материалы: «Не в силах подтвердить реальность Волховско-Днепровского пути и археология. В. Я. Петрухин формулирует её выводы следующим образом: „По данным археологии, в IX в. основным международным торговым маршрутом Восточной Европы был путь к Чёрному морю по Дону, а не Днепру. С рубежа VIII и IX вв. и до XI в. по этому пути из стран Арабского халифата в Восточную Европу, Скандинавию и страны Балтики почти непрерывным потоком движутся тысячи серебряных монет — дирхемов. Они оседают в кладах на тех поселениях, где велась торговля и жили купцы. Такие клады IX в. известны на Оке, в верховьях Волги… по Волхову вплоть до Ладоги (у Нестора — „озеро Нево“), но их нет на Днепре“» [34]. Византийский археологический материал также не подтверждает, по утверждению Цветкова, существования Волховско-Днепровского пути. Самые ранние византийские сосуды в культурных наслоениях Новгорода относятся к XI веку (притом что подобные им изделия не найдены ни в Киеве, ни в других крупных городах Руси), а византийские монеты IX—X веков — редкость даже на берегах Днепра. В то же время только в Прикамье (на Балтийско-Волжском торговом пути) археологами найдено около 300 византийских монет. «Само месторасположение новгородских поселений не ориентировано на связи с Днепром. За Руссой к югу (на Днепр) нет крупных поселений, зато к юго-востоку (Балтийско-Волжский торговый путь) выросли Новый Торг и Волок Ламский» [35]. И всё же все аспекты вопроса никто из антинорманистов рассмотреть не собрался. В отличие от их противников. Хотя и те не очень старались. По сути, есть только одна специальная работа (Брима) да пара исследований помельче. Так что придётся заполнять пробелы. З. Игра по карте

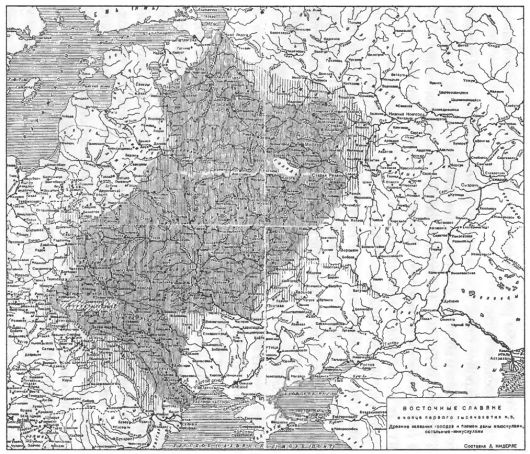

При этом будем последовательны и для начала, если наши предшественники искали маршрут пути с севера на юг по картам, продолжим эти игры. Перед вами выдержка их карты «Восточные славяне в конце первого тысячелетия н. э.» из книги классика славяноведения начала XX века чеха Любора Нидерле [36] (см. карту 3). Голову даю на отсечение, что хотя бы раз её видел любой историк, занимающийся вопросами Древней Руси.

Карта 3. Восточные славяне в конце первого тысячелетия н. э. Составил Л. Нидерле Теперь закройте глаза, постарайтесь на миг выбросить из головы то, что в неё долго вбивали, а потом снова посмотрите на карту водных путей Восточной Европы. И скажите: как бы вы сами поплыли с Готланда (где археологи фиксируют множество древних торговых поселений) или из районов нынешнего Стокгольма (там находились первые городские центры Швеции — Упсала и Бирка) в Чёрное море? Думаю, мы придём к одному и тому же заключению. Самое простое — по Висле и Бугу с волоками в Припять и далее по Днепру. Ну, из Стокгольма, может быть, ещё по Западной Двине и упомянутой уже Каспле или ряду других рек (Витьбе, Лукомле — Друти) — в Днепр. А уж чтобы забраться в Финский залив и Ладогу… Это как раз тот самый маршрут из Москвы в Петербург через Архангельск. Кстати, и по расстоянию получается похоже. Правда, среди историков принято говорить о том, что древние предпочитали плавать вдоль берегов, а не пересекать открытое море. Так-де безопаснее. Но это речь людей, никогда не плававших по морям на парусных (да и гребных) судах. Моряки, как один, твердят обратное: морскому судну (а, думаю, никто не будет возражать, что скандинавские суда были морскими!) опаснее всего у берега, где его подстерегают мели, скалы и внезапно налетающие из-за какого-нибудь мыса шквалы. Да и волны на прибрежных отмелях становятся выше и круче. Поскольку мне в студенческие годы довелось заниматься яхтингом, ходить по Балтике до крайней западной точки вод тогдашнего СССР и попадать в крепкие шторма, не могу не согласиться.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно