|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Великий путь из варяг в греки | Автор книги - Юрий Звягин

Cтраница 5

Маршрут искали, по сути, не столько на основе каких-либо письменных или археологических находок, сколько просто по карте. Как можно пройти из одного места в другое, максимально используя воду? — задавался вопросом историк. И выдвигал собственную гипотезу. В своём докладе, прочитанном в середине XX века, знаменитый экономист, историко-географ и специалист по экономической географии водного транспорта и промышленности С. В. Бернштейн-Коган [15] указал, что к тому времени было предложено аж девять вариантов!

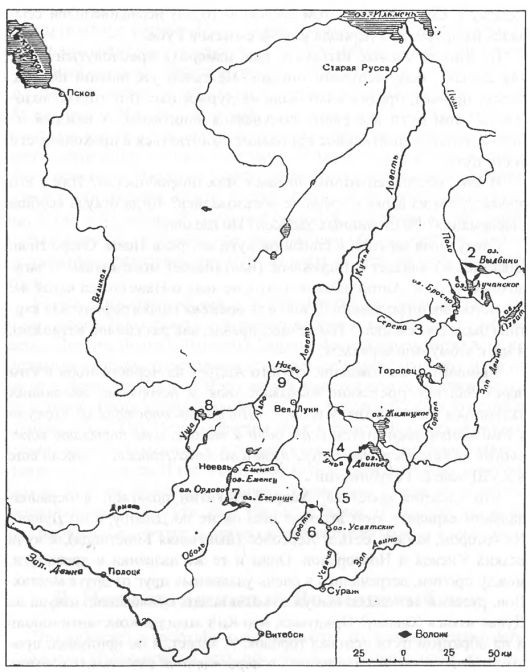

Карта 1. Предполагавшиеся разными авторами варианты путей через водораздел Ловать — Западная Двина — Днепр: 1. Через оз. Жаденье (Охват) — оз. Лучанское; 2. Через оз. Выдбино — р. Полу; 3. Через оз. Челно — оз. Сережу; 4. Через оз. Двинье — р. Кунью; 5. Через оз. Усвятское — р. Кунью; 6. Через оз. Усвятское — оз. Узмень; 7. Через оз. Езерище — оз. Еменец. Кроме того, предполагались пути: 8. Через р. Ущу — р. Удрайку; 9. Через р. Ущу — р. Насву Из них он наиболее вероятным считал путь через Торопу или через Сережу и Селигер. При этом следом за рядом исследователей ссылался на документы периода уже Московской Руси. Ну иногда учёные пытались ещё измерить пресловутый путь, так сказать, собственными ногами. Не такой уж плохой подход, между прочим, предки явно были не дурнее нас. Вот только волоков на этом пути всё равно получается многовато. А каждый из них — это дополнительное основание сомневаться в проходимости всего пути. И ещё: летописец-то что, не знал этих подробностей? Или в его время путём из варяг в греки не пользовались? Тогда откуда вообще информация? Из старинных записей? Но где они? Следующая загадка: в описании пути нет реки Невы. Озеро Нево (Ладожское) впадает в Варяжское (Балтийское) море каким-то загадочным устьем. Автор летописи, что, не знал о Неве (тогда какой же это источник информации?!) или в те времена гидрографическая картина была совсем иная? Последнее, правда, как раз вполне возможно, и мы к этому ещё вернёмся. Знаменитое же хождение святого Андрея из Чёрного моря в Рим через Балтику постоянно вызывает шок у историков, желающих задуматься над текстом летописи. «Посылать апостола из Корсуни в Рим помянутым путём есть одно и то же, что посылать кого-нибудь из Москвы в Петербург путём на Архангельск», — писал ещё в XVIII веке Е. Голубинский [16]. Что касается апостола, Андрей Никитин полагает: в первоначальном варианте этой легенды шёл он не по Днепру, а по Дунаю. На котором, кстати, есть и Херсонес (нынешняя Констанца), и куча всяких Киевов и Новгородов. Одни и те же названия в древности, между прочим, встречались в очень удалённых друг от друга местах. Вон, русский летописец вынужден был искать объяснение: откуда на Дунае взялся Киевец? Придумал, что Кий ходил в Константинополь и на обратном пути основал городок. А может, и не придумал, просто отразил в таком виде память о переселениях славянских племён. Действительно же на Балканах и в Восточной и Центральной Европе много перекликающихся названий племён и городов. А путь по Дунаю из Константинополя в Европу, между тем, действовал ещё со времён Римской империи. И вёл не только в Рим, но и на берега Балтики. Это же знаменитый Янтарный путь! Поклонники летописей, защищая легенду о хождении святого Андрея, говорят о знании летописцем реалий. То есть того, что возможен путь вокруг Европы. Но тогда мне бы хотелось поинтересоваться: может, эта возможность прийти в Константинополь через Рим и есть тот самый «путь изъ Варягъ в Греки», с которого начинается летописное повествование? О чём, кстати, писал ещё такой крупный знаток Византии, как В. Г. Васильевский: «Скандинавские искатели приключений отправлялись в Константинополь далёким окольным путём через земли Венедов, через Саксонию, Францию, земли Лангобардов, Рим, Апулию…» [17]. То есть с севера на юг лучше идти одним маршрутом, а с юга на север можно и другим, хотя и не обязательно только им. Тогда летописец действительно окажется человеком, не сведущим о подробностях, но вполне представляющим общую картину. Только сторонникам существования пути из варяг в греки-то от этого какой толк? Кстати, с подробностями у летописца как раз дело обстоит, ну, очень плохо. Чего стоит один только пассаж о едином месте зарождения Днепра, Волги и Западной Двины? Достаточно проделать ту же операцию, которую проводили историки, искавшие маршрут пути из варяг в греки: взять карту. И тут же оказывается, что от истоков Волги до истоков Двины километров 40—45, а от истоков Днепра до истоков Двины — все 150. Истоки Днепра даже в рамки Валдайской возвышенности не укладываются, в то время как Волга и Двина начинаются почти в середине её. Ничего себе получается лесок, да?! Оно, конечно, можно чуть ли не всю тогдашнюю территорию севера Руси одним лесом посчитать (по сути дела, так оно и было). Но это уже никак не географическое понятие, а прямая комбинация из пальца и потолка. Д. Этот загадочный Волковский лес

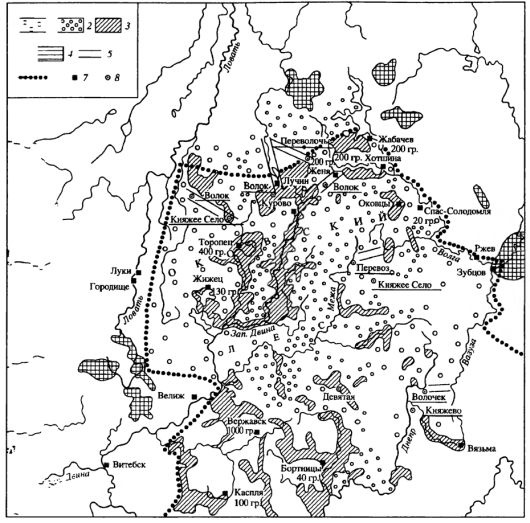

Что же касается географического понятия, то границы летописного Оковского (Волковского) леса попытался установить один из ведущих археологов, занимающихся Северо-Западом Руси, Л. В. Алексеев. И даже карту составил (см. карту 1а [18]).

Карта 1а. Карта летописного Оковского леса: 1 — реконструируемая часть Оковского леса; 2 — рудименты Оковского леса; 3 — скопления поселений Оковской земли (по распространению курганов); 4 — скопления несмоленских поселений (по распространению курганов); 5 — реконструкция волоков; 6 — граница Смоленской земли (по A. Н. Насонову); 7 — феодальные центры Смоленской земли, возле которых есть остатки городищ; 8 — современные топонимы Смоленской земли Правда, из книги видно, что для установления этой границы автору приходилось во многих случаях опираться только на упомянутый текст летописи. «Так как из него вытекала Западная Двина, то лес этот распространялся, следовательно, западнее её истоков» [19]. Или: «То обстоятельство, что из него вытекал Днепр, показывает, что лес доходил… до верхнего… течения р. Вазузы…» [20]. Практически, кроме летописи, Алексеев ссылается только на Герберштейна, то есть на описание иностранцем Московии XVI века. Да ещё на несколько топонимов, вроде села Оковцы на реке Пырышне, притоке правого притока Волги реки Песочной, или «Волконского кругляка» — башни в Витебске XVII века, от которой шла дорога на Смоленск через реку Касплю.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно