|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Популярная история мифологии | Автор книги - Елена Доброва

Cтраница 86

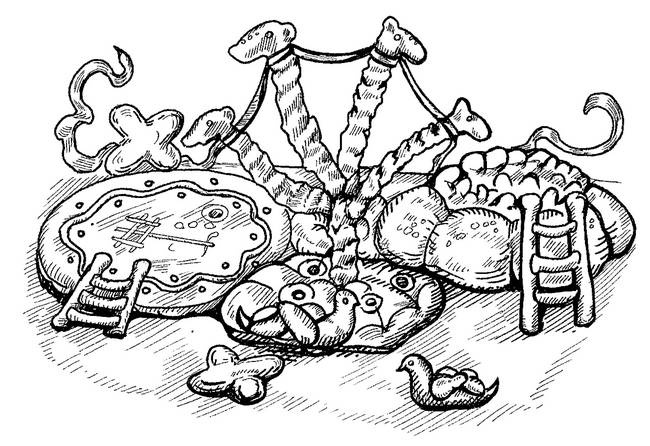

Лингвисты связывают происхождение имени Кащея с такими словами, как «кош» и «кошт». Сейчас однокорневыми являются слова «кость» и «костлявый». Со словом «Кащей» связано и появление таких существительных, как «кощун» и «колдун». В славянской мифологии Кикимора (Шишимора) столь же популярна, как домовые и лешие. Исследователи славянского фольклора и мифов связывают природу этого божества с древнегреческим Морфеем. Они имели одинаковые функции. Разница состояла только в том, что славянское божество изображалось как уродливое и злобное, тогда как Морфей присылал человеку сладкие сновидения. Сохранившиеся памятники письменности свидетельствуют, что славяне воспринимали Кикимору как младенца, похищенного дьяволом из материнской утробы еще до рождения. Кикимора олицетворяла собой сон и сновидения. Ее имя складывается из двух частей. Первая часть происходит от имени другого злобного божества – Шишиги. Вторая часть имени богини снов связана с именем богини смерти – Мары (Мор). Тем не менее Кикимора не приносила человеку смерти. А боялись ее только потому, что она могла наслать на ребенка кошмарный и беспокойный сон, спутать ночью оставленную пряжу, сбросить посуду на пол. Колядой древние славяне называли божество, олицетворявшее празднества. А ряд ученых склонны интерпретировать образ Коляды и как воплощение мира. Коляда изображался славянами в виде мальчика или девочки и символизировал солнце-младенца. Это божество появилось тогда, когда люди стали праздновать день зимнего солнцеворота, т. е. день нарождения молодого солнца, которое дает земле свет и тепло. Следы подобных представлений древних славян можно отыскать и в современной жизни. Не случайно нынешние художники изображают Новый год маленьким мальчиком, летающим в космосе. Коляда оказывался в плену у злой студеной Зимы, которая с помощью колдовских заклинаний оборотила его волчонком. Для того чтобы освободить из плена Коляду и уничтожить чары, необходимо снять с мальчика звериную шкуру и сжечь ее. По представлениям славян, начиная с этого времени Солнце подходит ближе к Земле, согревая ее своим теплом. Многие фольклорные песни содержат лирическое описание того, как молодое Солнышко облачается в новый яркий наряд, надевает золоченый кокошник, после чего «в малеваном возочку на вороном конечку» едет по небу и приносит на землю тепло и радость. Празднества, посвященные Коляде, проводились у древних славян в зимние святки, начиная с 25 декабря и по 6 января. Как правило, именно тогда случались самые лютые морозы. Это злилась ведьма Зима, чувствуя близкую смерть. А потому, устраивая веселый праздник, люди верили в то, что помогают освобождению прекрасного Коляды. В зимние святки молодые юноши и девушки надевали маски и ходили по соседним дворам, распевая песни-колядки, прославлявшие молодого, несущего новую жизнь Коляду, а также хозяев того дома, куда они пришли. В ответ щедрые хозяева должны были отблагодарить гостей различными подарками: баранками, бубликами, козульками, пирожками и караваями (рис. 118). Не случайно в древности на зимние святки преподносились именно такие дары. Обрядовая выпечка издавна была символом плодородия и обильного урожая.

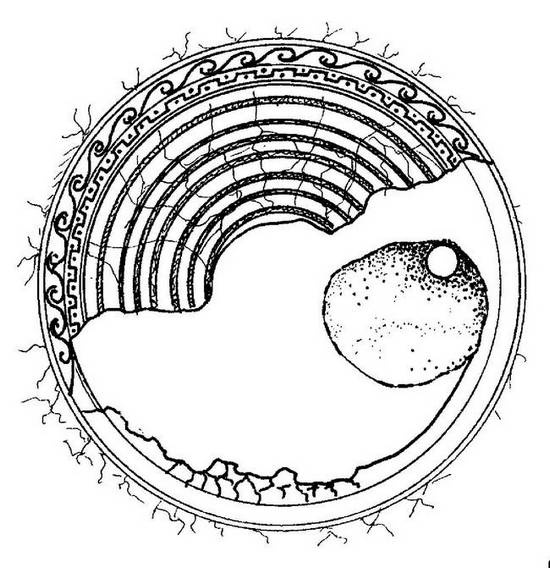

Рис. 118. Ритуальная выпечка древних славян Корша (Хорс) – такое имя носил у древних славян бог Солнца. Культ бога Солнца был особенно популярным также у скифов, которые именовали себя не иначе, как сколоты (дети Солнца). Благодаря дошедшим до наших дней памятникам письменности ученым удалось узнать имя древнего сколотского царя. Звали его Колоксай, что в переводе на современный русский язык означает «царь солнечного народа». Долгое время истукан, изображавший бога Солнца, находился в Киеве. Однако с принятием христианства он был разрушен. Происхождение имени Корша лингвисты связывают с глаголом «корчить». Знаменитый французский историк Р. М. Ле Клерк так говорит об этом: «Имя сего эскулапа происходит от слова «корчить», что значит «сжимать», «сокращать»… боли, конечно». Русский историк В. Н. Татищев связывает природу древнеславянского бога Корши с именем бога плодородия и виноделия у латинян, Бахусом. Однако подобную точку зрения на толкование характера и функций Корши разделяют не все современные исследователи. Крадой славяне называли жертвенный алтарь (рис. 119), на который приносили дары богам и сжигали мертвых. Нестор в «Повести временных лет», описывая традиции славянских племен, указывает на существование «крадов и требищ идольских».

Рис. 119. Обнаруженные праславянские жертвенные алтари Современные ученые предполагают, что такой жертвенник охраняла статуя бога Крода. При этом его изображение сопровождалось рыбой, находившейся под ногами божества и олицетворявшей преисподнюю, чашей, полной плодов, и колесом, которое было символом обновления природы и наступления новой жизни на земле. Такое изображение Крода было наполнено несколькими значениями. То, что бог босым стоял на скользкой рыбе, могло означать следующее: славяне (в частности, саксонцы, или венеды, у которых культ Крода получил наибольшее распространение) могли жить в самых опасных районах Европы. Непокрытая голова старика являлась своеобразным свидетельством благочестия и усердного служения богу. Белый пояс Крода – символ свободы древних славянских племен, а колесо, помимо основного значения обновления мира, являлось воплощением дружбы между людьми, входившими в один род или племя, а также их готовности в любой момент дать отпор и противостоять неприятелю. Как уже было сказано выше, подобные жертвенники-крады использовались для приношения даров и сжигания умерших. При этом мертвых сжигали не на ритуальных жертвенниках, а на крадах, имевших вид лодки, которая уносит душу умершего по небесной реке прямо в рай-вырий. У древних славян символами души были дыхание и дым. Люди считали, что после смерти душа обращается в дым (воздух), а затем поднимается в небо, где превращается в жаворонка. Жаворонков в древности воспринимали как птиц, которые с приходом тепла и приближением весны первыми прилетают на землю, покинув рай-вырий. Именно поэтому древние славяне праздновали прилет жаворонков (9 марта). Кроме того, считалось, что в этот день души умерших спускаются с небес на землю и слышат, о чем говорят живые. Поэтому в славянских племенах и родах проводили поминальные обряды по умершим родственникам (праздник Радуницы). |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно