|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Популярная история мифологии | Автор книги - Елена Доброва

Cтраница 88

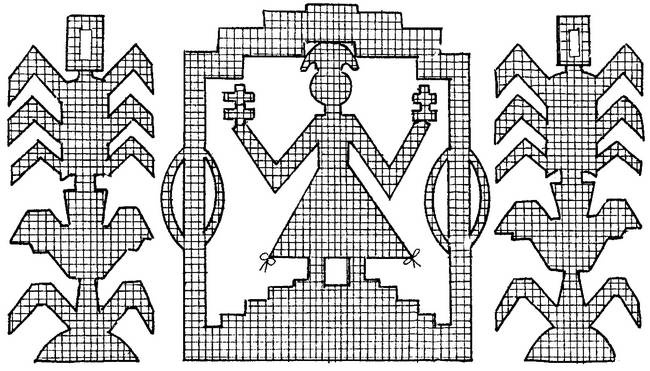

Как правило, во время проведения ляльника девушки водили хороводы. А одна из них должна была изображать Лялю. Ее одевали в белоснежные одежды и надевали на голову венок, сплетенный из зеленых трав и ярких цветов. Поющие девушки обычно взывали к милости прекрасной Ляли и просили ее ниспослать богатый урожай. В таких праздниках участвовали и так называемые Додолы, одетые в длинные платья с бахромой девушки. Они исполняли ритуальный танец дождя, умоляя небо послать на поля и леса обильные дожди, которые помогут вырастить урожай. Подобно тому как дом и домовое хозяйство охраняли домовые, леса и лесных обитателей защищали лешии. Их обычно изображали в виде маленьких человечков, которые имели козлиные бороды, рога и копыта. Чаще всего у них были какие-либо физические недостатки: кривизна на левый глаз, хромота на левую ногу и т. п. Лешие могли изменять свою внешность. Кроме того, блуждая по лужайкам и полянам, они становились настолько малы, что их не было видно из-за высокой травы. Те же, кто видел их в лесу, утверждали, что их рост не меньше лесных деревьев. Сохранившиеся до наших дней памятники письменности сообщают, что в древности бытовало такое поверье. Лешие заманивали людей в лес и уводили их в самые непроходимые чащобы, выбраться из которых человеку было не под силу. После нескольких часов бесплодных поисков дороги домой человек приходил наконец к темной пещере. После этого леший набрасывался на свою жертву и щекотал до тех пор, пока человек не умирал, бессильный оказать сопротивление безжалостному обидчику. В славянской мифологии существовало несколько лесных духов, называемых различными именами – среди них лесовик, лисунок, лешак, дикий мужик, Микола Дуплянский, попутник, боровик, лукавый, дед, дедок, бес, черт, шишига, мавка лесной, упырь, анчутка (божество, рожденное чертом и уткой), оборотень, волкодлак, нетопырь, чудо-юдо, лесной царь, судичок, гарцук, Баба-яга, лихо одноглазое, птица Страх-Рах. В зимнее время года лешие засыпали, а на их месте появлялись еще более злые и враждебные к человеку перуновы помощники, или калинники. Они также могли называться по-разному: Морозко, Трескунец, Студенец, Карачун. Подобные мифологические персонажи возникли в преданиях славян неслучайно. Человек, ощущая себя вне природы, постоянно чувствовал свою незащищенность перед стихиями, а потому любые явления природы, непонятные и пугающие, получали в его сознании отрицательную оценку. До сих пор ученые затрудняются ответить на вопрос о том, какими функциями была наделена богиня Макошь (Мокошь, Мокаша). До наших дней сохранились лишь вышивки, содержащие изображение богини и ее капища (рис. 123).

Рис. 123. Символическое изображение богини Макошь в вышивке В «Повести временных лет» говорится о том, как князь Владимир Великий повелел поставить в Киеве статую богини Макошь. Памятники письменности подтверждают, что культ богини Макошь был особенно распространен у восточных славян. Ее имя связывают со словами «ма» (мать) и «кошь» (корзина, кошара). Таким образом, богиня Макошь олицетворяла собой хороший урожай, результаты сельскохозяйственного труда. Однако получение богатого урожая во многом зависело от погодных условий, т. е. от воли случая. А потому и Макошь воспринимали и чтили как богиню судьбы. Ее изображали державшей в руке рог изобилия. Кроме того, в сознании древних славян Макошь представлялась символом счастливой семейной жизни. После принятия христианства функции Макошь стала выполнять Параскева Пятница. Она покровительствовала богатому урожаю и торговле. В ее честь возводили храмы. Так, в Новгороде в 1207 году появилась церковь Пятницы на Торгу. А в период с XII по XIII век подобные храмы были выстроены в Чернигове и Москве. Издавна пятницу считали на Руси торговым днем. Священнослужители составили даже особый апокрифический календарь, в котором праздниками были объявлены 12 пятниц. Необходимо заметить, что только Параскева Пятница пользовалась таким уважением и популярностью из всех других богов, представлявших славянский пантеон. Празднование дня Святой Параскевы проводили 28 октября. Именно с этого дня заканчивались все полевые работы и славяне погружались в домашние дела: пряли пряжу, ткали, готовили приданое и т. п. Перун был одним из главных богов в славянской мифологии. Он покровительствовал власти и мужеству, был олицетворением сильного мужского начала, а потому пользовался особенной популярностью в среде князей. Столь же сильными, как и сам Перун, были и его многочисленные помощники. Свиту бога представляли Гром, Молния (Тетушка Маланьица), Град, Дождь, Ветры (сыновья), русалки и водяные. Празднества, посвященные почитанию Перуна, проходили у древних славян 20 июля. С принятием христианства этот праздник совпал с Ильиным днем. Функции Перуна тождественны функциям римского бога Юпитера. Он повелевал громом и молнией. С такими представлениями славян связывают и происхождение его имени. Перун почти во всех славянских языках означает «гром». В 980 году по велению Владимира Великого в Киеве установили истукан Перуна. В «Повести временных лет» можно найти такое его описание: «Перун был сделан из дерева, голова его – из серебра, а борода – из золота». В ряде других, дошедших до наших дней памятниках славянской письменности авторы, описывая статую Перуна, говорят: «Ноги у него были железные; а одною рукою держал он камень в виде молнии, украшенной драгоценными каменьями». На Руси долгое время существовал обычай разжигать рядом со статуей Перуна костер. Для этого обычно сжигали дуб. Если же костер потухал, то жреца, который должен был следить за огнем и идолом, наказывали смертной казнью. Ученые говорят о том, что подле статуи Перуна всегда стоял жертвенный алтарь. Каждый из почитателей бога-громовержца приносил в дар все, что мог. Это были забитые домашние животные, а также овощи и фрукты, выращенные на огородах. Тот же, кто не мог принести ничего съестного, возлагал на алтарь волосы с головы или бороды. Кроме того, Перуну «дарили» и леса, рубка деревьев в которых была строго запрещена. В противном случае ослушника могли предать смертной казни. Как уже было сказано выше, в славянской мифологии Перун имел самое большое значение из всех остальных богов. Поэтому после принятия на Руси христианства статуи Перуна уничтожались с особой жестокостью и гневом в Киеве, Новгороде и других городах. В Новгороде до сей поры жива легенда об уничтожении идола Перуна. Сначала статую бога пронесли через весь город. При этом идол будто бы ожил и закричал: «О горе мне! Вчера еще меня почитали, а нынче посрамляют!» Тогда решили новгородские православные священники сбросить идола в реку. И поплыл он навстречу течению. А проплывая мимо людей, собравшихся на берегу, вновь заговорил: «Граждане новгородские! Это оставляю вам в память мою!» После чего выбросил на берег палку. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно