|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Древний Кавказ. От доисторических поселений Анатолии до христианских царств раннего Средневековья | Автор книги - Дэвид Лэнг , Чарльз Берни

Cтраница 17

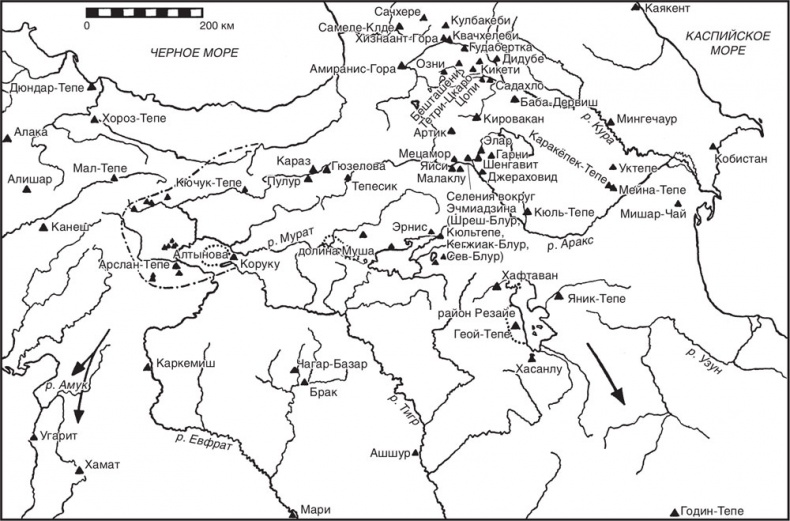

Карта 2. Важные поселения ранней закавказской культурной зоны и за ее пределами (Стрелки показывают направление распространения культуры от места ее зарождения. Прерывистая линия обозначает примерную западную границу культурной зоны. Линии из точек окружают районы особенно плотной занятости, куда следует включить также долину вокруг Еревана) Тройственное разделение доисторических культур чрезвычайно популярно у археологов. Разве не должны все этапы человеческого развития иметь начало, середину и конец? Такое разделение на три основных периода было предложено для ранней закавказской культуры историками Армении и Грузии; для восточноанатолийской части – автором; для современного периода К Геой-Тепе – археологом, проводившим там раскопки. Сейчас о культурной последовательности 3-го тыс. до н. э. в Грузии и Армении известно достаточно много, чтобы отнести все материалы к одному из периодов. Но радиоуглеродный анализ проводился слишком редко, чтобы на соответствующие даты можно было полностью полагаться, хотя они, безусловно, дают достаточно упорядоченную последовательность периодов. Даты также показывают, что теорию проникновения в северном направлении к Кавказу нельзя принять без дополнительных исследований, потому что в двух поселениях Грузии – Квачхелеби (Квацхелеби) и Амиранис-Гора – культурные слои датируются 3000 г. до н. э. Для Квачхелеби С1 дата 2800 г. до н. э. ± 90 была получена из культурного слоя, под которым располагается еще два. А для поселения Амиранис-Гора мы располагаем двумя датами, полученными не из самого нижнего слоя: 2835 г. до н. э. ± 170 и 2680 г. до н. э. ± 180. Южнее – в долине Аракса – из Кюль-Тепе II определили дату – 2920 г. до н. э. ± 90. Близость трех радиоуглеродных дат из отдельных поселений делает их еще более убедительными. Правда, хотелось бы иметь больше дат, особенно из Армении, где неизвестны более ранние периоды, чем третья заключительная фаза ранней закавказской культуры. Для абсолютной хронологии второго периода есть одна дата из Геой-Тепе – 2574 г. до н. э. ± 146; из Яник-Тепе – от 2621 г. до н. э. ± 79 до 2324 г. до н. э. ± 78. В третий период попадает две даты из Яник-Тепе: 2086 г. до н. э. ± 104 и 1816 г. до н. э. ± 63, и одна из Шенгевита IV – 2060 г. до н. э. ± 80. Все это дает возможность установить примерную продолжительность этой культуры-долгожительницы: от 3250 до 1750 г. до н. э. При этом ранние культурные слои во многих регионах возникли намного позже даты начала самой культуры, а остатки в таких консервативных регионах, как Ванский, должно быть, сохранились и до 1500 г. до н. э. Отметим, что единственно бесспорное свидетельство для такой низкой датировки конца ранней закавказской культуры в Ванском регионе дают радиоуглеродные даты из Яник-Тепе закавказской культуры. Иначе таким образом всего лишь заполнялся пробел до подъема Урарту. Свидетельства из Хафтавана (северо-восточный край озера Урмия) дают основания полагать, что аналогичный консерватизм существовал и там [77]. С увеличением числа материальных свидетельств более ранние упрощенные теории в какой-то мере утрачивают силу. Эволюция ранней закавказской культуры в целом была сложнее, чем предполагалось изначально. Один из выводов автора [78] о том, что вначале существовала удивительная однородность материальной культуры (это подтверждает факт наличия керамики в обширной зоне – от Малатьи до Кавказа и от Эрзинкана до озера Урмия), остался в силе. Так же как и общее утверждение, что эта однородность имела тенденцию распадаться на региональные варианты, хотя она отчетливо проявилась только в третьем периоде трехчастного хронологического разделения. Так что вполне мог существовать период быстрого и широкого заселения этой горной зоны пришельцами, за которым последовал более длительный этап культурной стабильности, при этом переход занял несколько столетий. Большой интерес историков и филологов к приходу индоевропейцев, особенно хеттов, на Ближний Восток через Кавказ около 2000 г. до н. э. и позже предполагает изменение материальной культуры на рассматриваемой горной территории, по крайней мере в Закавказье и Восточной Анатолии. Тем не менее нарушение непрерывности вовсе не является очевидным. Важные перемены, произошедшие в третьем культурном периоде, явившиеся результатом прогресса в металлообработке и торговле, представляются заслугой местного населения, а не индоевропейских пришельцев, археологических следов которых найдено крайне мало. Более того, ранняя закавказская культура, продолжившаяся в разной степени в начале 2-го тыс. до н. э., оказала глубокое влияние на последующие культуры. Объяснить долговечность и высокую приспособляемость ранней закавказской культуры можно по-разному. Но, как подчеркивали советские археологи, в результате была достигнута экономическая стабильность, основанная на земледелии и скотоводстве. Где эти средства существования изменились во 2-м тыс. до н. э., там была нарушена непрерывность оседлой жизни. Но в тех местах, где земледельцы и скотоводы сохранили образ жизни своих предков, культурные традиции продолжились, хотя и модифицировались, так что со временем перестали быть узнаваемыми в артефактах. Попытка поместить население ранней закавказской культуры в контекст Древнего Ближнего Востока, где письменные документы начали давать скудную историческую информацию, представляется вполне уместной. Физическая антропология не помогает, так же как и записи из самой высокогорной зоны до IX в. до н. э. – Урарту. Единственное исключение – стела, установленная Тиглатпаласаром I в долине возле Буланика, расположенного в верховьях Мурата (Арсании). Известно, что язык урартов был родствен хурритскому, причем настолько, что его вполне можно считать потомком хурритского языка, хотя, вероятно, не все филологи со мной согласятся. Таким образом, есть основания считать урартов принадлежавшими к роду хурритов. Этому выводу не противоречит их широкое расселение в Северной Сирии и Месопотамии во 2-м тыс. до н. э. Таблички из Нузи и Алалаха – источники, свидетельствующие о хурритском присутствии в центральной части Плодородного Полумесяца [79]. Хеттский царь Мурсили I, совершивший успешное молниеносное нападение на Вавилон, датируемое по «средней хронологии» примерно 1595 г. до н. э., положил конец династии Хаммурапи. Он же позволил касситам, народу индоевропейского происхождения, постепенно проникавшему на равнины с Загроса, установить контроль над Вавилоном, который они сохраняли четыре столетия. По пути домой Мурсили угрожали хурриты – на территории, по которой с добычей шла его армия [80].

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно