|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Тайны подводной войны. 1914–1945 | Автор книги - Николай Баженов , Мирослав Морозов , Андрей Кузнецов , Сергей Махов

Cтраница 50

75. Отсутствие на подводной лодке акустики затрудняло выполнение задачи (не смогли атаковать транспорт во время снежного заряда); возможно, что во время плохой видимости были пропущены незамеченные транспорты. Постоянная течь клинкетов затрудняла выполнение задачи, приходилось иногда погружаться по два раза. Необходимо клинкеты сменить на захлопки» (ОЦВМА,ф. 112, д. 33052, л. 120–121). Анализируя все это, невольно вспоминаешь фразу заместителя наркома обороны, начальника Главного управления ВВС Красной Армии генерал-лейтенанта П.В. Рычагова: «Товарищ Сталин, вы заставляете нас летать на гробах!» и то, чего эта фраза стоила ее автору. В случае с Константиновым все, к счастью, закончилось благополучно. 31 октября он сдал должность командира лодки и поступил в распоряжение Организационно-строевого управления (ОРСУ) СФ. Оно нашло ему применение, отправив в составе советской военной миссии в Англию. За рубежом Константинов пробыл недолго и уже в 1942 году вернулся на Родину на должность помощника начальника штаба Северного отряда кораблей Беломорской военной флотилии. Закончил войну он начальником конвойной службы Северного флота и умер в Петербурге в середине 90-х, намного пережив большинство своих бывших сослуживцев и хулителей по бригаде подводных лодок. Новым командиром «Д-3» стал капитан-лейтенант Михаил Алексеевич Бибеев. Его послужной список заслуживает того, чтобы остановиться на нем подробнее. Родившийся в 1904 году Бибеев, как и Константинов, был призван в ВМФ в 1933 году из кадров торгового флота. Окончивший мореходное училище еще в конце 20-х, он успел поплавать и на командных должностях, благодаря чему попал не в штурманский, а в командирский класс УОПП. В марте 1935 года, сразу после его окончания, Михаил Алексеевич был назначен помощником на черноморскую подводную лодку «Щ-203», а с октября 1936 года стал ее командиром. Прослужив в данной должности 25 месяцев, Бибеев поступил на командирский факультет Военно-морской академии. С началом войны состоялся досрочный выпуск, по результатам которого 30 июня приказом Наркома ВМФ № 01066 капитан-лейтенант Бибеев назначался командиром подводного крейсера «К-2» БПЛ СФ. Готовя приказ по старой заявке, московские кадровики не знали, что данной вакансии фактически нет — штатный командир «катюши» В.П. Уткин, болевший длительное время туберкулезом, переборол хворь и вернулся к исполнению служебных обязанностей. В результате капитан-лейтенанту с академическим образованием пришлось назначаться на должность командира по организационно-мобилизационной работе штаба БПЛ. В то же время по сохранившимся документам и мемуарам можно утверждать, что Бибеев быстро завоевал авторитет у командования. Когда в начале октября встал вопрос о кандидатуре офицера, которому предстояло совершить боевой поход на британской подводной лодке в качестве представителя советского ВМФ, начальство выбрало Михаила Алексеевича. Сам поход субмарины «Тайгрис» не сопровождался впечатляющими успехами, но позволил Бибееву воочию пронаблюдать тактику и организацию службы у «просвещенных мореплавателей». Казалось, что, кроме метода торпедной стрельбы с временным интервалом, заимствовать у них нечего. 29 октября, спустя 13 дней после возвращения из похода, Бибеев получил приказ принять подводную лодку «Д-3». «Старушка» к этому моменту уже девять дней находилась в доке мурманского судоремонтного завода наркомата рыбной промышленности. Точное содержание произведенных работ неизвестно, но столь необходимым кораблю текущим ремонтом они не являлись. Из анализа документов можно почти наверняка утверждать, что ремонтники заменили клинкеты и попытались наладить работу шумопеленгаторной станции. Были отремонтированы перископы. При съеме командирского по случайному стечению обстоятельств получил тяжелую травму помощник П.Д. Соколов — ему оторвало два пальца на левой руке. В очередной поход вместо него отправился дивизионный минер капитан-лейтенант A.M. Каутский, давно стремившийся к самостоятельной должности на подводной лодке. Как и было положено, в первый поход с новым командиром шел обеспечивающий — уже знакомый нам И.А. Колышкин, получивший только что звание капитана 2-го ранга. 11 ноября лодка вышла из дока, 12-го перешла в Полярное, а спустя десять дней отправилась на позицию в устье Порсангер-фьорда. Неприятности начались почти сразу после выхода в море. До исхода суток 22-го вышли из строя носовые горизонтальные рули (сломался валик разобщения рулей от шпиля; 24 ноября неисправность устранена) и, что еще хуже, оборвался проволочный подвес гирокомпаса. Восстановить его своими силами было невозможно, а плавать по магнитному компасу ГОН, да еще и в условиях видимости, характерных для того времени года, — просто опасно. По вполне понятным причинам Бибеев не стал предлагать вернуться в базу, хотя лодка еще не успела уйти от нее далеко. В результате корабль прибыл на позицию только в 10 часов 24-го, имея неувязку на 60 миль к западу. В конце концов «Д-3» прибыла к устью Порсангер-фьорда, где держалась не слишком далеко от берега (счисление постоянно уточнялось по береговым ориентирам), но и не слишком близко. Эхолот работал ненадежно, уточнить счисление по характерному изменению глубин не удавалось и, стоило только потерять берег из виду, как могла последовать посадка на мель. Это оказывало заметное сдерживающее влияние на боевую деятельность «Д-3». Забегая вперед, отметим, что в этом походе субмарина провела в подводном положении у берегов противника всего 131,4 часа (время наиболее длительного погружения — 12,5 часа), а в надводном — 421 час. Батарею заряжали всего 8 раз. Посадка на мель чуть было не произошла при первой попытке проникнуть на прибрежный фарватер. Второй подход к берегу оказался более успешным. Утром 28-го, несмотря на предупреждение комфлота не заходить глубоко во фьорды, Бибеев с Колышкиным решили осмотреть бухту Хоннингсвога. К счастью, искать добычу долго не пришлось. В 13:00 по левому борту обнаружился тральщик, спустя 15 минут — второй и, наконец, в 13:33 идущий позади них транспорт. Поскольку на самом деле только что вышедший из Хоннингсвога конвой насчитывал не одно, а три судна (германские пароходы «Людвиг» (1065 брт) и «Альдеборан» (7891 брт), а также норвежский танкер «Эрлинг Линдё» (1281 брт) в охранении сторожевиков «Того» и «Киаочау»), очевидно, что условия видимости были далеки от идеальных. По-видимому, «камуфлированным транспортом водоизмещением 6000 т» являлся «Людвиг», по которому в 13:44 был произведен трехторпедный залп. Спустя минуту на лодке зафиксировали взрыв. Точная причина его неизвестна, но к попаданию он отношения не имел. Роль отсутствующей системы БТС сыграл командир БЧ-5 Челюбеев, принявший в момент выстрела много воды в уравнительную цистерну. Подлодка провалилась до глубины 66 метров, так что наблюдение в перископ оказалось сорванным. Сразу после атаки «Красногвардеец» лег на курс отхода на север, поскольку дальнейшее движение в юго-восточном направлении приводило прямиком на прибрежные скалы.

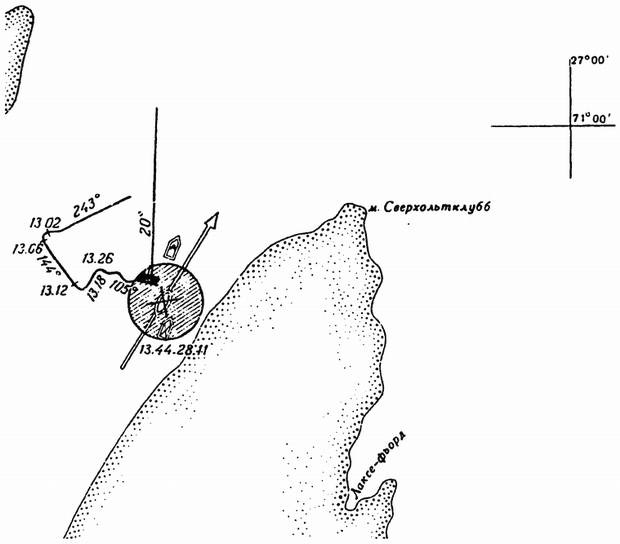

Схема атаки 28 ноября 1941 года Любопытные воспоминания об этой атаке оставил Колышкин: «Взрыв послышался очень сильный. Но только один. Значит, попали одной торпедой. Хватит ли ее, чтобы прикончить судно? Когда мы всплыли на перископную глубину (лодка всплыла под перископ в 14:20. — М.М.), то из-за тумана ничего не увидели. А жаль. Может быть, транспорт только подорван, но еще продолжает жить. Правда, шум его винтов, как доложил акустик, прекратился. Это значит, что ход он все-таки потерял, и хлещущая в пробоину вода, наверное, сделает свое дело» [93]. В соответствии с этим «наверное» атакованный 28 ноября транспорт был занесен на боевой счет «Д-3» как потопленный. Что же касается точности показаний акустика, то в своем послепоходовом донесении Бибеев написал: «Слышимость акустики совершенно отсутствовала» (ОЦВМА, ф. 112, д. 1497, л. 278). Читать написанные Колышкиным строки тем более странно, если сравнить их с другим местом из мемуаров, тем, где он рассуждает о методах установления результатов торпедных атак: «Тут следует сказать о большой щепетильности, с которой наши командиры оценивали результаты своих атак. Трудно, порой очень трудно было точно установить, что сталось с атакованным судном. Отмечались почти невероятные случаи, когда никто в лодке, даже гидроакустик, не слышал взрыва. А в перископ было совершенно ясно видно, как транспорт тонет. Что ж, законы, по которым звук распространяется в водной среде, капризны. Но гораздо чаще случалось наоборот. Взрыв слышали все, а увидеть, что произошло после этого взрыва, не удавалось никому. Мешали корабли охранения, или снежный заряд, или плохая видимость, или и то, и другое, и третье вместе.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно