|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Тайны подводной войны. 1914–1945 | Автор книги - Николай Баженов , Мирослав Морозов , Андрей Кузнецов , Сергей Махов

Cтраница 49

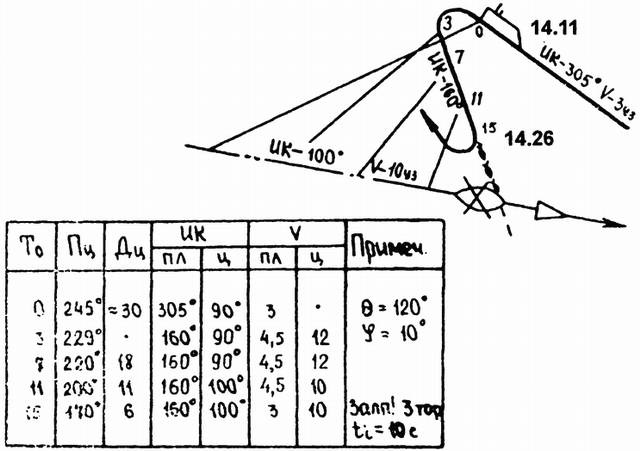

Схема атаки 11 октября 1941 года Утром 14-го на лодке окончательно «скисла» акустика. К счастью, поход уже близился к концу, но спустя несколько часов «Д-3» пришлось еще раз встретиться с вражеским конвоем. Два транспорта в охранении трех миноносцев — реально теплоходы «Хартмут» (2713 брт), «Map дель Плата» (7333 брт) в сопровождении «Гальстера», «М 18» и «М 22» — шли на восток. Субмарина начала маневрирование, но в процессе его потеряла цель в снежном заряде. Кстати, снегопад и туман оказались настолько густыми, что «Хартмут» потерял караван и достиг Киркенеса лишь на следующий день. Еще один шанс одержать победу оказался упущен. Вечером следующего дня «Красногвардейца» отозвали в базу. За время похода корабль провел 301 час в подводном и 296,5 часа в надводном положении, произвел 22 зарядки батарей, израсходовал 56 тонн соляра. Главный же результат — «потопление» четырех транспортов — так и не был побит ни одной подлодкой СФ в 1941 году. Казалось, что выход из тупика летних месяцев найден, нужно лишь шире внедрить новый метод торпедной стрельбы и повысить активность командиров. У командования результаты четвертого похода «Красногвардейца» вызвали противоречивые чувства: с одной стороны, налицо многочисленные «победы», с другой — обеспечивающие не пожалели черной краски для описания поведения командира лодки. Это очевидно даже несмотря на то, что обеспечивавший комдив не стал оставлять письменных свидетельств с оценкой действий Константинова. Датированные 28 октября «Выводы командира БПЛ о боевом походе подводной лодки "Д-3"», содержали следующий текст: «1. На подводной лодке "Д-3» вышли в боевой поход командир 3-го дивизиона подводных лодок и начальник политотдела бригады подводных лодок с целью оказания помощи командиру и военкому в выполнении боевой задачи. 2. За период плавания (всего 25 суток) в районе № 4 подводной лодкой обнаружено интенсивное движение кораблей противника на восток и запад днем, причем абсолютное большинство транспортов с охранением больших и малых миноносцев. 3. Плавая в непосредственной близости от побережья, подводная лодка активно искала корабли противника, произвела 4 торпедные атаки и, израсходовав 9 торпед, утопила 4 транспорта противника. 4. Большой боевой успех подводная лодка "Д-3» имела в данной обстановке благодаря тому, что всю ее боевую деятельность направлял командир 3-го дивизиона подводных лодок, который фактически командовал кораблем. 5. Командир подводной лодки "Д-3» капитан-лейтенант Константинов в данном походе (как и в предыдущих походах) проявил нерешительность, доходившую до попыток запросить разрешение на уход с позиции в базу из-за незначительных повреждений корабля (выход из строя командирского перископа). Дальнейшее пребывание капитан-лейтенанта Константинова в должности командира подводной лодки "Д-3» нецелесообразно, так как он не может самостоятельно выполнять боевых задач: плавать может, а воевать в роли командира — не способен. Целесообразно назначить на подводную лодку "Д-3» более смелого и решительного командира. 6. Личный состав подводной лодки "Д-3", добившийся больших боевых успехов, достоин высокой награды» (ОЦВМА, ф. 112, д. 33052, л. 122). Поскольку ни в каких сохранившихся материалах похода не отражалось то, что комдив «фактически командовал кораблем» очевидно, что эти данные командование бригады получило из устного доклада самого Колышкина. В этой ситуации остается много непонятного: мог ли Константинов, самостоятельно командовавший кораблем в третьем походе «Д-3», вдруг оказаться настолько неспособным, что его полностью подменил комдив? Мог ли Колышкин так быстро изменить свое мнение о командире, которому сам давал рекомендацию о допуске с самостоятельному управлению? И то и другое сомнительно. Более вероятным представляется другое — Колышкин внял рекомендации начальства «присмотреться» к командиру «Красногвардейца», а присмотревшись, нашел у него те недостатки, которые присутствовали у большинства подводников в 1941 году — осторожность, возможно несколько чрезмерную, порожденную отсутствием знаний об истинных боевых возможностях противника, а также плачевным техническим состоянием своего корабля. Но разве в этом положении виноваты только командиры лодок? Политдонесение А.П. Байкова было более детальным и по ряду важных моментов отличалось от выводов командира бригады: «Только своей растерянностью, нервозностью среди этого бодрого настроения отличался командир лодки капитан-лейтенант тов. Константинов, который в это время имел очень непривлекательный вид, потерял волю командира и был больше похож: на мокрую курицу, которую только что вытащили из воды. Причем эта растерянность и нервозность наблюдалась за тов. Константиновым и во время атаки по первому транспорту, 26 сентября, когда он после залпа спустился с боевой рубки в центральный пост в таком нервном состоянии, что я вынужден был ему предложить успокоиться». По поводу того, кто и как командовал лодкой, сообщалось следующее: «Исключительно спокойно, хладнокровно выполнял свои обязанности помощник командира, ст. лейтенант тов. Соколов (беспартийный). По сути командиром лодки был не капитан-лейтенант Константинов (член ВКП(б)), а тов. Соколов. Командир лодки без него не провел ни одной торпедной атаки. Все исходные данные, все расчеты производились тов. Соколовым, за исключением команды «Пли». По сути говоря боевой успех лодки был решен тов. Соколовым и комиссаром лодки ст. политруком тов. Гусаровым. Тов. Соколов исключительно добросовестно выполнял свой долг перед Родиной. Тов. Соколова можно выдвигать на самостоятельную работу — командира лодки» (ОЦВМ А, ф. 112, д. 19326, л. 335). Спустя тридцать лет в своих мемуарах Ф.В. Константинов в определенном смысле попытался ответить на эти претензии. Описывая поломку перископа, он написал «Это серьезная авария, но ни у кого и не возникло мысли о возвращении в базу». Рассматривая торпедные атаки, Филипп Васильевич не скрывал тот факт, что с английскими таблицами по торпедной стрельбе работал его помощник. А кто и где в ходе торпедной атаки должен был с ними работать? Из цитат и политдонесения ясно, что командир находился в боевой рубке, откуда должен был осуществлять управление кораблем и вести наблюдение за целью. А раз так, то не понятно, как помощник мог выдавать «исходные данные», в частности, элементы движения цели. Непонятно и то, как следовало командиру работать с громоздкими таблицами в довольно узкой боевой рубке одновременно с периодическими наблюдениями в перископ. Любопытно отметить, что аналогичного рода претензии позднее выдвигались и по отношению к известному подводнику, командиру подводного минного заградителя «Л-3» П.Д. Грищенко. Он тоже якобы лишь давал команду «Пли», в то время как все расчеты производил помощник В.К. Коновалов. На это Грищенко резонно заметил, что помощник не вечно будет помощником, и задача настоящего командира готовить себе достойную замену. Грищенко подобное замечание простили, Константинову — нет. Авторы «выводов» и политдонесения также полностью проигнорировали техническое состояние корабля, а оно, согласно 13-го пункту боевого донесения, являлось далеко не блестящим. «13. Механизмы в походе работали хорошо, за исключением: а) пропуск воды через клинкеты дизелей; б) пропуск воды в носовую дифферентную цистерну; в) обрыв троса командирского перископа; г) трудно вращается зенитный перископ; д) выход из строя несколько раз лага; е) поломка клапана затопления торпедных аппаратов; ж) плохая работа радиопеленгатора; з) не всегда надежно работал эхолот…

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно