|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Самая главная молекула. От структуры ДНК к биомедицине XXI века | Автор книги - Максим Франк-Каменецкий

Cтраница 43

По-видимому, правы были те, кто занял выжидательную позицию. Похоже, что топоизомеразы решают все подобные проблемы. Во всяком случае они способны создать в клетке такие условия, при которых цепи и впрямь как бы туннелируют друг сквозь друга. Как все это происходит реально в клетке – еще предстоит выяснить. Пока ясно одно – основной аргумент критиков двойной спирали, которым они пользовались многие годы, потерял силу. Таким образом, упорные попытки завязать ДНК в узел неожиданно привели к разрешению старых споров в отношении двойной спирали. И все же оставался вопрос о том, насколько количественно верны наши теоретические предсказания о вероятности заузливания ДНК. В 1993 году две группы, С. Шоу и Дж. Уонг в Гарварде и В. Рыбенков, Н. Коззарелли и А. Вологодский в Беркли, пришли к однозначному заключению на этот счет, исследуя замыкание молекул ДНК с липкими концами. Они изучали молекулы, значительно более короткие, чем λ ДНК, содержащие около 10 тысяч пар оснований, для которых узлы разного типа приводят к различию в подвижности в геле. Это дало возможность экспериментально измерить долю узлов разных типов, образующихся при замыкании молекул ДНК в результате слипания липких концов. Эта доля служила мерой вероятности образования узлов. Данные, независимо полученные двумя группами, количественно совпали и оказались в полном согласии с теоретическими предсказаниями. И все-таки, как же быть с ДНК бактериофага l? Помните, с какого аргумента все началось? Если концы фаговой ДНК слипнутся и образуют кольцо, то с вероятностью около 50 % кольцо окажется заузленным. Могут ли топоизомеразы решить эту проблему? Казалось бы, нет. Ведь, будучи ферментами, т. е. биологическими катализаторами, топоизомеразы должны лишь ускорять протекание реакций, но не смещать равновесие между начальным и конечным продуктом в ту или иную сторону. Безусловно, когда образуются страшные напряжения при репликации ДНК, просто включение процесса прохождения цепи ДНК сквозь саму себя (что вообще не может произойти за любое сколько-нибудь разумное время без помощи топоизомераз) решает проблему. Но не то в случае с l ДНК. Ведь 50 %-ная вероятность заузливания отвечает теоретической, равновесной величине, которую топоизомераза, будучи ферментом, не может сдвинуть ни в ту, ни в другую сторону. Как же так? За что боролись?! Неужели надо искать еще какие-то механизмы, препятствующие образованию узлов? Оказывается, что не надо. Как выяснилось, топоизомераза II ведет себя более чем странным образом. Она активно развязывает узлы, вместо того чтобы приводить ДНК к равновесию в отношении ее топологии. Точно так же топоизомераза II расцепляет катенаны, состоящие из двух молекул ДНК. Что за чертовщина? Постойте, какой же тогда это катализатор?! Конечно, никакой чертовщины в таком поведении топоизомеразы нет. Ведь при своей работе топоизомеразы II потребляют энергию АТФ. Более того, уже давно известно, что первый из открытых ферментов этого типа, ДНК-гираза, уводит зкДНК от равновесного, релаксированного состояния, делая ее отрицательно сверхспирализованной. Все это означает, что топоизомераза II (таки да!) – никакой не биологический катализатор, а молекулярный мотор, запрограммированный упрощать топологию в случае возникновения узлов и зацеплений. В этом есть очевидный биологический смысл – так клетка решает все свои топологические проблемы. Вообще, мы напичканы молекулярными моторами, а вовсе не только ферментами. Иначе на что бы мы были способны? Пальцем пошевелить бы не могли. Другой вопрос: как же на самом деле наш топологический мотор работает? Как топоизомеразам удается развязывать узлы? Ведь топология – это глобальная характеристика замкнутой в кольцо ДНК, размеры которой гораздо больше размеров белка-мотора. Это интереснейший вопрос, который недавно удалось разрешить, но мы не будем здесь на этом останавливаться – в двух словах не объяснишь, а длинное объяснение уведет нас слишком далеко. 9

Споры вокруг двойной спирали Правы ли Уотсон и Крик?

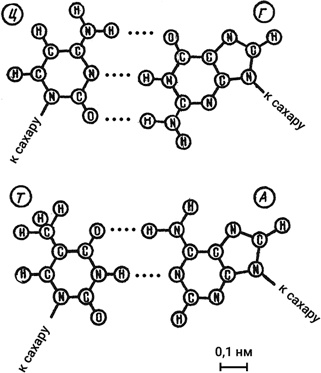

В наше время слово «ДНК» стало столь же привычным, как «нефть» или «сталь». Вокруг ДНК царит обстановка бума: тысячи лабораторий, биотехнологических и фармацевтических компаний заняты производством «рекомбинантных ДНК», многотысячная армия специалистов манипулирует генами и ищет возможности практического приложения результатов этих манипуляций. А началось все с маленькой, на одну страничку, заметки в журнале Nature от 25 апреля 1953 года, подписанной двумя именами, мало кому известными в то время, – Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик. В заметке излагалось мнение авторов о том, как устроена молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты. Сообщалось, что она состоит из двух антипараллельных полинуклеотидных цепочек, завитых в двойную спираль; что внутри двойной спирали находятся азотистые основания, образующие как бы начинку кабеля, а оболочка кабеля построена из отрицательно заряженных фосфатных групп. Азотистые основания из противоположных цепей образуют пары согласно принципу комплементарности: аденин (А) всегда против тимина (Т), а гуанин (Г) против цитозина (Ц) (рис. 38). Комплементарные пары скреплены водородными связями: двумя в случае А•Т-пар и тремя в случае Г•Ц пар. Пары оснований располагаются строго перпендикулярно оси двойной спирали, подобно перекладинам в перевитой веревочной лестнице. Эта структура, которую, по всеобщему убеждению, ДНК имеет при физиологических условиях, получила название В-формы. Структура ДНК сильно меняется, только если молекулу поместить в совершенно необычные условия, скажем, в очень концентрированный раствор спирта (не в водку, а в гораздо более крепкое пойло, содержащее около 80 % спирта). Но в широком интервале внешних условий структура ДНК, как показывали многочисленные данные, оставалась практически неизменной.

Как это ни покажется странным, в течение продолжительного времени не было строгих доказательств, что ДНК – это действительно двойная спираль. Дело в том, что экспериментальные данные, на которых основывались Уотсон и Крик, а также те, кто шел за ними, не могут трактоваться вполне однозначно. Всегда остается, в принципе, возможность того, что тем же данным, в пределах экспериментальной точности, удовлетворит какая-то совсем другая структура. В конце 1970-х годов, например, много шума наделала модель новозеландских и индийских ученых, согласно которой две цепи ДНК не переплетаются друг с другом, а идут параллельно бок о бок (ее так и назвали БОБ-форма). Первоначально утверждалось, что БОБ-форма дает такую же рентгенограмму, как и В-форма. Когда выяснилось, что это не так, стали говорить, что, мол, в волокнах и кристаллах, где изучают ДНК методом рентгеноструктурного анализа, она, может быть, и находится в В-форме, а в растворе и уж подавно в клетке – в БОБ-форме. Большим преимуществом модели считалось отсутствие топологических проблем при репликации (не нужно расплетать закрученные в спираль комплементарные цепи). Несостоятельность БОБ-формы как модели ДНК при обычных условиях была показана многими методами. Однако возникшие вокруг этой модели споры оказались полезными. Они заставили придирчиво пересмотреть вопрос о том, насколько мы уверены, что модель Уотсона и Крика справедлива во всех главных чертах, а не только в том, что ДНК состоит из двух цепей и последовательности в них взаимно комплементарны.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно