|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Самая главная молекула. От структуры ДНК к биомедицине XXI века | Автор книги - Максим Франк-Каменецкий

Cтраница 41

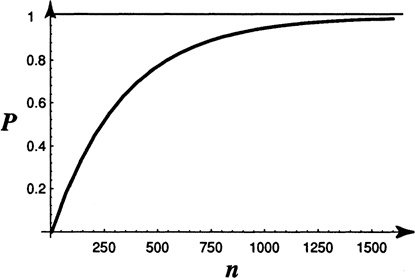

Другое дело – очень жесткие цепи, у которых в сегмент входит много мономерных звеньев. Для таких цепей вероятность образования узлов гораздо выше. Результаты расчетов этой вероятности приведены на рис. 36. Вы видите, что вероятность образования нетривиального узла растет почти линейно с ростом числа сегментов и при п = 200 приближается к 0,5. По мере удлинения цепи вероятность асимптотически приближается к единице. Для коротких цепей чем сложнее узел, тем меньше шансов его получить.

Рис. 36. Зависимость вероятности образования заузленной молекулы от числа сегментов в ней n. Кривая получена в результате расчетов на компьютерах Наша работа по узлам была опубликована в 1975 году в журнале Nature и поэтому стала широко известна научному сообществу, несмотря на то, что мы сами еще много лет вынуждены были прозябать за железным занавесом, без каких-либо прямых контактов с внешним миром. Химики почерпнули из нашей статьи важную для них информацию о том, что не стоит надеяться завязать в узел простую полимерную цепочку: слишком мало шансов, что получится даже простейший узел. Поэтому они пошли по пути направленного контролируемого синтеза узлов, составленных из довольно жестких элементов. Этот путь привел к успеху: в конце 1980 – начале 1990-х годов удалось наконец синтезировать чисто химическим путем простейший узел (трилистник) и простые катенаны. Катенан – это вот что:

или вот:

Похоже на цепочку от карманных часов. Математики называют такие конструкции зацеплениями. Впрочем, эти самые зацепления вам, должно быть, уже порядком надоели в предыдущей главе. У читателя, заточенного на практические приложения, эти упорные попытки химиков синтезировать заузленную молекулу, пусть и завершившиеся успехом, могут показаться никому не нужными забавами, а не серьезной наукой. Такой недальновидный взгляд мог быть уместен до самого последнего времени, но не сегодня. Как это повторяется в истории науки вновь и вновь, совершенно, казалось бы, бесполезные исследования вдруг приобретают необыкновенную актуальность. Совсем недавно, в середине 2016 года, в журнале Science появилось сообщение британских химиков, которое вызвало сенсацию. Им удалось синтезировать очень компактный узел в форме пятиконечной звезды (это узел 51 в таблице простых узлов на рис. 35). Во всех шести «дырках» этого узла встроены ионы. Такая конструкция оказалась очень мощным катализатором расщепления химической связи между атомами углерода и галогена. Но когда авторы работы разорвали цепочку, образующую узел, во всех пяти оконечностях звезды так, что сама звезда осталась как есть, но она перестала быть узлом, то каталитический эффект испарился. Авторы объясняют наблюдаемое ими явление тем, что заузливание приводит к фиксации напряженного состояния, способствующего катализу. Когда напряжение, связанное с образованием узла, снимается, конструкция, хоть и остается той же, принимает расслабленное состояние, которое не способно к катализу. Узлы из однонитевой ДНК

Завязать ДНК в узел удалось задолго до того, как химики достигли успеха. Это было сделано уже в следующем году, после публикации наших расчетов о вероятности образования узлов в полимерных цепях, т. е. в 1976 году. Все тот же Джэймс Уонг из Гарварда и его сотрудники обработали открытой ими топоизомеразой I однонитевые кольца ДНК. А потом поместили препарат под электронный микроскоп. Конечно, под микроскопом не отличишь узлы от просто смятых колец. Однако авторы работы утверждали, что в тех же самых условиях исходные молекулы, которые не обрабатывались топоизомеразой, образуют расправленные кольца, практически не имеющие пересечений. Эти данные вместе с другими аргументами, которые мы здесь опустим, не оставляли сомнений в том, что Уонгу и его сотрудникам действительно удалось завязать однонитевую молекулу ДНК в узел. И таких молекул было в препарате множество – около 90 %. «Но позвольте, – скажете вы, – эти данные никак не согласуются с теоретическими расчетами, о которых шла речь выше!» Действительно, никак нельзя было ожидать столь большой эффективности образования узлов в однонитевых ДНК. Уонг очень эффектно объяснил это противоречие. По его мнению, в тех условиях, в каких шел эксперимент, никак нельзя уподоблять однонитевую ДНК простой свободно-сочлененной цепочке, как это делалось в упомянутых расчетах. В любой достаточно длинной последовательности нуклеотидов всегда есть комплементарные участки, которые находят друг друга, образуя короткие спирали. Конечно, дело не ограничивается спиральными участками. Однонитевая ДНК склонна принимать весьма причудливую пространственную конфигурацию. При этом замкнутость цепи в кольцо неизбежно вызывает напряжения, которые могли бы исчезнуть, будь кольцо разомкнуто. Связывается топоизомераза, скорее всего, со спиральными участками, раскусывает одну нить, после чего вокруг другой, нетронутой нити может начаться свободное вращение одной части молекулы относительно другой. При этом снимается внутреннее напряжение – происходит релаксация. Далее топоизомераза вновь сшивает разорванную нить, закрепляя новое состояние молекулы. Дело сделано – узел готов. Вопрос об узлах в однонитевой нуклеиновой кислоте вновь стал актуальным в самое последнее время. Неожиданно в нервных клетках был обнаружен новый тип молекул РНК: кольцевые однонитевые РНК, или циркулярные РНК (циркРНК). Их роль до конца неясна, но, по-видимому, они как-то участвует в развитии нервной системы. Считается, что преимуществом циркРНК является их устойчивость к экзонуклеазам. После первых сообщений об обнаружении кольцевых РНК, я опубликовал заметку под заголовком «Топология РНК», в которой поставил вопрос об узлах в таких молекулах и, соответственно, о существовании РНК-топоизомераз. И действительно, РНК-топоизомеразы были вскоре обнаружены. Пока не было сообщений об обнаружении заузленных молекул циркРНК. Узлы из двойной спирали

Итак, впервые молекулу завязали в узел. То, что было не под силу химикам-синтетикам, удалось молекулярным биологам. Конечно, это было только начало. Было очень заманчиво завязать в узел двухнитевую ДНК. Сделать это в принципе нетрудно. Наиболее подходящим объектом казалась ДНК бактериофага λ. Этот фаг был излюбленным объектом изучения в фаговой группе, собранной в свое время Дельбрюком. Когда возникла молекулярная биология, он стал вместе со своей клеткой-хозяйкой (кишечной палочкой) главным полигоном для изучения репликации, транскрипции, организации генов.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно