|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать | Автор книги - Борис Жуков

Cтраница 48

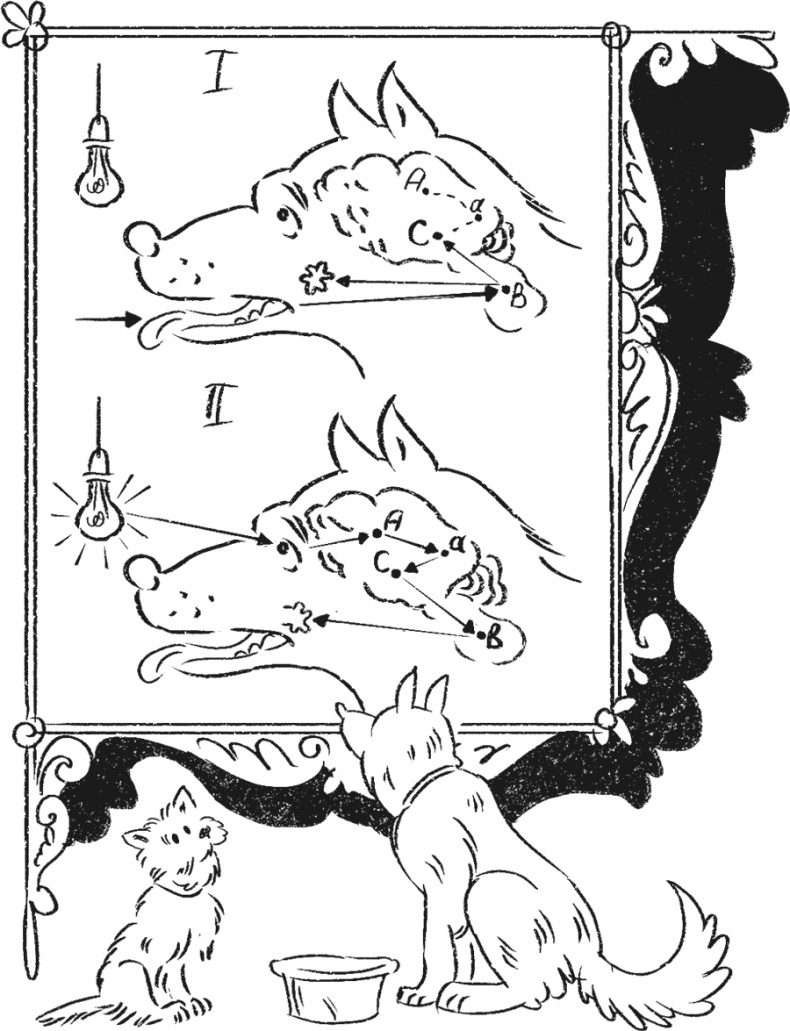

Примерно так Павлов первоначально представлял себе физиологический механизм условного рефлекса: I – безусловный рефлекс: раздражение вкусовых рецепторов языка поступает в центр слюноотделения в продолговатом мозгу (В), который запускает секрецию слюны слюнной железой. Параллельно этому возбуждение из ядра В поступает в корковое представительство чувства вкуса (С), у которого есть контакты со в зрительной корой (а). Если во время кормления или перед ним включается лампочка, вызванное ею возбуждение нейронов сетчатки передается в подкорковые зрительные центры (А), а оттуда – в зрительную кору. Если зрительный и вкусовой раздражители регулярно совпадают, между а и С устанавливается связь. II – условный рефлекс: вызванное светом возбуждение поступает из сетчатки в А, оттуда – в а, а оттуда по сформировавшейся новой связи – в С и далее в В, вызывая выделение слюны даже в отсутствие раздражения вкусовых рецепторов. Наконец, в 1929 году совсем странные новости пришли из США. Об ученом, от которого они исходили, следует сказать особо – он представлял собой одно из тех исключений, которые мы упоминали, говоря, что бихевиористы, как правило, не ставили физиологических экспериментов. Карл Лешли был психологом-бихевиористом, непосредственным учеником Уотсона и одним из первых его сотрудников. Однако при этом он не только прекрасно разбирался в физиологии, но и владел техникой хирургических операций на мозге, в том числе и довольно тонких (по стандартам тех времен). Спустя два десятилетия его физиологическая «ипостась» сделает его автором одного из самых сильных аргументов не только против бихевиористской теории, но и вообще против рефлекторной трактовки поведения. Но об этом – в следующей главе. А пока, в конце 1920-х, правоверный бихевиорист Лешли задался целью выяснить: где же в мозгу локализуется усвоенный навык, где происходит то самое переключение между стимулом и реакцией? Лешли обучал крыс проходить лабиринт. После того как они успешно осваивали это упражнение, он удалял им ту или иную часть коры и смотрел, как изменится их поведение в лабиринте. И так и не нашел того заветного участка, удаление которого заставило бы крысу полностью забыть то, чему ее учили. В то же время удаление практически любой части коры увеличивало число совершаемых крысой ошибок, причем это число не зависело от того, какую именно часть коры удалили, а зависело лишь от объема удаленной нервной ткани. Лешли назвал обнаруженную им зависимость «законом действия масс». Это уже не лезло ни в какие ворота: получалось, что «условный рефлекс» (если только это он) размазан по всему мозгу, по крайней мере – по всей коре! Как это согласовать с традиционным пониманием рефлекса как жестко детерминированной реакции, выполняемой строго определенной совокупностью нейронов? Неужели Павлов примет это, не попытается повторить и проверить, найти изъян в методологии дерзкого американца?! И вот тут мы подходим к одному очень странному обстоятельству – вдвойне странному тем, что его странности словно бы никто и не замечает вот уже восемьдесят лет. Как известно, Павлов был не просто приверженцем эксперимента как основного метода исследования – он был его фанатиком. Любая область была для него научной ровно в той мере, в какой она допускала и применяла эксперимент. Эксперимент для Павлова был высшим судьей во всех научных спорах; вопросы, которые нельзя было решить экспериментально, он считал не относящимися к науке. И слово у него не расходилось с делом: славу одного из лучших физиологов Европы ему принесли именно эксперименты (прежде всего хирургические), остроумные по замыслу и виртуозные по исполнению. Нащупав механизм, который мог оказаться универсальной физиологической основой психики и поведения, и яростно отстаивая возможность и необходимость изучения его методами естествознания, Павлов, казалось, был просто обязан попытаться прикоснуться к нему скальпелем. И однако все вышло иначе. Изучая условные рефлексы на протяжении трети века, все свои представления об их механизме Павлов строил исключительно на основании их внешних проявлений. Он, конечно, продолжал выполнять рутинные технические операции вроде создания в собачьей слюнной железе фистулы и вставления в нее канюли. Но за все эти десятилетия он так ни разу и не попытался вмешаться как хирург непосредственно в предполагаемый нервный субстрат условного рефлекса. Даже операции вроде описанных выше перерезок проводящих путей в коре или между корой и подкоркой выполнял уже не он сам, а его ученики и ученики учеников. А все «корковые представительства», «подкорковые центры», «временные связи» и прочие ключевые элементы его концепции оставались такими же абстракциями, не привязанными ни к каким конкретным мозговым структурам, как появившиеся несколько позже в статьях Лоренца «специфические нервные центры» и «врожденные разрешающие механизмы». Я не берусь даже предположить причину, по которой великий вивисектор так и не решился поднять скальпель на главное открытие своей жизни. Отмечу лишь, что все тривиальные объяснения, которые приходят в голову («боялся неудачи», «осознавал неадекватность современной ему хирургической техники предмету исследования», «не смел вторгаться в то, что в глубине души продолжал считать тайной и божественным даром», «тайно оперировал, но ничего не публиковал, поскольку результаты не соответствовали теории» и т. п.), решительно противоречат всему, что мы знаем о личности и характере Ивана Петровича Павлова. Впрочем, в зените славы Павлов вообще вел себя довольно странно. Если в 1900-х он относился к психологии и ее методам подчеркнуто-отчужденно и настаивал на освобождении физиологии от «крайне вредной» концептуальной зависимости от этой сомнительной дисциплины, то в последние годы он иногда называл себя «психологом-экспериментатором», говорил о том, что субъективный мир – это «первая реальность, с которой сталкивается познающий ум», и о желательности «законного брака» физиологии и психологии в будущем. Конечно, это можно списать на то, что с возрастом люди становятся мудрее и терпимее. Но в его собственных теоретических работах уже в середине 1910-х начали появляться парадоксальные понятия: «рефлекс цели» (по Павлову – «стремление к обладанию определенным раздражающим предметом» [89]), «рефлекс свободы»… В них старое доброе понятие «рефлекс» совершенно расплывалось, теряло свои основные черты – жесткую обусловленность внешним воздействием, привязанность к конкретным нервным путям и центрам и строгую определенность внешнего проявления. В эту же тенденцию ложится и неожиданная в его устах оценка природы орудийной деятельности шимпанзе, высказанная им за три месяца до смерти (см. главу 8). Создается впечатление, что беспокойной и бескомпромиссной мысли Павлова становилось все теснее в рамках рефлекторной парадигмы, что она искала, как выйти за ее пределы, оставаясь в то же время на твердой почве естественнонаучного метода…

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно