|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать | Автор книги - Борис Жуков

Cтраница 47

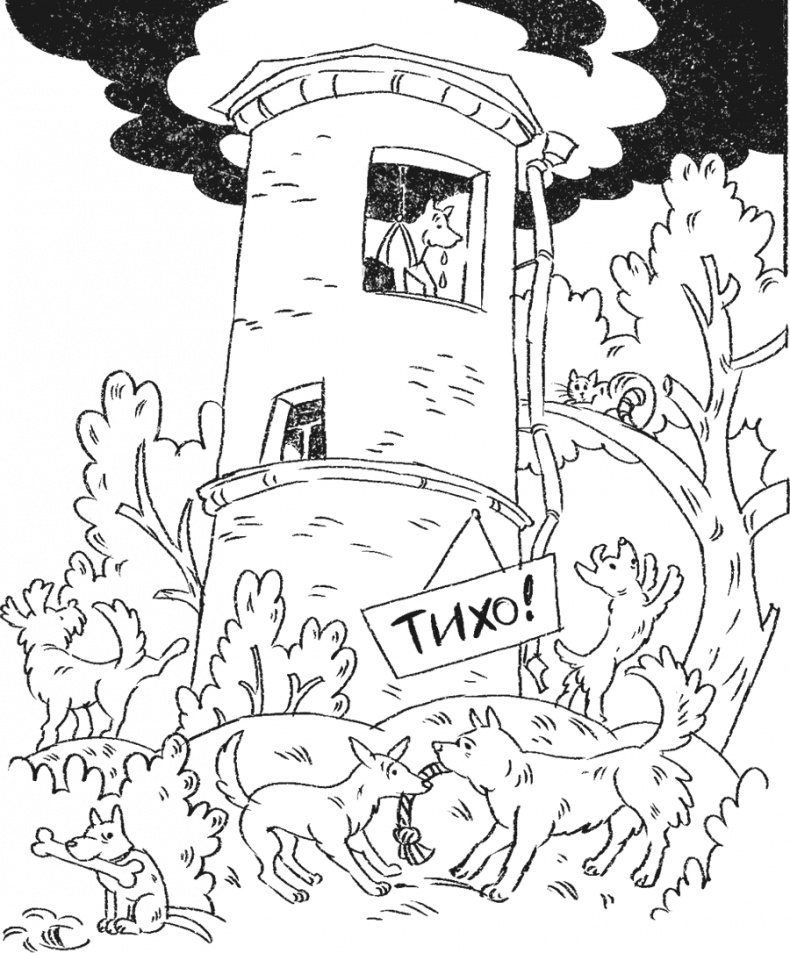

На эти процессы своеобразно наложились социально-политические обстоятельства в самой России. Несмотря на резко отрицательное личное отношение Павлова к большевистскому перевороту и установленной большевиками политической системе, советское правительство даже во время гражданской войны сделало максимум возможного для сохранения павловской научной школы – и ему это удалось. С началом же НЭПа и появлением у режима финансовых возможностей для внятной научной политики на Павлова и его направление пролился золотой дождь. Сам Павлов, по-прежнему не любивший большевиков (и особенно их манеру обращения с наукой), тем не менее признавал, что таких возможностей, которые они ему предоставили, не только не было ни у одного физиолога старой России, но нет и ни у одного физиолога современной Европы [87]. Для нашего рассказа не так уж важно, какие учреждения входили в сложившуюся в 1920-е годы научную империю Павлова, каким оборудованием и какой экспериментальной базой они располагали. В этих привходящих обстоятельствах для нас важны два момента. Во-первых, штат научных учреждений, так или иначе руководимых Павловым, включал в себя многие сотни научных работников – что в условиях тогдашней России означало, что почти все ученые, способные и желающие работать в этой области, работали именно там. Все еще существовавшие непавловские центры изучения поведения животных (Зоопсихологическая лаборатория, созданная знаменитым дрессировщиком Владимиром Дуровым, отдел зоопсихологии в Дарвиновском музее, возглавляемый Ладыгиной-Котс, группа зоопсихологии в Психологическом институте при МГУ и другие) чем дальше, тем больше выглядели чем-то маргинальным, архаичным и глубоко провинциальным. И во-вторых, мнение Павлова стало решающим в вопросах определения перспективности новых направлений исследований. При всей научной и человеческой щепетильности Ивана Петровича (ни одно учреждение или направление в «поднадзорных» ему областях науки не было закрыто по его инициативе – в том числе из тех, чьи исследования он сам считал совершенно пустыми и бесперспективными) это неизбежно означало установление научной монополии. То есть объективно монопольное положение павловской школы в своей области дополнительно усиливалось организационно-административными мерами. А внутри этой школы тем временем исподволь, постепенно, без манифестов и программных статей крепла уверенность в том, что безусловные и условные рефлексы исчерпывают все поведение животных (а вероятно, и человека) без остатка. В самом деле, а что еще там может быть? Осень патриарха Сам Павлов никогда не говорил этого прямо. Но он требовал от своих сотрудников физиологического анализа наблюдаемых феноменов, а это неизбежно означало их интерпретацию в понятиях рефлекторной парадигмы. Кроме того, подход Павлова был даже более аналитическим, чем подход самых радикальных бихевиористов. Если они помещали своих крыс и голубей в клетки или лабиринты, где животное хотя бы могло двигаться все целиком, то Павлов своих собак – в экспериментальный станок, где те в лучшем случае могли совершать лишь отдельные ограниченные движения (например, поднять одну лапу). Степень изоляции животного от посторонних стимулов (которые могли нечаянно стать условными, или затормозить срабатывание рефлекса, или еще каким-то образом исказить изучаемые явления) поражает воображение и сейчас: в знаменитой «Башне молчания» [88] все помещения были надежно звукоизолированы, освещение в них строго регулировалось, были приняты меры против проникновения посторонних запахов и даже против вибраций здания. Понятно, что в таких опытах было невозможно обнаружить никакие проявления естественного поведения. Но Павлова не очень интересовало целостное поведение – его привлекали элементы, «атомы» поведения. Общих теорий поведения он не выдвигал, полагая, что их черед настанет после того, как станет ясна физиологическая основа.

Но чем больше экспериментов проводила огромная научная империя Павлова, тем более странной и противоречивой представлялась эта самая «основа». Первоначальная павловская гипотеза о нервном субстрате условного рефлекса выглядела просто и логично: это замыкание контакта между ранее не связанными участками коры больших полушарий головного мозга. Один центр реализует соответствующий безусловный рефлекс. Другой – конечный пункт возбуждения, вызванного нейтральным стимулом. Когда они раз за разом одновременно оказываются возбужденными, между ними возникает связь – может быть, прорастают новые нервные пути, а может, уже имевшиеся, но недостаточные для передачи возбуждения, как-то изменяются и начинают работать эффективнее. (В ту пору наука только-только подступалась к тому, что вообще такое «нервное возбуждение» и как оно передается по телу нервной клетки и с одной клетки на другую.) И условный стимул через свое «корковое представительство» начинает включать безусловный рефлекс. Выглядит очень убедительно, но как быть хотя бы с тем же рефлексом слюноотделения, с которого все начиналось? Мозговой центр, регулирующий работу слюнных желез, – саливаторные ядра – находится в стволе мозга, на границе продолговатого мозга и моста. Безусловным стимулом для слюноотделения служат вкусовые ощущения – которые, конечно, поступают и в кору (благодаря чему мы можем осознавать вкус того, что попало к нам в рот), но рефлекс запускает не корковая область восприятия вкуса, а именно стволовые ядра. К какому же участку этой схемы подключается контакт из, скажем, слуховой коры, куда поступает возбуждение, вызванное условным стимулом? Включение в рассмотрение условных рефлексов с двигательным «выходом» принесло новые загадки. Оказалось, например, что перерезка всех связей между зрительной и двигательной корой не только не блокирует ранее сформированный двигательный рефлекс на зрительный стимул, но даже не исключает формирования такого рефлекса (хотя у прооперированных таким образом животных реакция вырабатывается дольше и труднее). Даже у животных, у которых кора была полностью удалена или лишена всех связей с остальным мозгом, удавалось (хоть и с огромным трудом) вырабатывать некоторые условные рефлексы.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно