|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Вопрос жизни. Энергия, эволюция и происхождение сложности | Автор книги - Лейн Николас

Cтраница 21

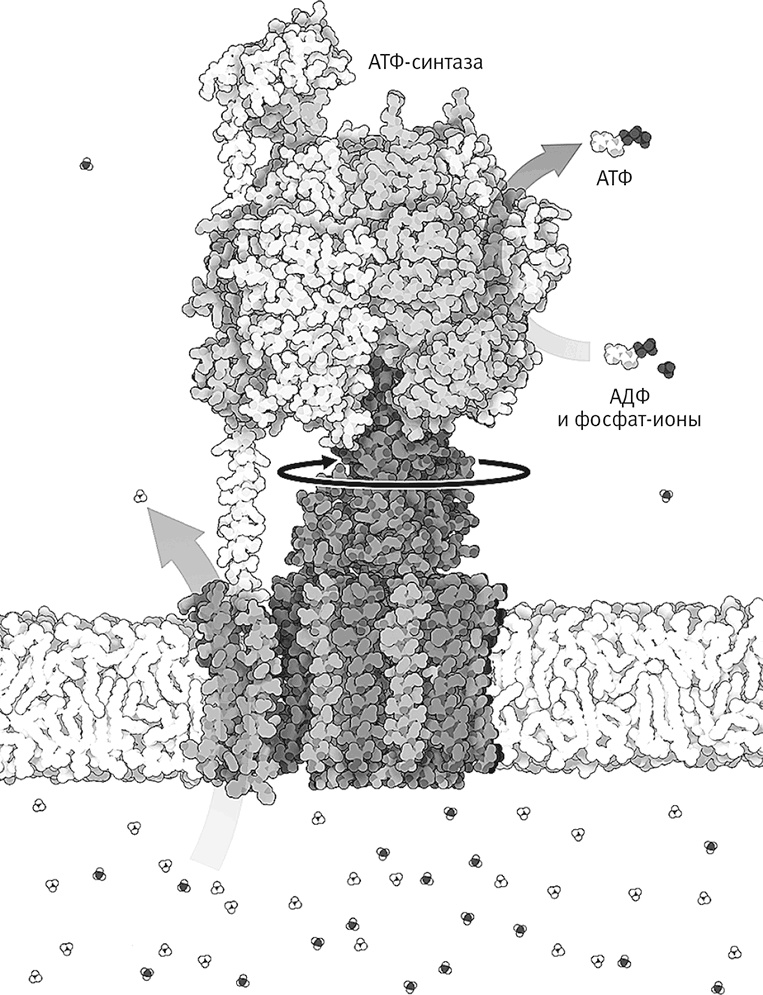

На каждые десять протонов, прошедших через АТФ-синтазу, ротор делает один полный оборот, и в матрикс высвобождается три новообразованных молекулы АТФ. Ротор может совершать более сотни оборотов в секунду. АТФ называют энергетической “валютой” жизни. АТФ-синтаза и протон-движущая сила – это также универсальные и консервативные признаки жизни. АТФ-синтаза имеется у всех бактерий, архей и эукариот (то есть во всех трех доменах жизни), за исключением небольшого числа организмов, полностью перешедших на брожение. Протонный градиент и АТФ-синтаза универсальны, как и генетический код. В моей книге АТФ-синтаза – это такой же символ жизни, как двойная спираль ДНК. Я надеюсь, что она станет таким символом и для вас.

Рис. 10. Структура АТФ-синтазы. АТФ-синтаза – удивительный роторный двигатель, погруженный своим основанием в мембрану (внизу). Этот прекрасный рисунок Дэвида Гудселла выполнен с соблюдением пропорций, и мы можем оценить относительные размеры молекул АТФ и протонов в сравнении с белком и толщиной мембраны. Поток протонов, проходя через мембранную субъединицу (показана стрелкой), вращает встроенный в мембрану FО – ротор и прикрепленный к нему вал (стебелек). (Вращение показано стрелкой.) Вращение вала вызывает конформационные изменения в каталитической головке (субъединице F1), за счет которых осуществляется синтез АТФ из АДФ и фосфат-ионов. Сама головка не вращается, поскольку зафиксирована статором: торчащим слева жестким стержнем. Протоны изображены снизу от мембраны в форме ионов гидроксония (H3O+), то есть связанными с водой. Главная загадка биологии Концепцию протон-движущей силы предложил Питер Митчелл – один из самых тихих ученых-революционеров XX века. Я называю его “тихим” лишь из-за того, что область его научных изысканий – биоэнергетика – была и остается тихой заводью в бурлящем мире науки, завороженном величием ДНК. Повальное увлечение ДНК началось в 50-х годах ХХ века в Кембридже, с работ Крика и Уотсона. Митчелл был их современником. В 1978 году он также получил Нобелевскую премию, но его идеи были восприняты совсем не так легко, как идея двойной спирали, о которой Уотсон справедливо заметил, что она “настолько проста, что не могла не оказаться верной”. Идеи Митчелла были настолько непросты, что, казалось, идут вразрез со здравым смыслом. Сам по себе Митчелл был абсолютно невыносим, неутомим в споре и невероятно прекрасен (именно в этом порядке). В начале 60-х годов он из-за язвенной болезни желудка был вынужден уйти из Эдинбургского университета – вскоре после того, как опубликовал свою “хемиосмотическую теорию” (она была напечатана в “Нейчур”, как и знаменитая статья Уотсона и Крика). Термин “хемиосмос” Митчелл применил к транспорту протонов через мембрану. Примечательно, что он использовал греческое слово “осмотический” в исходном значении – буквально “проталкивающий” (чаще осмосом называют прохождение воды через полупроницаемую мембрану). Дыхательные комплексы в ходе окислительно-восстановительных реакций проталкивают протоны через тонкую мембрану против градиента концентрации. За счет частных средств Митчелл за два года превратил в лабораторию старинный особняк неподалеку от Бодмина в Корнуолле и в 1965 году открыл там Глинновский институт. Следующие двадцать лет Митчелл и несколько других видных биоэнергетиков занимались проверкой хемиосмотической гипотезы. Взаимоотношения этих ученых не были простыми. Этот период вошел в историю биологии под названием войн из-за окислительного фосфорилирования (ox phos wars). Окислительное фосфорилирование – это механизм, сопрягающий передачу электронов на кислород с синтезом АТФ. Сейчас трудно представить, но факты, которым я посвятил несколько последних страниц, не были известны до 70-х годов. Многие из них до сих пор активно исследуются [24]. Почему идеи Митчелла вызвали такое недоверие? Отчасти потому, что они были совершенно неочевидными. То ли дело – структура ДНК, абсолютно логичная и приводящая в восторг своей красотой: две цепи служат друг для друга матрицами, а последовательность азотистых оснований кодирует аминокислотную последовательность белка. На этом фоне хемиосмотическая гипотеза смотрелась довольно дико, а в исполнении Митчелла ее вообще можно было принять за бред душевнобольного. Мы знаем, что жизнь, по сути, – это ряд химических реакций. Чтобы получить АТФ, нужно лишь перенести активированный фосфат с некоего интермедиата на АДФ. Реакционноспособных интермедиатов в клетке очень много, и задача заключалась в том, чтобы найти среди них нужный. Вернее, именно таким образом ученые рассуждали несколько десятков лет. А потом явился Митчелл. Он писал уравнения, которые никто не мог понять, утверждал, что дыхание не сводится к химическим процессам и что интермедиата, который так упорно ищут, вообще не существует, а механизм, сопрягающий транспорт электронов и синтез АТФ, в действительности представляет собой градиент протонов на непроницаемой для них мембране – протон-движущую силу. Неудивительно, что он приводил коллег в бешенство! Это уже стало легендой, примером того, что наука может развиваться в абсолютно непредсказуемом направлении. В теории научных революций Томаса Куна это называется “сменой парадигм”. Сейчас, когда хемиосмос описан в любом учебнике биохимии, все считают его самим собой разумеющимся. Структуры всех компонентов дыхательной цепи были определены с атомным разрешением. За открытие структуры АТФ-синтазы Джон Уокер в 1997 году получил Нобелевскую премию. Определение структуры комплекса I было еще более сложной задачей. Знания углубляются, хотя со стороны это больше похоже на увязание в деталях. Кажется, что в биоэнергетике уже не может быть никаких революционных открытий, сопоставимых с открытием Митчелла. И это до смешного странно, поскольку сам Митчелл думал не о деталях процесса дыхания, а о другой, куда более простой и фундаментальной проблеме: как клеткам (он рассматривал бактерий) удается сохранять постоянство своей внутренней среды? С самого начала он считал, что организмы и среда их обитания неразрывно связаны друг с другом посредством мембран. Эта точка зрения – краеугольный камень моей книги. Митчелл как никто другой понимал, как важны были мембранные процессы для возникновения жизни и как важны они для нее сейчас. В 1957 году, за четыре года до опубликования хемиосмотической гипотезы, в Москве Митчелл прочитал лекцию, посвященную происхождению жизни. Я приведу отрывок из нее: Я не могу рассматривать организм вне среды его обитания… Формально организм и среду обитания можно рассматривать как две равнозначные фазы, динамический контакт между которыми поддерживается мембранами, разграничивающими и связывающими их.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно