|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Вопрос жизни. Энергия, эволюция и происхождение сложности | Автор книги - Лейн Николас

Cтраница 20

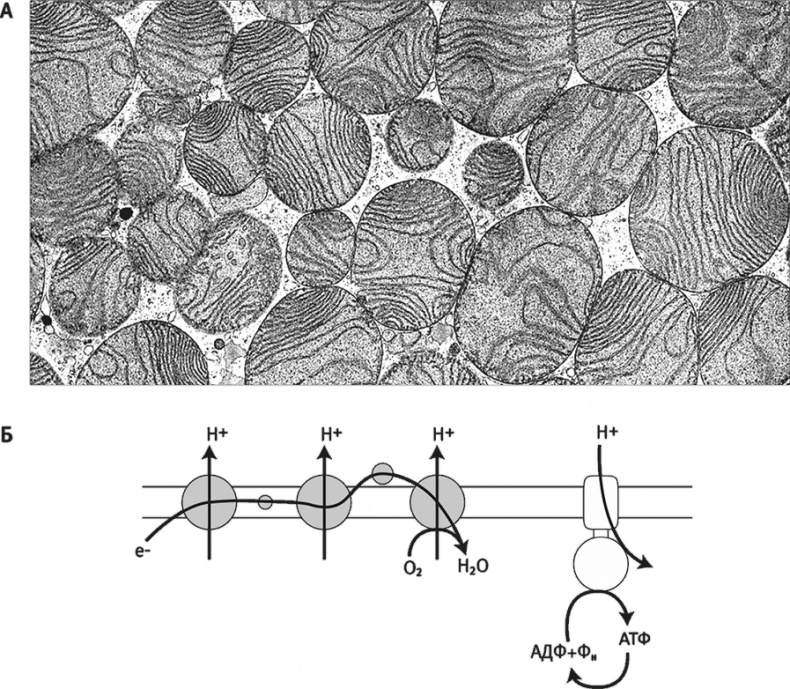

Все, что здесь есть, приводится в движение электрическим током. Электроны прыгают вперед, стремясь к кислороду, безразличные к лязгу машин, возвышающихся тут и там, как станки-качалки над нефтяными скважинами. Однако огромные белковые комплексы полны развилок – стрелок, которые могут быть переведены. Когда в окислительно-восстановительном центре белка находится электрон, белок имеет определенную структуру, а когда электрон уходит, структура меняется. Часть белка меняет свое положение, отрицательный заряд уходит, возникает положительный, перестраиваются целые сети слабых связей, и белковая махина за доли секунды меняет свою конформацию. Небольшие изменения в одном месте белка могут повлечь открытие канала в другом месте. Но прибывает другой электрон, и белковая машина возвращается к предыдущему состоянию. Этот процесс повторяется десятки раз в секунду. Структура дыхательных комплексов уже изучена очень подробно, с точностью до нескольких ангстрем, почти в атомном разрешении. Мы знаем, как протоны связываются с иммобилизованными молекулами воды, которые, в свою очередь, удерживаются на месте благодаря зарядам белка. Мы знаем, как молекулы воды смещаются, когда изменяется состояние каналов, и как протоны переходят с одной молекулы воды на другую через динамические мостики, быстро возникающие и исчезающие. Нам известны все превратности их тернистого пути через белок, который сразу после прохождения протона закрывается, предотвращая его обратное движение. Прямо как в приключениях Индианы Джонса, только вместо Храма Судьбы – Белок Судьбы. Эта огромная, очень сложная и подвижная машинерия служит единственной цели: она обеспечивает перемещение протонов с одной стороны мембраны на другую. На каждую пару электронов, проходящую через первый комплекс дыхательной цепи, приходится четыре протона, которые перебрасываются через мембрану. Затем пара электронов переходит на второй комплекс (вообще-то он называется комплексом III, а комплекс II – это альтернативная точка входа электронов), который переправляет сквозь мембрану еще четыре протона. В недрах последнего грандиозного дыхательного комплекса электроны, сливаясь с кислородом, уходят в нирвану (но не раньше, чем еще два протона переместятся через мембрану). На каждую пару электронов, оторванных от пищи, приходится десять протонов, переправленных на другую сторону мембраны – вот так (рис. 9). Чуть менее половины энергии, выделяющейся в процессе движения электрона к кислороду, сохраняется в форме протонного градиента. Все эти ухищрения, все эти огромные белковые структуры нужны лишь для того, чтобы перекачивать протоны через внутреннюю митохондриальную мембрану. В одной митохондрии десятки тысяч дыхательных комплексов каждого вида. Одна клетка содержит сотни, даже тысячи митохондрий. Ваши 40 млрд клеток несут по меньшей мере квадриллион митохондрий, а общая площадь поверхности их складчатых мембран составляет около 14 тыс. м2 (примерно четыре футбольных поля). Предназначение этих мембран – транспорт протонов. За секунду в нашем теле перекачивается более 1021 протонов: во Вселенной примерно столько же звезд.

Рис. 9. Принцип работы митохондрий. А. Электронная микрофотография митохондрий. Заметны складки внутренней мембраны (кристы), где осуществляется клеточное дыхание. Б. Схема дыхательной цепи, на которой показаны три встроенных во внутреннюю мембрану главных белковых комплекса. Электроны (e–) входят в цепь слева и передаются на кислород через цепочку из трех больших белковых комплексов. Сначала электроны передаются на комплекс I (рис. 8), затем на комплекс III, а следом – на комплекс IV. Комплекс II (не показан) – это отдельная точка входа электронов в дыхательную цепь. Он передает электроны сразу на комплекс III. Маленькие кружки в толще мембраны – убихиноны, переносящие электроны от комплексов I и II к комплексу III. Белок, заякоренный на поверхности мембраны – цитохром c, переносящий электроны от комплекса III к комплексу IV. Направление потока электронов на кислород показано стрелкой. В ходе транспорта электронов выделяется энергия, за счет которой дыхательные комплексы I, III и IV перебрасывают протоны через мембрану (комплекс II передает электроны, но протоны не перекачивает). На каждую пару электронов, прошедших через ЭТЦ к кислороду, комплексы I и III перекачивают по четыре протона, комплекс IV – два протона. Протоны возвращаются в матрикс через АТФ-синтазу, и за счет выделяющейся энергии происходит синтез АТФ из АДФ и Фн(вправойчастирисунка). Но это лишь половина их работы. Вторая половина – синтезировать АТФ, используя накопленную энергию [23]. Внутренняя мембрана митохондрий почти непроницаема для протонов – они могут проходить только через особые динамические каналы, которые, пропустив протон, захлопываются. Протоны крошечные (по сути, это ядра атомов водорода, самого малого из атомов), поэтому удержать их – нелегкая задача. Протоны невероятно быстро перемещаются в водной среде, перепрыгивая с молекулы на молекулу, поэтому митохондриальная мембрана должна быть совершенно непроницаема для воды. Кроме того, протоны заряжены – они несут единичный положительный заряд. Поэтому перекачка протонов через непроницаемую для них мембрану приводит, во-первых, к тому, что возникает разность концентраций протонов между двумя сторонами мембраны. Во-вторых, на мембране появляется разность зарядов, потому что снаружи положительных зарядов становится больше, чем внутри. Иными словами, на мембране возникает разность электрохимических потенциалов в 150–200 милливольт. Из-за того, что мембрана очень тонкая (около 6 нанометров), внутри нее появляется чрезвычайно высокая напряженность электрического поля. Если вы снова уменьшитесь до размера молекулы АТФ и попробуете приблизиться к мембране, то сможете в этом убедиться: напряженность там достигает 30 мегавольт на метр – в тысячу раз выше, чем в бытовой электросети. (Почти как у разряда молнии.) Этот огромный электрический потенциал – протон-движущая сила – приводит в движение АТФ-синтазу: поражающую воображение белковую наномашину (рис. 10). АТФ-синтаза – самый настоящий роторный двигатель, в котором поток протонов вращает коленчатый вал, взаимодействующий с каталитической головкой. За счет энергии этого взаимодействия происходит синтез АТФ. АТФ-синтаза похожа на турбину гидроэлектростанции: мембрана, как плотина, сдерживает напор протонов, которым ничего не остается, как хлынуть через турбину, вращая ротор. Это не поэтическое видение, а точное описание. Впрочем, даже оно не передает удивительной сложности белкового двигателя. Например, до сих пор не вполне ясно, как протоны связываются с погруженным в мембрану участком C-кольца; какие электростатические взаимодействия вращают это кольцо (строго в одном направлении); как кольцо сообщает вращение ротору, вызывая конформационные изменения в каталитической головке, а также как двигаются субъединицы этой головки, захватывая молекулы АДФ, Фн и спрессовывая их в молекулу АТФ. Эта наномашина с высочайшим уровнем точности столь совершенна, что ее работа сродни магии. Чем больше мы узнаем о ней, тем больше она удивляет. Некоторые даже видят в ее совершенстве доказательство существования Бога. Я считаю “чудо” результатом естественного отбора. В любом случае это, несомненно, одна из самых удивительных природных машин.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно