|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Вопрос жизни. Энергия, эволюция и происхождение сложности | Автор книги - Лейн Николас

Cтраница 19

Из-за того, что электроны и протоны обычно (но не всегда) объединяются друг с другом, восстановление иногда определяют как перенос атома водорода. Но чтобы разобраться в окислительно-восстановительных процессах, для начала следует сосредоточиться на электронах. Последовательность окислительно-восстановительных реакций сводится к путешествию электрона по цепи связанных друг с другом переносчиков. (Не слишком отличается от течения тока по проводам.) Именно это происходит при дыхании. Электроны от питательных веществ переходят на кислород не сразу (как при горении, когда энергия выделяется вся и сразу), а в несколько стадий, прыгая с одного переносчика на другой, будто с кочки на кочку. Обычно “кочками” служат ионы железа (Fe3+), встроенные в белки дыхательной цепи. Как правило, ион железа входит в состав неорганической кристаллической структуры, которая называется железосерным кластером (рис. 8). С одного кластера электрон перепрыгивает на другой, очень похожий, но с чуть более высоким сродством к электрону (более “жадного”). Когда электрон передается от одного кластера к другому, каждый раз сначала происходит восстановление (принимая электрон, Fe3+ восстанавливается до Fe2+), а затем окисление (потеря электрона и обратный переход в Fe3+). Наконец, совершив пятнадцать или больше прыжков, электрон достигает кислорода. На первый взгляд, у фотосинтеза у растений и дыхания у животных мало общего, однако в главном они совпадают. В основе обоих процессов лежит перенос электрона по “дыхательным цепям”. Почему? Жизнь могла бы существовать за счет тепловой или механической энергии, радиоактивного или ультрафиолетового излучения, или электрических разрядов. Число вариантов ограничено лишь вашим воображением. Но нет: все живое существует благодаря окислительно-восстановительным реакциям, которые происходят на удивительно сходных дыхательных цепях. Второй неожиданный аспект использования энергии живыми организмами – это хитроумный механизм хранения энергии в химических связях АТФ. Живые организмы синтезируют АТФ не непосредственно, а путем создания протонных градиентов на тонких мембранах [21]. Вскоре мы дойдем до объяснения, что это означает и как работает. А пока вспомним, что о существовании такого странного механизма никто долго и помыслить не мог (по словам молекулярного биолога Лесли Оргела, это “самая парадоксальная идея со времен Дарвина”). На сегодняшний день до мельчайших деталей изучены молекулярные механизмы создания и поддержания протонных градиентов. Мы знаем, что все живое на Земле использует протонные градиенты – это такая же неотъемлемая часть жизни, как ДНК. Но и теперь мы почти ничего не знаем о том, как возник биологический механизм генерации энергии. Какими бы ни были причины – жизнь, похоже, использует поразительно ограниченный и довольно странный набор из всех возможных энергетических механизмов. Каприз истории? Или эти способы настолько лучше прочих, что в конце концов лишь они остались в употреблении? Или же (а вот это интересней) мы имеем дело с единственным возможным вариантом?

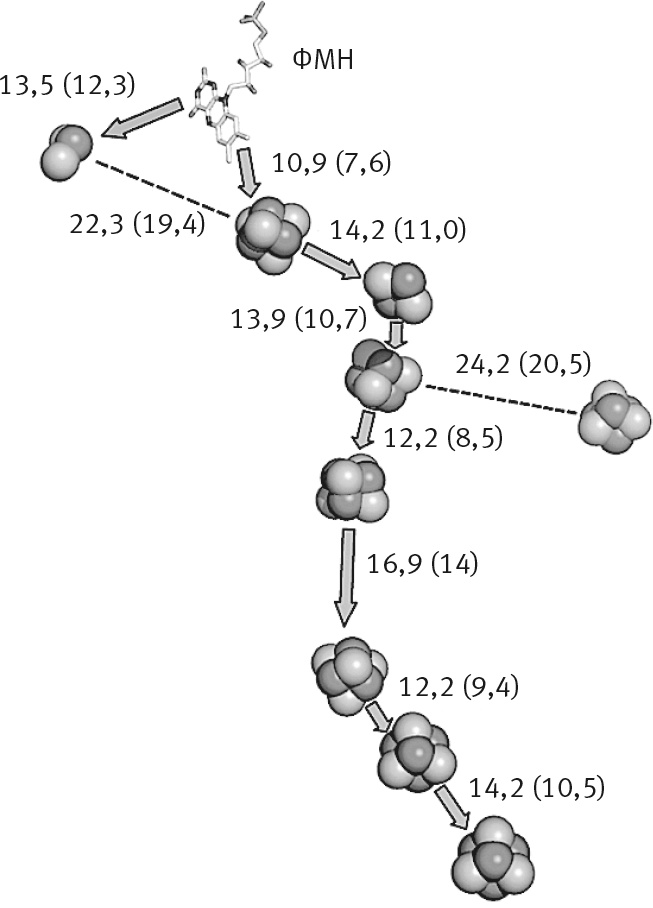

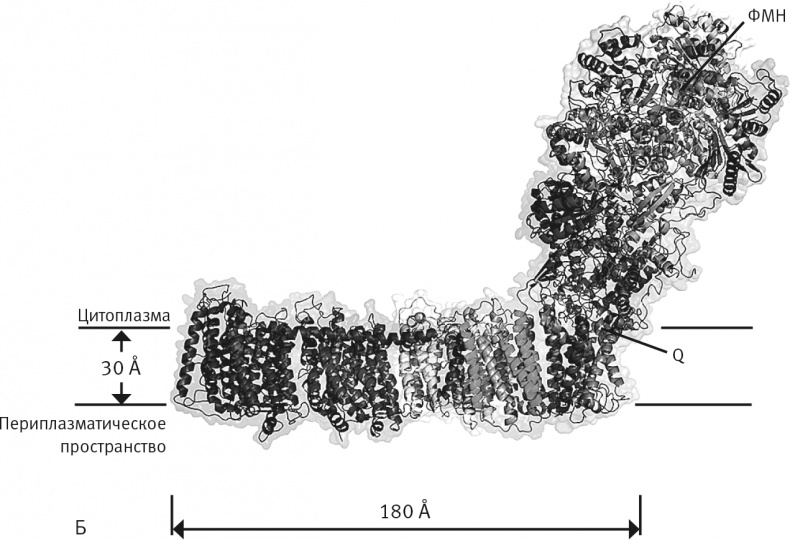

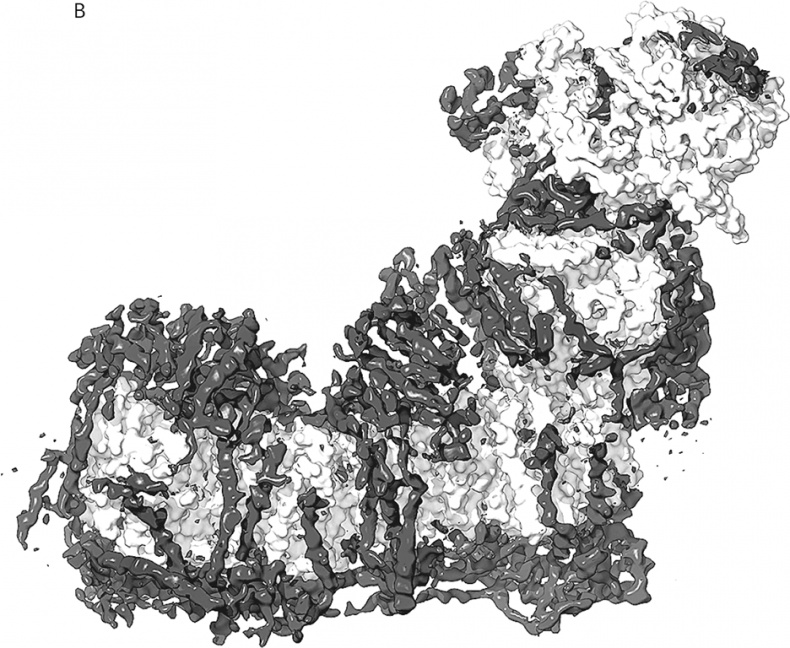

Рис. 8. Дыхательный комплекс I. А. Железосерные кластеры расположены на более или менее одинаковом расстоянии друг от друга (14 ангстрем или меньше). Электроны перескакивают между кластерами путем квантового туннелирования в указанном стрелками направлении. Цифрами обозначено расстояние (в ангстремах) между окислительно-восстановительными центрами (кластерами). Цифры в скобках указывают расстояние от одного края до другого. Б. Общий вид структуры бактериального комплекса I. Это изображение получено Лео Сазановым при помощи рентгеноструктурного анализа. Вертикальная “рука” переносит электроны от ФМН – места вхождения электронов в дыхательную цепь – на коэнзим Q (убихинон), который перемещает электрон на следующий белковый комплекс. Расположение железосерных кластеров в белке можно увидеть на рисунке А. В. Комплекс I у млекопитающих, состоящий из тех же субъединиц, что и бактериальный, но частично скрытый под 30 дополнительными субъединицами. (Здесь они показаны как темные тени.) Это изображение получено Джуди Херст при помощи электронной криомикроскопии. Это прямо сейчас происходит у вас внутри. Представьте, что вы тайно проникли внутрь собственной клетки: скажем, в клетку сердечной мышечной ткани. Она ритмично сокращается благодаря молекулам АТФ, выходящим из множества крупных митохондрий – энергетических станций клетки. А теперь вообразите, что вы уменьшились до размера молекулы АТФ и просочились в белковую пору во внешней мембране митохондрии. Вы в тесном пространстве, похожем на машинное отделение корабля, полном, насколько хватает взгляда, белковых механизмов. Внизу мельтешат сотни маленьких шариков. Они вылетают из белковых машин и через несколько миллисекунд исчезают, а потом появляются новые. Это протоны: положительно заряженные ядра атомов водорода. Все так и пляшет перед глазами. Теперь проберемся сквозь одну из белковых машин в матрикс митохондрии. Там взору открывается потрясающий вид. Вокруг – пещеристое пространство, мягкие стены так и ходят ходуном, а из них торчат гигантские клацающие машины, из которых тянутся нити, как от веретен. Осторожно, берегите голову! Огромные белковые комплексы, глубоко утопленные в стены, лениво переплывают с места на место, как по волнам, но их части движутся с невероятной скоростью. Некоторые ходят ходуном вверх-вниз так быстро, что глаз не может уследить за ними: как поршень парового двигателя. Другие вертятся вокруг своей оси, как пропеллеры, грозя в любой момент оторваться и улететь. Десятки тысяч двигателей неистово жужжат со всех сторон. Мы глубоко внутри митохондрии, в термодинамическом эпицентре клетки, где осуществляется клеточное дыхание. Водород отрывается от продуктов молекулярного переваривания поглощенной нами пищи и попадает внутрь первого и крупнейшего дыхательного комплекса – комплекса I. Он состоит из 45 белков, и каждый – это цепь из нескольких сотен аминокислот. Вы помните, что вы размером с АТФ? Так вот, комплекс I выглядит как подвижная машина размером с небоскреб, живущая по собственным законам, приводящая в трепет своей сложностью. Электроны отделяются от протонов, попадают в пасть этого огромного комплекса и засасываются внутрь. Далее их путь пролегает глубоко в мембране, и, наконец, они извергаются наружу. Но на этом путь не заканчивается – им приходится еще пройти два огромных белковых комплекса. Все комплексы составляют дыхательную цепь. Каждый имеет несколько окислительно-восстановительных центров (в комплексе I их около 9), в которых электроны на короткое время задерживаются, прыгая с одного центра на другой (рис. 8). На самом деле “прыжки” – скорее туннелирование, некая разновидность “квантовой магии”, благодаря которой электронам удается телепортироваться между центрами: они стремительно пропадают и возникают в другом месте в соответствии с законами квантовой неопределенности. А возникают они, как правило, на следующем по ходу окислительно-восстановительном центре, если только он не слишком далеко. Здесь расстояния измеряются в ангстремах (Å). Один ангстрем примерно соответствует размеру атома [22]. Если расстояние между окислительно-восстановительными центрами – около 14 Å и каждый следующий центр имеет несколько более высокое сродство к электрону, чем предыдущий, то электроны будут прыгать по цепочке, как по кочкам на болоте. Электроны проходят через три гигантских дыхательных комплекса, не замечая их – как и вы не обращали бы особого внимания на болото, прыгая с кочки на кочку. Они стремятся вперед, к кислороду, который притягивает электроны с огромной силой. Это не воздействие на расстоянии – они оказываются на кислороде просто потому, что вероятность нахождения там для них выше, чем в любом другом месте. Это похоже на провод с изоляцией из белков и липидов, по которому идет ток электронов от питательного вещества к кислороду. Добро пожаловать в дыхательную цепь!

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно