|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Пулеметы России. Шквальный огонь | Автор книги - Семен Федосеев

Cтраница 91

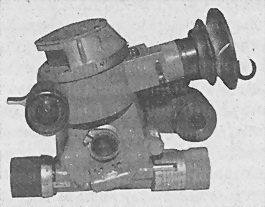

Масса станка — 21/32 кг. Угол возвышения — +15/+16°. Угол склонения —20/-15°. Сектор обстрела — 45/52°. Высота линии огня — 71 мм. Треножный станок «Виккерс» обр. 1910 г. состоял из вертлюга, остова и щита размером 534×400 мм. Вертлюг надевался на штырь остова и имел крепление для пулемета, подъемного механизма и щита. Остов включал две передние и одну заднюю ногу с сошником, на которой крепилось седло для наводчика, при стрельбе в положении лежа седло раскладывалось в подлокотник. Кроме ног к коробке остова станка крепилась ось с колесами. Существенно новинкой стал раздвижной механизм, благодаря которому тренога на позиции могла занимать три фиксированных положения. Для навьючивания этот станок разбирался на 4 части. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕНОЖНОГО СТАНКА «ВИККЕРС» ОБР.1910 Г. Масса станка — 39 кг. Масса щита — 7,4 кг. Угол возвышения — +20°6′. Угол склонения — 25° 38′. Сектор обстрела — 52 (±26)°. Высота линии огня — 757, 890 и 1113 мм. Ширина колесного хода — 623 мм. Станок Колесникова имел трубчатую стрелу с сошником и веревочными петлями в качестве рукояток, колеса, крепление для щита, удобные механизмы вертикального и горизонтального наведения. Щит делался из броневой стали толщиной 7 мм и имел размеры 498×388 мм. Недостатком станка было слишком высокое расположение оси канала ствола относительно оси колесного хода и оси механизма вертикального наведения, что увеличивало рассеивание при стрельбе. Главным достоинством — простота производства. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА КОЛЕСНИКОВА Масса станка со щитом — 30,7 кг. Масса щита — 8,2 кг. Угол возвышения — +32°. Угол склонения —25°; Сектор обстрела — 80°. Модернизированный пулемет «Максим» обр. 1910/30 г. В 1930 г. среди прочих модернизированных артиллерийско-стрелковых систем на вооружение был принят модернизированный пулемет «Максим». Главной причиной его модернизации стало принятие на вооружение нового патрона с тяжелой пулей массой 11,8 г и поперечной нагрузкой 25,8 г/кв. см. При начальной скорости 800 м/с ее максимальная дальность полета достигала 5 км («дальнобойная» пуля Д системы Добржанского и Смирнского). В результате существенные изменения претерпел прицел. По своей конструкции он по-прежнему оставался стоечным открытого типа, откидывающимся перед стрельбой в боевое вертикальное положение. Но его планка уже имела две шкалы. Одну — с делениями в сотнях метров от 0 до 22 — для стрельбы легкой пулей, и другую — от 0 до 26 — для тяжелой пули. Подвижный целик — с возможностью внесения боковых поправок — например, на ветер — мог перемещаться влево и вправо по горизонтальной трубке с ценою деления в одну тысячную дистанции. Новый прицел позволял поражать цели на большем расстоянии, чем прежде. Эти изменения были в определенной степени данью моде, т. к. в то время имело место сильное увлечение дальней стрельбой. Более того, «Максим» оснастили оптическим прицелом и угломер-квадрантом для ведения огня на большие дальности полупрямой и даже непрямой (по отметке — реперу) наводкой. Перископический оптический прицел обр. 1932 г. (по типу германского) относился к типу панорамных, имел кратность увеличения 2х и поле зрения 20°, диаметр выходного зрачка 6 мм, допускал раздельную установку угла прицеливания и угла места. Он крепился слева от пулемета на специальном кронштейне вертлюга станка и был связан особой тягой с кожухом ствола. Так как планировалось его применение на каждом пулемете, был создан новый щит с окном для прицела, закрываемым бронезаслонкой.

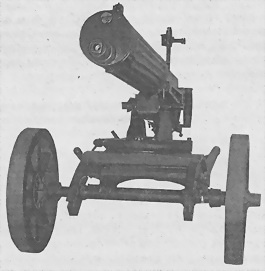

Станковый пулемет «Максим» обр. 1910 (1910/30 г.) на станке Соколова без щита Ряд изменений был внесен для облегчения эксплуатации пулеметов. Прежде всего, был усовершенствован спусковой механизм. В нем был устроен предохранитель новой конструкции, расположенный на спусковом рычаге. В результате стало возможным его выключение и ведение огня одной рукой. Затыльник короба был выполнен откидным, что упростило обслуживание части спускового механизма, размещенного на нем, и облегчило доступ к наземной части ствола при чистке его не снимая с пулемета. В связи с изменениями затыльника изменились также правая и левая задвижки и соединение спускового крючка с тягой. Ударник и боек стали изготавливаться как отдельные детали, а бронещит получил дополнительную точку крепления в виде буфера-держателя, смонтированного на кожухе пулемета. Причем для придания ему большей прочности. и лучшего противостояния внешним воздействиям, например различного рода ударам, которым он может подвергаться в боевых условиях, трубу кожуха сделали гофрированной. Возвратный механизм получил указатель натяжения возвратной пружины на ее коробке. Тем самым удалось облегчить процесс регулировки работы основных механизмов пулемета за счет изменения ее натяжения, позволявшее восстанавливать правильное взаимное положение деталей оружия после их износа. Уже после принятия модернизированного пулемета на тульском заводе опробовали операции хромирования деталей замка для повышения их живучести, проверялись также возможность использования гильз без выступающей закраины (в связи с общими работами по созданию нового патрона для автоматического оружия), а также изготовления приемника литьем из алюминия или легких сплавов.

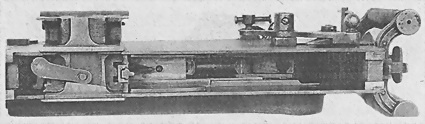

Вид сверху на открытый короб пулемета «Максим» обр. 1910 г. Хорошо видны ствольная коробка, кривошип и мотыль подвижной системы, приемник, рычаг и ползун подачи Для перевозки «Максима» в кавалерии, а также для горных условий приняли несколько комплектов вьюков. Так, для перевозки «Максима» со станком Соколова боекомплектом на вьючном седле 1931 г. был принят комплект ВМС из трех вьюков, на которых кроме пулемета, станка и щита перевозились 12 патронных коробок, оптический прицел, коробка ЗИП, коробка с сосудами для охлаждающей жидкости и смазки, два запасных ствола, лопата, топор, маскировочная сетка. Каждый вьюк весил 130 кг. Комплект ВМС для вьючного седла обр. 1937 г. имел тот же состав, но был проще и легче (масса вьюка — 117,4 — 123,5 кг), пулемет навьючивался и снимался быстрее. Для перевозки на седле обр. 1937 г. пулемета «Максим» в полном комплекте — со станком Соколова и с зенитной леногой обр. 1928 г. — служил комплект ВМСТ из трех вьюков массой 119,9 — 133,1 кг.

Оптический пулеметный прицел ПП-1 к пулемету «Максим»

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно