|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - По следам "Турецкого гамбита", или Русская "полупобеда" 1878 года | Автор книги - Игорь Козлов

Cтраница 20

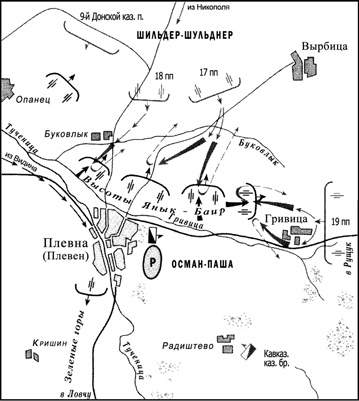

В вышедшей в 2005 г. книге «Противоборство империй. Война 1877–1878 гг. — апофеоз восточного кризиса» есть любопытная иллюстрация с названием: «Бои на улицах Плевны 8 (20) июля 1877 г.» [146]. Где авторы раздобыли эту картинку?.. Но одно можно сказать с полной уверенностью: изображенный на ней уличный бой не имеет ни к первому, ни к последующим штурмам Плевны никакого отношения. Еще ее защитник Ф. фон Херберт писал о том, что вымысел, будто бы в ходе первого штурма Плевны противник ворвался в город, стал гулять по книгам разных стран с легкой руки журналистов из русского лагеря, которые часто «писали под диктовку русских офицеров» [147]. Не остается места для этого вымысла и после внимательного прочтения опубликованных материалов Военно-исторической комиссии российского Главного штаба. Тем не менее вымысел этот продолжает жить, и последняя его обитель — книга Н. В. Скрицкого [148]. Первая атака Плевны 8(20) июля 1877 г.

Из книги: Золотарев В. А. Противостояние империй. Война 1877–1878 гг. Апофеоз восточного кризиса. М.: Animi Fortitudo, 2005. С. 41. Вскоре после удачного отражения русской атаки плевненский гарнизон пополнился отрядом Рифата-паши из Софии. Отряд состоял из 6 батальонов пехоты, 1 батареи и «небольшого числа черкесских ополченцев» [149]. Этот отряд Осман-паша и направит для занятия Ловчи. Неудача под Плевной явилась полной неожиданностью для главной квартиры русской армии. После ряда первых успехов возобладало некоторое небрежное отношение к военным силам и возможностям турок. Поэтому, как свидетельствуют воспоминания участников войны, этой неудаче сразу не придали должного значения. Вместо того чтобы проанализировать плевненскую осечку в комплексе всех факторов и возможностей текущей обстановки, командованием русской армии овладело желание быстро избавиться от этой досадной неудачи как от назойливой мухи. Избавиться быстро, одним сильным ударом. 9 (21) июля Александр II телеграфирует брату-главнокомандующему: «Надеюсь, что с прибытием подкреплений можно будет возобновить атаку Плевны». Но уже 11 (23) июля император ставит вопрос определеннее: «Когда предполагаешь возобновить атаку Плевны?» Через два дня главнокомандующий докладывал Александру II, что время повторной атаки Плевны он предоставил на усмотрение Криденера. А 16 (28) июля он уже сообщал, что затягивание Криденером повторного штурма Плевны ему непонятно и что сил для этого у командующего IX корпусом «довольно, если б только употребил хорошо артиллерию» [150]. Серьезное беспокойство вызывали два предположения: во-первых, турецкий отряд в Плевне находился всего в переходе от единственной переправы через Дунай у Систова; возможное наступление противника в этом направлении, естественно, ставило под удар пополнение и обеспечение всей армии; во-вторых, движение отряда Османа-паши на Ловчу и Сельви грозило потерей балканских проходов, изоляцией отряда Гурко, да и ударом на Тырново. В итоге, после выделения на правый фланг подкреплений, в ночь с 17 (29) на 18 (30) июля ординарец главнокомандующего штабс-капитан Андриевский доставил Криденеру «словесное приказание» главнокомандующего: «Атаковать и взять Плевну». И опять это роковое «словесное» послание! Правда, на сей раз все было гораздо определеннее. Андриевский привез еще и предписание начальника штаба армии от 16 (28) июля, в котором двумя вышеназванными предположениями обосновывалась необходимость «покончить с делом при Плевне как можно скорее» [151]. 18 (20) июля части барона Криденера и приданные ему дополнительные части под общим руководством командующего XI корпусом генерал-лейтенанта князя Л. В. Шаховского снова атакуют Плевну и снова терпят поражение. И неудивительно. Все началось, казалось бы, с пустяка — маленького недочета в распоряжениях штабного начальства. Когда помощник начальника штаба армии генерал-майор Левицкий составлял предписания Шаховскому и Криденеру, то он не упомянул, что первый подчиняется второму. Это подразумевалось в силу существовавшей традиции — Криденер был старше по возрасту, — и поэтому даже в такой ответственный момент подчиненность Шаховского Криденеру письменно оформлена не была. А зря. Позднее Левицкий сам об этом очень сожалел. Ситуацию пришлось исправлять уже по ходу дела телеграммами, но на улучшение согласованности действий это практически не повлияло. 11 (23) июля в 16 часов Криденер телеграммой запросил главнокомандующего: «Кому вверите общее начальствование над всеми войсками, направленными на Плевну». В 23.05 следующего дня Непокойчицкий ответил: «Великий Князь Главнокомандующий поручает командование всеми войсками вашему превосходительству как старшему». Однако даже к полудню 14 (26) июля телеграмма начальника штаба армии до командующего IX корпусом не дошла. И в 15.15 Криденер просит скорейшего «ответа на телеграмму о подчинении войск». Эта телеграмма дошла быстро, и уже в 17.25 великий князь разъяснил: «И вам, и Шаховскому сообщено, что вы командуете всеми войсками. Кавказская бригада подчинена Скобелеву 2-му, оставаясь в подчинении вам. Требую самого энергичного действия кавалерией. О получении этой телеграммы донесите» [152]. Но Криденер получил эту телеграмму только вечером 16 (28) июля, когда у него уже сложился план повторного штурма Плевны. Более того, этот план был доложен великому князю и получил его одобрение [153]. В записке князю Шаховскому от 12 (24) июля Криденер высказал необходимость «предварительно условиться… о выборе путей наступления, дабы действовать всем отрядом в тесной связи» [154]. Необходимость этого еще более усиливалась в связи с движением противника в сторону Ловчи. Первые сведения об этом Криденер получил вечером 14 (26) июля. В этот день в деревне Бресляница он встретился с князем Шаховским, и здесь же состоялось совещание командного состава IX и XI корпусов. Участники совещания еще не знали, кому великий князь поручил командовать предстоящим штурмом Плевны.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно