|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Теория организации | Автор книги - Валентина Парахина , Елена Шацкая , Татьяна Федоренко

Cтраница 44

Близкой к понятию «закон» является категория «закономерность». В большинстве случаев они выступают как однопорядковые категории. В целом и закономерность, и закон отражают объективно существующие связи между явлениями, их причинами и следствиями. Однако эти связи в законе более устойчивы. Закономерность же отражает правильность, последовательность в явлениях, относящихся к определенному месту и времени. Закон богаче закономерности, он всегда вписывается в строгую, устойчивую систему, закономерность входит в весьма непостоянные текучие системы, меняющиеся в зависимости от круга обобщенных ею фактов изменения внешних условий. Закономерность обязательно выявляется в результате обобщения фактов, закон – в ходе теоретического анализа [49]. Закономерность можно рассматривать как ступеньку к открытию закона. Закономерности подразделяются на статические и динамические. При расширении границ времени и пространства закономерность перерастает в закон. У законов и у закономерностей один механизм действия – формирование зависимости выходных параметров от входных и механизм использования, т. е. набор правил и норм для работника, который реализует механизм действия. Для того чтобы деятельность была эффективной, необходимо согласование между механизмом действия и механизмом использования. В основе открытия закономерностей лежат факты, количественные и качественные зависимости между ними. Зависимость – отношение одного явления к другому как следствия к причине. Выделяют следующие виды зависимостей: 1) объективные (формируются независимо от воли и желания людей) и субъективные (вырабатываются руководителем или специалистом на ограниченное время для реализации целей организации); 2) кратковременные (зависимость сверхурочной производительности труда) и долговременные (зависимость заработной платы работника от его личной производительности); 3) моральные (связаны с соблюдением в обществе норм поведения) и аморальные (связаны с обычаями, которые нарушают международные права человека); 4) общие и частные; 5) детерминированные и вероятностные. Зависимость – основа формирования закона. Основные условия перехода зависимости в закон: • фиксация зависимости в законодательных документах; • приобретение зависимостью статуса общепринятой для большой группы людей или организационной нормы; • признание и поддержка учеными. Таким образом, между анализируемыми категориями «закон», «закономерность» и «зависимость» прослеживается явная взаимосвязь. Все вышесказанное непосредственно относится к законам организации и характеризует их как выявление устойчивых организационных связей мирового целого. В этом смысле законы организации присущи целостным образованиям в природе и обществе. 8.2. Законы организации и их классификация

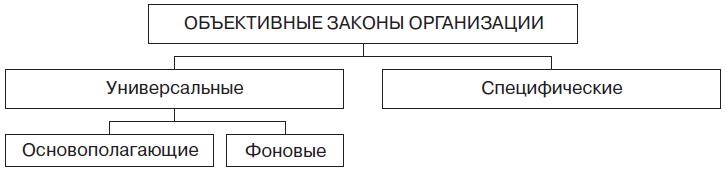

Любая система подчинена действию законов природы и общества, законов управления. Законы в обществе понимают в двух смыслах: 1) как нормативные акты, принятые и утвержденные в установленном порядке высшими органами государственной власти; 2) как необходимые, существенные, устойчивые, повторяющиеся отношения между явлениями в природе и обществе (носят объективный характер). Законы являются высшей ступенью познания и имеют форму всеобщности, т. е. выражают общие отношения, связи, присущие всем явлениям данного рода, класса. В научной литературе существуют различные категории законов: законы науки, законы природы, законы предписания, законы мышления. Законы науки – знание, формулируемое людьми в понятиях, которые отражают объективные процессы, происходящие в природе и общественной жизни на микро– и макроуровнях. Законы природы – математическое выражение какого-либо природного явления, которое совершается при известных обстоятельствах с одинаковой необходимостью. Законы-предписания – нормы, принципы поведения, которые человек должен соблюдать в организации, общественных объединениях (правовые, нравственные законы). Законы мышления – правила, применение которых способствует достижению оптимальной мыслительной деятельности (законы логики). В процессе изучения особенностей функционирования и развития сложных систем, к числу которых относятся и организации, выявлен ряд законов, помогающих глубже понять процессы, протекающие в компании, формировать адекватные модели принятия решений. Законы организации имеют в своем составе общее, частное и особенное. Общая часть закона универсальна – не зависит от страны, географического расположения. Частное действует в конкретных ситуациях и определенных видах деятельности. Особенное – это часть закона, отражающая специфику организации. Законы организации образуют теоретический фундамент теории организации, способствуют переходу эмпирического подхода к профессиональному, позволяют правильно оценить возникающую ситуацию, помогают объективно анализировать накопленный опыт, повышают управленческую культуру в компаниях. Законы организации имеют существенные особенности, а именно: 1) характеризуют всеобщие связи и отношения в социальной среде; 2) выступают в роли катализатора общественного процесса; 3) усиливают свое влияние на деятельность компании с развитием общественных отношений. Существуют различные точки зрения на классификацию законов организации. Э.А. Смирнов [42] выделяет две группы объективных законов (рис. 8.1).

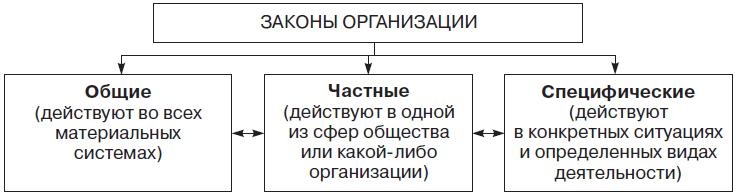

Рис. 8.1. Типология объективных законов организации Действие универсальных законов распространяется на социальную, биологическую и частично техническую системы. К этой группе относятся основополагающие (закон синергии, закон самосохранения и закон развития) и фоновые законы (закон информированности-упорядоченности, закон единства анализа и синтеза, закон композиции-пропорциональности). Специфические законы объединяют ряд законов, касающихся только социальных организаций. В учебнике А.А. Беляева, Э.М. Короткова [6] отмечается, что теория организации изучает общие, частные и специфические законы (рис. 8.2), которые находят свое проявление в организациях.

Рис. 8.2. Законы организации и их взаимодействие Две указанные классификации близки по своему содержанию, но имеют разночтения в названиях. Частные законы второй классификации равнозначны специфическим законам первой, а специфические законы второй близки по своему смыслу к фоновым законам в первой. На наш взгляд, целесообразно соединение этих подходов и выделение общих законов, частных законов как действующих в определенной ситуации и специфических законов, реализующихся в какой-либо одной, специфической сфере.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно