|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Теория организации | Автор книги - Валентина Парахина , Елена Шацкая , Татьяна Федоренко

Cтраница 26

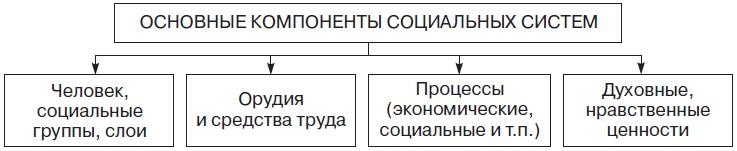

• выполнение каждым элементом своих функций, обусловленных поставленной задачей; • отношения субординации и координации между компонентами системы; • наличие принципа обратной связи между управляющей и управляемой подсистемами. Первый компонент социальных систем – человек – существо прежде всего общественное, сознательное, целеполагающее, связанное с другими людьми тысячью разнообразных отношений и форм взаимодействия. В процессе труда люди объединяются в группы, артели, социальные слои, общности и организации. Наличие человеческого компонента – важнейшая черта социальной системы, отличающая ее от других целостных систем. Вторая группа компонентов социальной системы – процессы (экономические, социальные, политические, духовные), совокупность которых представляет собой смену состояний системы в целом или какой-то части ее подсистем. Процессы могут быть прогрессивными и регрессивными. Они вызваны деятельностью людей, социальных и профессиональных групп. Третья группа компонентов – вещи, т. е. предметы, вовлеченные в орбиту хозяйственной и общественной жизни, так называемые предметы второй природы (производственные здания, орудия и средства труда, техника, средства связи и управления, технологические устройства, созданные человеком и используемые им в процессе производственной, управленческой и духовной деятельности). Четвертая группа компонентов социальной системы имеет духовную природу – это общественные идеи, теории, культурные, нравственные ценности, обычаи, ритуалы, традиции, верования, которые обусловлены действиями и поступками различных общественных групп и отдельных индивидов (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Компоненты социальных систем В зависимости от сущности, назначения, места в обществе, типа организации, функций, отношения со средой выделяют уровни социальных систем (рис. 4.2).

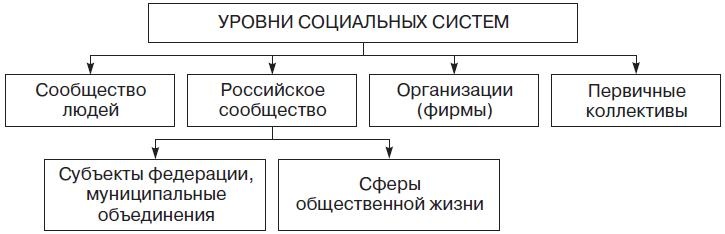

Рис. 4.2. Уровни социальных систем Самый широкий и сложный уровень социальных систем – конкретно-историческое общество (российское, американское, китайское и др.), совокупность членов этого общества и весь комплекс общественных отношений – экономических, политических, собственно социальных, духовных и экономических. В самом широком понимании социального конкретное общество выступает как динамическая социальная система. Второй уровень – это сообщества, объединения людей меньшего порядка (нации, сословия, социальные и этнические группы, элиты, поселения). Третий уровень – это организации, действующие в реальном секторе экономики (кредитно-финансовые учреждения, научные и научно-образовательные фирмы, корпорации, общественные объединения и т. п.). Четвертый (первичный) уровень – это цеха, бригады, участки, профессиональные группы в рамках фирмы, предприятия. Их отличительная особенность – непосредственные контакты каждого с каждым. Обществу присущи и другие системные образования, например административно-территориальные, имеющие несколько уровней: федерация, субъекты федерации (республика, край, область, национальный округ, автономная область), муниципальные объединения (город, поселок, село, деревня, хутор). Каждый из уровней в свою очередь представляет собой сложную систему с множеством разных компонентов, специфической структурой, функциями, органами управления. Другой вид образования систем – по сферам общественной жизни: экономическая, политическая, социальная и духовная. Например, экономика – это промышленность, сельское хозяйствo, транспорт, связь, строительство, а промышленность, сельское хозяйство и т. д. в свою очередь разделяются на отрасли и подотрасли, которые также подразделяются на корпорации, финансово-промышленные группы, фирмы, предприятия (малые, средние, крупные), цехи, участки, отделы, бригады. Политическая сфера – это государство (законодательные органы, исполнительные органы, судебные органы), общественные объединения (политические партии, общественно-политические движения). Духовная сфера – средства массовой информации, культурные фонды, творческие союзы, научные профессиональные ассоциации и т. п. 4.2. Социальная организация: основные подходы к понятию и классификации

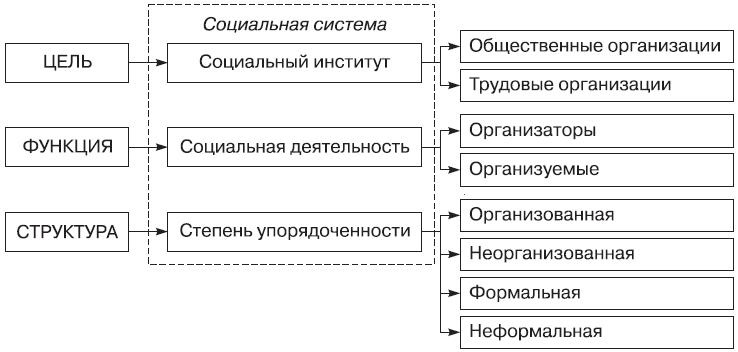

Социальные организации объединяют деятельность людей в обществе. Взаимодействие людей через социализацию создает условия и предпосылки для совершенствования общественных и производственных отношений. Существуют различные подходы к понятию социальной организации (рис. 4.3). Во-первых, понятие «социальная организация» может подразумевать искусственное объединение институционального характера, предназначенное для выполнения какой-либо определенной функции. В этом смысле социальная организация имеет свой социальный статус, она выступает как целевой объект, как целевая общность, в которой достижение общих целей признается возможным только через достижение индивидуальных целей, и наоборот, достижение индивидуальных целей становится возможным только через выдвижение и достижение общих целей.

Рис. 4.3. Подходы к понятию социальной организации Во-вторых, понятие «организация» может совпадать с понятием «управление». В данном случае «социальная организация» означает деятельность по распределению функций, координации и т. п., т. е. процесс целенаправленного воздействия на объект, предполагающий фигуры организатора и организуемых. В-третьих, термин «социальная организация» используется для характеристики степени упорядоченности объекта, т. е. для выявления его структуры и типа связей целого и его частей. В данном смысле этот термин обычно употребляется для обозначения организованных и неорганизованных систем, формальных и неформальных организаций. Социальной организации присущи социальные свойства – организационные цели и функции, эффективность результатов, мотивация и стимулирование персонала и др. Организация формируется как социальная среда, включающая в себя социальные группы, статусы, нормы, отношения лидерства и т. д. Социальная организация является одним из наиболее развитых видов социальной системы. Социальные организации имеют многообразные формы. В качестве примеров можно назвать предприятие, больницу, вуз, школу, политическую партию, спортивное общество и т. д. В их деятельности важную роль играют отношения между людьми. Существует несколько подходов к классификации социальных организаций. Так, Этциани предложил классификацию по принципам объединения людей. Согласно его теории, выделяются три группы социальных организаций [49]: 1) добровольные – церкви, политические партии, клубы и т. д.; 2) принудительные – армии, начальная школа, места заключения и т. д.; 3) унитарные (создаются их членами для достижения общих и индивидуальных целей) – предприятия, банки, высшие учебные заведения и т. д.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно