|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Инвестиции в инфраструктуру: Деньги, проекты, интересы. ГЧП, концессии, проектное финансирование | Автор книги - Альберт Еганян

Cтраница 55

Немаловажен анализ действий третьих лиц, которые неминуемо оказывают влияние на реализацию вашего проекта. Конечно, «защиту от дурака» на все случаи жизни предусмотреть невозможно. Поэтому исходить стоит из того, что вмешательство третьих лиц может происходить исходя из логики «издержек и выгод» (cost and benefits). Логика управления риском в таком случае состоит в том, чтобы сделать действия со стороны иных участников проекта, порождающие риски для него, экономически неоправданными. Правда, стоит оглядываться на тот факт, что такой подход, являющийся составной частью теории homo economics, признающий примат экономической разумности действий каждого отдельного человека, опирающегося при принятии решений на соотношение расходов и выгод при осуществлении любых действий, что уж греха таить, в нашей стране не всегда срабатывает. На практике обычно предел усилий и расходов, которые можно потратить на минимизацию будущего риска, рассчитывается как стоимость потерь и убытков в случае наступления риска, дисконтированная на вероятность наступления такого события. Вроде бы звучит как просто набор слов. Вместе с тем в иностранной практике подобное достаточно точно просчитывается. В том случае, когда в отечественных проектах речь идет о рисках, у которых есть сравнимые по условиям возникновения иностранные аналоги, провести анализ можно относительно точно, воспользовавшись сопоставимыми «импортными» данными. Но как быть в тех случаях, когда в отечественной практике еще недостаточно примеров для того, чтобы эту статистику заложить в основу расчетов? А ведь таких проектов на российском молодом инфраструктурном и ГЧП-рынке большая часть. Что бы ни говорили специалисты в процессе переговоров с «владельцами» проектов, чаще всего они пользуются сложной арифметической моделью, называемой в народе гаданием на кофейной гуще. С той же точностью результатов. Но если некоторые верят гаданиям, то они ничего не проиграют, положившись на него и в части идентификации, анализа и оценки рисков. Выходит, что все равно придется полагаться на опыт, а временами – и интуицию тех или иных участников проекта. В итоге переговоры по распределению рисков – это соревнование кругозора, опыта и переговорной эффективности команд сторон. Происходят они на том этапе, когда необходимо уже на стадии соглашения фиксировать распределение рисков между сторонами. Итак, предположим, риски все-таки идентифицированы и проанализированы. Что дальше? А дальше переговорные команды сторон действуют исходя из одной из четырех логик: минимизация риска, принятие риска, его передача или отказ от него. Минимизация риска

Самое понятное и самое нейтральное, не вызывающее взаимной неприязни сторон действие. В рамках логики минимизации риска, при согласовании финальных текстов документов стороны ищут возможности так скорректировать условия проекта, чтобы минимизировать саму возможность возникновения того или иного риска. Но вместе с тем смягчение последствий возможного риска или снижение шансов на само его возникновение не устраняет риск как таковой. Минимизировав, потом с ним все равно что-то надо делать – принимать одной из сторон или «отгонять» его от себя, передавая другой стороне. Принятие риска

Если одна из сторон соглашается принять на себя тот или иной риск, то это означает на практике, что она готова нести расходы, связанные с возникновением тех или иных неблагоприятных последствий, вытекающих из выстреливания риска. Естественно, стороны обычно заинтересованы в том, чтобы брать на себя только такие риски, расходы на покрытие которых оцениваются невысоко, а еще лучше, чтобы и шансы на возникновение тоже были незначительными. Более опытная сторона в процессе переговоров «набирает» на себя определенное количество таких незначительных рисков, гротескно увеличивает стоимость потенциальных расходов, связанных с ними. Потом, оперируя общим числом принятых на себя рисков, пытается ключевые и наиболее дорогие переложить на другую сторону. На самом деле это как в той сказке про репку, когда ценность во многом зависела от того, что именно в конкретном случае стоило считать вершками или корешками. Передача риска

Считается, что тот или иной риск должен переноситься на ту сторону, которая имеет бóльшие возможности для того, чтобы не допустить возникновения риска. А если он все же возникнет, то наилучшие шансы справиться с ним с наименьшими потерями. Но это в теории. На практике во многом все определяется переговорами сторон, опытом представителей и используемыми «приемчиками». И это всегда не теоретическая дискуссия. Ведь тот, на кого был передан тот или иной риск, в случае его срабатывания несет двойную нагрузку. Сначала – расходы на недопущение его возникновения, а потом – на устранение последствий. В принципе считается, что совокупность распределения рисков (по их количеству, потенциальным расходам, срокам, необходимым на компенсацию последствий) должна распределяться между сторонами поровну. Но на практике зачастую в финале получается не такая благолепная, а значительно перекошенная картина. Поэтому стороны иногда могут пытаться отказываться от риска. Отказ от риска

Предельный случай управления риском – отказ от него. Фактически это отказ одного из участников проекта, например входящего в консорциум, от выполнения одной из функций, связанных с существенным риском. Так, эксплуатант может отказаться от операторской деятельности, если по совокупности критериев она окажется для него слишком рискованной. Но с другой стороны, если участник выполняет только одну функцию, например эксплуатант и оператор – разные лица, то отказ от ряда рисков эксплуатантом может вообще привести к тому, что он вывалится из проекта. В инфраструктурных проектах такое тоже частенько случается. При формировании контуров проекта и состава участников консорциума матрицами распределения рисков, естественно, никто не озадачивается. Но потом, при дальнейшем их согласовании и перекладывании в юридически обязывающие соглашения, возникают столь напряженные дискуссии, которые в пределе приводят к тому, что консорциум может изменить свои контуры за счет потерь одних своих членов и приобретения других. В том случае, если вообще это разрешается условиями конкурса, что тоже бывает не всегда.

Детализация матрицы рисков

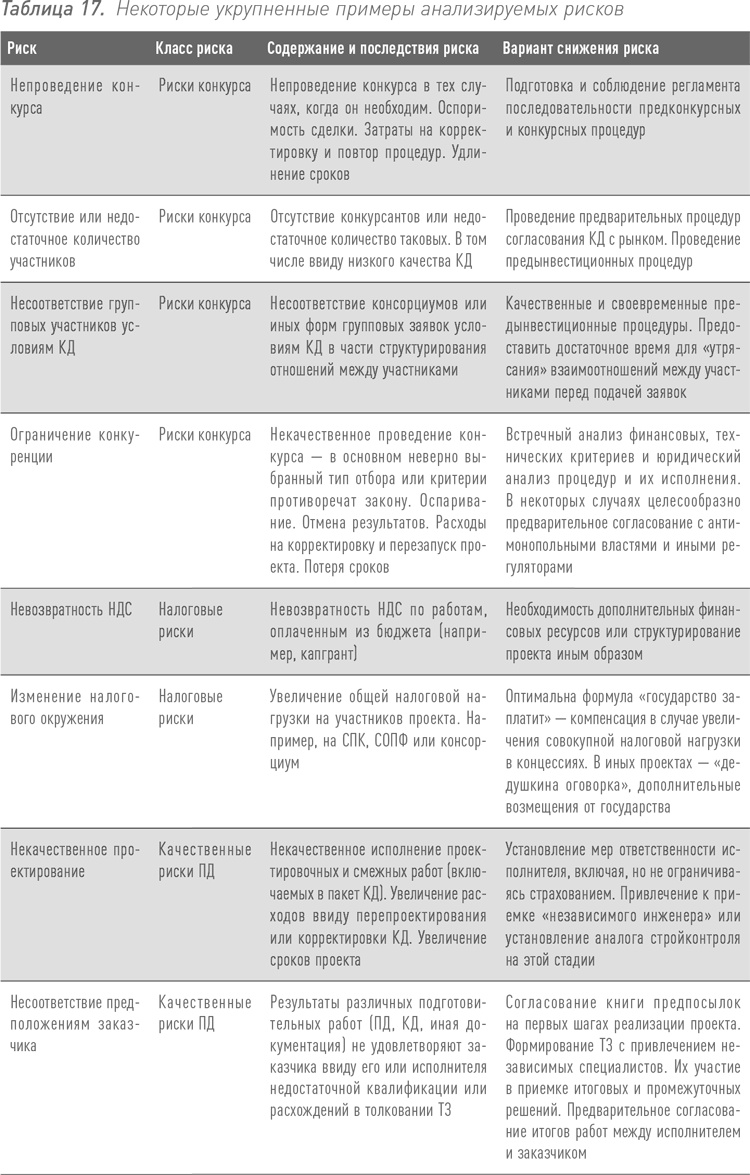

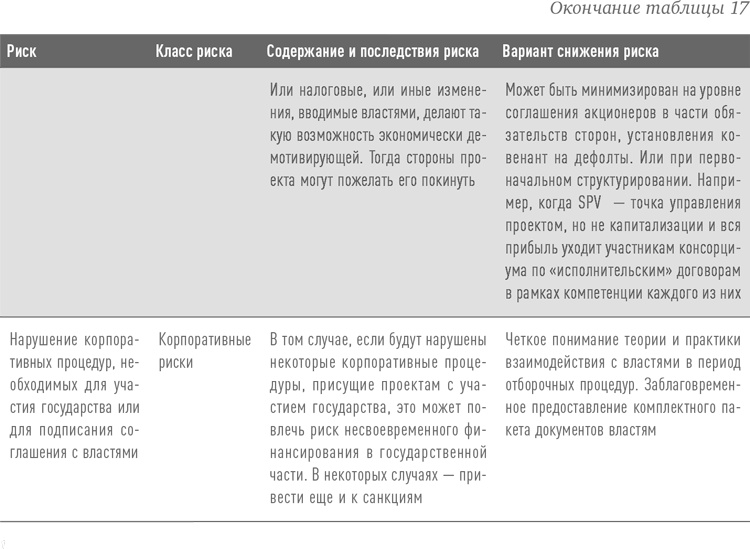

В таблице 17 [23] приведены некоторые обобщенные примеры учета рисков. На практике подобные таблицы бывают на несколько порядков подробнее (конечно, если стороны на самом деле заинтересованы в анализе рисков, а не занимаются профанацией), добавляются еще разделы «Сторона, несущая риск», «Влияние риска на позицию стороны, несущей риск», «Влияние риска на проект», «Вероятность наступления риска».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно