|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Инвестиции в инфраструктуру: Деньги, проекты, интересы. ГЧП, концессии, проектное финансирование | Автор книги - Альберт Еганян

Cтраница 5

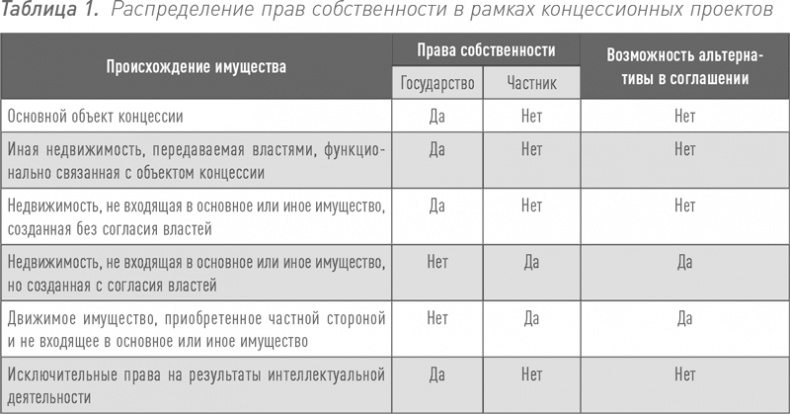

При этом нет разницы в том, как были и были ли вообще проинвестированы средства бюджета, например в виде капитального гранта в родившийся объект, или он был построен полностью на частные средства, а власти лишь гарантировали сбыт той продукции, которая появляется в результате запуска проекта. Другое дело, что в рамках большого концессионного соглашения может существовать и еще так называемое «иное имущество». Оно является также собственностью концедента, передаваемой частной стороне. Существо этого класса активов внутри концессии состоит в том, что зачастую для того, чтобы предмет концессии функционировал исправно, нужны еще какие-то объекты, которые с ним технологически неразрывно связаны и обеспечивают его функционирование. Вместе с тем в рамках концессионного проекта может родиться и обычно рождается еще так называемое «дополнительное имущество частной стороны» [1]. Это те объекты, которые в рамках концессионного соглашения могут за свой счет сделать частники для того, чтобы увеличить доход от основного концессионного актива без нарушения условий концессионного соглашения. Вот они и могут быть собственностью частной стороны, но только в том случае, если их создание будет согласовано с концедентом. Если же такое согласование не получено, то государство имеет право потом забрать эти активы вместе с основным предметом концессии и иным имуществом. Звучит, конечно, сурово и на первый взгляд даже, наверное, дискриминационно. Но только на первый. Многие понимающие концессионеры пользуются этой лазейкой. Зачастую какое-то имущество даже выгодно «сдать» государству, поскольку весь основной период извлечения доходов оно управлялось частником, а накануне капитального ремонта или иных крупных трат удачно подворачивается «запрограммированная» передача объекта властям. Опытные концеденты уже имели дело с этим нюансом и обращают на него внимание в процессе согласования концессионного соглашения. Остальные – пока нет.

Впрочем, концессионеры не всегда видят эту возможность. Например, в рамках большого геронтологического комплекса та часть объектов, что была реконструирована или построена с нуля для выполнения государственной функции по социально-медицинскому обслуживанию пенсионеров, будет являться собственностью регионального бюджета, даже если была сделана полностью за счет частных средств. Если же условия концессии позволяли сделать еще один корпус для оказания услуг тем пенсионерам, которые попали в учреждение не в рамках государственной квоты, а за коммерческий счет, то такой объект может находиться в частной собственности. Коммерческая эксплуатация и сторонние доходы

Возникает вопрос: каковы инвестиционные мотивы частной стороны, для того чтобы вкладываться формально в собственность государства? Как только объект передан в собственность властей, то вступает в силу другой раздел изначально подписанного концессионного соглашения: частная сторона получает права на управление и эксплуатацию объекта на изначально оговоренных условиях. Государство может принимать участие в проекте различными способами: предоставить капитальный грант на этапе строительства, или в дальнейшем обеспечить проект платой за доступность, которая способна достигать и 100 % вложений, или разрешить собирать плату с потребителей. Возможна и вовсе компиляция перечисленных вариантов. Нередко недооценивается такая форма участия государства, как офтейкерские соглашения, когда в рамках, например, концессий государство может заранее обеспечить долгосрочный сбыт продукции или услуг, которые будет производить или оказывать созданный объект. Где-то подобную «загрузку» объекта можно выразить в более точных единицах учета, а где-то – указать только ключевые финансовые параметры. В случае с описанными выше домами престарелых можно обещать, что на протяжении такого-то количества лет такое-то число мест по такой-то стоимости будет «загружено» государством. И что весьма важно – не будет необходимости ежегодно проходить через государственную закупку, чтобы получить такой «сбытовой» контракт. Все коммерческие параметры изначально определяются в соглашении, и ежегодно их отдельно контрактовать не требуется. Например, в случае с медицинскими объектами всегда сложно вписать точное количество получателей высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в таком-то центре. Причин множество. Одна из них – невозможность определить стоимость тех или иных позиций в номенклатуре ВМП, а также количество тех или иных позиций. В таком случае государство обязуется просто обеспечить загрузку на определенный «денежный» объем, что оставляет ему относительную свободу определения количества и стоимости в рамках тех или иных конкретных позиций по номенклатуре. Относительная свобода, правда, все же ограничивается тем, что могут быть определенные рамки на установление аномально низкой или аномально высокой стоимости каждой позиции, но само установление цены ВМП может остаться прерогативой государства. Фактически инвестору в таких случаях предлагается формализованное соглашение по формуле «инвестируй в мою собственность, потом ею управляй, а я дам обязательство по ее загрузке». Но тут же возникает вопрос: а если условия концессии подразумевают получение дохода частной стороной от внешних потребителей? Решается этот вопрос еще на стадии формирования конкурсной документации по проекту, а окончательно утрясается на стадии переговоров с победителем. Может быть установлено любое распределение дохода между государственной и частной сторонами, от нуля до 100 %. Не редкость ситуации, при которых к распределению дохода устанавливаются одни пропорции распределения, а к так называемому «сверхдоходу» – иные. В большинстве случаев определение объемов получаемого сторонами дохода и сверхдохода – составная часть баланса интересов при распределении рисков и ответственности. Естественно, бывают целые классы проектов, в которых вовсе невозможно получение частниками сторонних коммерческих доходов от проекта ГЧП. Например, в популярных в мире проектах ГЧП в пенитенциарной системе. Но уже в сфере оборонно-промышленного комплекса подобное не выглядит невозможным, в том случае если конверсионные элементы инкорпорированы в структуру проекта. Например, можно говорить о том, что частный оператор не просто cпроектирует, построит, передаст в собственность госоргана и останется эксплуатантом технической части космодрома, но и будет оказывать заранее согласованные эксплуатационно-сервисные услуги тем, кто осуществляет сторонние запуски. И это при том, что непосредственно оснащение объекта, осуществление операторского управления и запусков в интересах государства и третьих лиц по-прежнему остается прерогативой властей. Такие примеры в мировой практике уже есть.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно