|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Инвестиции в инфраструктуру: Деньги, проекты, интересы. ГЧП, концессии, проектное финансирование | Автор книги - Альберт Еганян

Cтраница 33

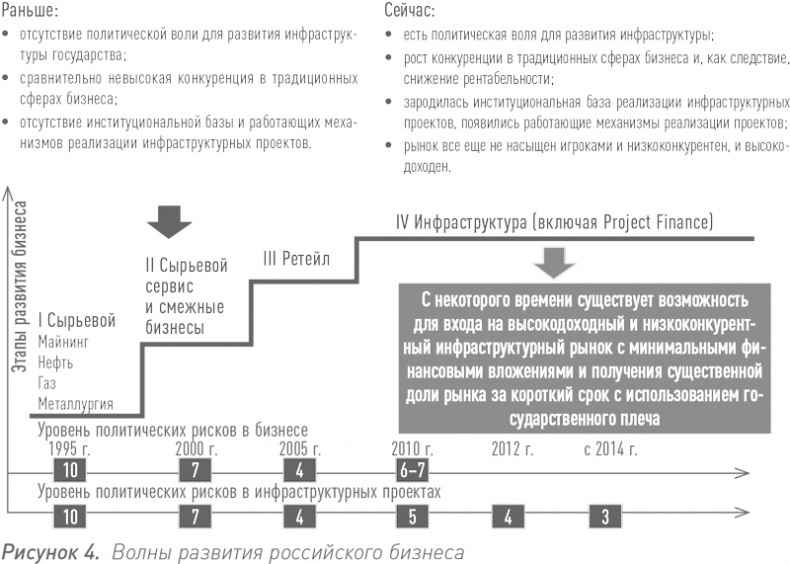

Удовлетворение потребностей России в снятии инфраструктурных ограничений уже стало притчей во языцех. Как мы видим, оно имеет под собой и подтвержденное опытом многих стран мира научное обоснование. По оценкам независимых экспертов и государственных специалистов, в сфере транспортной инфраструктуры у нас заблокировано порядка 24 % ВВП, в сфере социальной и медицинской инфраструктуры – около 11 %, в энергетической и смежной сферах – немногим менее 22 %, а в сфере так называемой частной инфраструктуры – порядка 18 %. Результат, как видим, удручающий. И это при том, что далеко не все инфраструктурные сферы оцифрованы на предмет влияния на ВВП. Россия за двадцать лет прошла огромный путь, на который многим странам «развитого мира» понадобилось не менее столетия. Однако это слабое утешение. Время и мир существенно уплотнились, и другие страны BRICS в деле развития инфраструктуры уже сейчас демонстрируют еще более впечатляющую динамику. И это тот случай, когда невозможно говорить о том, что у всех были «изначально разные стартовые позиции», что «у них лилипутская территория», что «они развивались в других финансовых и временных условиях». Список может быть весьма широким, большинство из нас все обычные отговорки знают. И хотя некоторые макроэкономисты говорят не о четырех волнах, а о пяти или даже шести, в контексте данной книги нас это не должно сильно беспокоить, потому что при любой методике исчисления волн вопрос удовлетворения инфраструктурных потребностей именно сейчас и в ближайшие годы актуален как никогда.

Политические риски

Как видно на рисунке 4, мы имеем дело с парадоксом политических рисков. Впрочем, он тоже не вполне парадокс, так тоже было у всех стран, сопоставимых с Россией, уже прошедших эту дорогу. Политические риски в обычном бизнесе и в инфраструктурном были одинаковы в 1995 г. И длительное время равенство сохранялось. В дальнейшем вышло так, что уровень политических рисков для неинфраструктурных проектов стал значительно более высоким, нежели чем для собственно инфраструктурного бизнеса. И это несмотря (а может быть, как раз и благодаря) на близкую связь такого рода инфраструктурных проектов с государством. Более того, начиная с 2010 г. уровень таких рисков для проектов в инфраструктурных сферах хотя и незначительно, но тем не менее дополнительно снижался (при условии, что проектом управлял квалифицированный частный партнер). На настоящий момент разрыв в оценках уровня политических рисков в традиционном бизнесе и инфраструктурном составляет почти два раза с преимуществом последнего. Одна из причин, но точно не единственная, такого положения дел состоит в том, что инфраструктурные проекты отличаются, конечно, сложностями на периоде запуска ввиду специфичности процессов и процедур, но, единожды пройдя все стадии стартапа, он получает достаточно надежного партнера в лице государства, заинтересованного в успешности проекта, и относительно постоянный объем выручки. Одновременно с этим могу заметить, что количество хлопот для запуска инфраструктурного бизнеса ничуть не больше, чем в случае с обычными проектами. Просто процедуры и способы их структурирования совершенно иные, чем те, к которым привыкли бизнесмены в традиционных сферах. И именно эта «инакость» порождает дополнительное количество опасений в излишних сложностях. По прогнозам экспертов, разница в уровне политических рисков в инфраструктурном бизнесе и в «классическом» сохранится в ближайшей обозримой перспективе. Выходит, что инфраструктура как бизнес может иметь ряд существенных преимуществ по сравнению с «классическим» бизнесом, включая более низкие политические риски. Все это приводит к тому, что с некоторого времени у нас в стране существует возможность для входа на высокодоходный и низкоконкурентный инфраструктурный рынок. При этом некоторое количество наиболее активных игроков-пионеров на этом рынке в состоянии отхватить значительную его долю. Такой бизнес еще может воспользоваться прямыми и косвенными преференциями со стороны государства. Не могу сказать, что претенденты на лидерство еще не наметились. Вместе с тем их абсолютного количества совершенно недостаточно для того, чтобы говорить о сколь бы то ни было значимом объеме освоения инфраструктурной рыночной ниши. Скорее, можно говорить о том, что эти игроки на настоящий момент снимают основную «премию» к рынку, то, что в неделовой литературе именуется словом «сливки». Правда, именно они принимают на себя при этом основные риски, вытекающие из отсутствия проверкой временем правил на этом рынке. Кроме того, в некоторых случаях стоит иметь в виду и тот факт, что наша мантра про «политические риски» в некоторых случаях уже стала надежным способом оправдания бездеятельности. В этой книге разбирается пример 2014 г., касающийся Египта, которому ни революции, ни чехарда с правительствами и даже президентами, а также иные «турбулентности» не помешали осуществить крайне удачное размещение бумаг новой ветки Суэцкого канала. Потенциал рынка

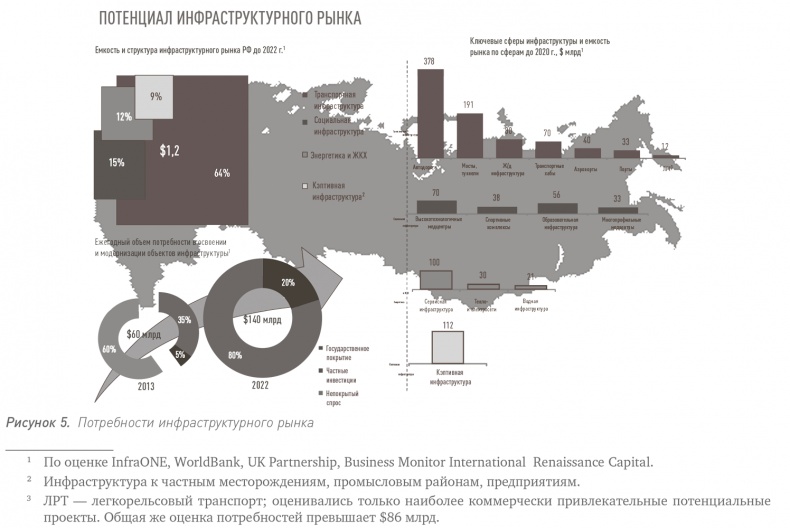

Так о каком же размере инфраструктурного рынка мы говорим? Неплохо было бы в этом разобраться, чтобы точнее диагностировать возможности, которые он предоставляет. В своем исследовании старался не принимать в расчет цифр, которые вытекают из потребностей естественных монополий, что включены в их инвестпрограммы или иные программные документы. Также исключил цифры, которые связаны с федеральными автодорогами. Точной статистики нет, рынок подрядчиков в значительной степени олигополизирован. Хотя на нем в 2014 г. начались и сейчас продолжаются значительные изменения, но в итоге такие данные могли существенно повлиять на анализ. Не существует вообще никакой достоверной статистики о том, сколько государство и частники вкладывают в инфраструктуру. Нет даже приблизительных цифр. Данные, которые предоставляет государство по бюджетным инвестициям в капитальные затраты, не всегда точны как по сути, так и пообъектно и не могут приниматься в расчет для анализа. Сами представители государства жалуются на невозможность учета (хотя бы в аналитических целях) инфраструктурных бюджетных инвестиций. Нет ни единой методики, ни «сводящего» ведомства, ни иных необходимых механизмов. Аналогичная ситуация и с частными инвестициями в инфраструктуру. Практически совсем не поддаются единому учету государственно-частные инвестиции. В результате здесь и далее использованы данные и оценки специалистов World Bank, UK Partnership, Monitor International, Infranews International, Renaissance Capital, российской VEGAS LEX, Первой инфраструктурной компании InfraONE, других.

Перспективные рынки и их «оцифровка»

В итоге ситуация выглядит следующим образом. Общая потребность в модернизации инфраструктуры в нашей стране находится в интервале $1–1,264 трлн. И, даже «вдруг» проинвестировав указанные средства, мы не догоним передовые западные страны. Не только потому, что они не стоят на месте, но и потому, что для расчета принималось за основу состояние инфраструктуры стран Южной Европы (Италия, Испания, Португалия) и некоторых развивающихся стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, указанный показатель, как отмечено выше, не включает в себя данные по потребностям естественных монополий.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно